NewsNewsみんなの障がいニュース

みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、

コラム形式でわかりやすくお届けします。

【令和3年度報酬改定】児童発達支援

【令和3年度報酬改定】児童発達支援

令和3年度の障害福祉報酬改定は、児童発達支援事業所に専門的なサービスを求める動きとなっています。

令和3年度2月4日に発表された、児童発達支援にかかわる報酬改定の内容をまとめました。

児童発達支援事業所のおもな改定内容

児童発達支援事業所のおもな改定内容は以下のとおりです。

・「医療的ケア児の支援」の支援を充実

・加算の見直し

・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」を追加

・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止

・家族支援の評価を充実

・身体拘束の適正化

・福祉・介護職員等に関する加算の見直し

「医療的ケア児の支援」を充実

2021年の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちと別に、基本報酬が設定されるようになります。また、動ける医療的ケア児にスコア制が導入されました。

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000653734.pdf

新スコア3点以上の児童 …3:1

新スコア16~31点以下の児童 …2:1

新スコア32点以上の児童 …1:1

以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて、金額が給付されます。この制度にあわせて、看護職員加配加算の要件も緩和されます。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることになりました。これにより、ごく少数の医療的ケア児をケアしていた施設も、加算があたえられるようになります。

加算の見直し

児童指導員等加配加算Ⅱが廃止され、①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。

引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

児童指導員等加配加算

理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」および「手話通訳者」が追加されます。

個別サポート加算Ⅰ

重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援にたいする報酬加算。ケアニーズの高い児童の判断基準は、5領域11項目の調査を用いる方向です。

個別サポート加算Ⅱ

虐待(ネグレクトなど)を受けた児童への支援にたいする報酬加算。虐待児童が在籍している人数に応じて加算。

専門的支援加算

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価。

また専門的支援加算に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」が追加されます。

医療連携体制加算の見直し

医療連携体制加算の算定要件や報酬が大きく見直されました。

医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることを明確にしなくてはいけません。

児童発達支援は、月当たりの利用者数が一定数以上の場合、医療的ケア児の基本報酬を算定します。

看護職員が看護する利用者

単位数

医療連携体制加算(Ⅰ)

32単位

医療連携体制加算(Ⅱ)

63単位

医療連携体制加算(Ⅲ)

125単位

医療連携体制加算(Ⅳ)

1人

800単位

2人

500単位

3人以上8人以下

400単位

医療連携体制加算(Ⅴ)

(4時間以上)

1人

1600単位

2人

960単位

3人以上8人以下

800単位

医療連携体制加算(Ⅵ)

500単位

医療連携体制加算(Ⅶ)

100単位

従業者要件の見直し

基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。

2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」が基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみが人員基準として認められます。

家庭支援の評価を充実

訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合するうえ、要件が見直されました。

事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。

家庭連携加算(月4回が限度)

1時間未満・・・1回につき187単位

1時間以上・・・1回につき280単位

事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)

加算Ⅰ(個別)・・・1回につき100単位

加算Ⅱ(グループ)・・・1回につき80単位

児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから

身体拘束などの適正化

事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。

①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。

②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。

②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。

②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。

身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。

令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。

類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。

(Ⅰ)所定単位数× 8.1%

(Ⅱ)所定単位数× 5.9%

(Ⅲ)所定単位数× 3.3%

職場環境要件も変更されました。職場環境を整えるための取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分をできるようにするため、「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下の通りに加算率が決められました。

(Ⅰ)所定単位数× 1.3%

(Ⅱ)所定単位数× 1.0%

まとめ

2021年の報酬改定では、医療的ケア児やケアニーズの高い児童の支援が重視されたり、児童指導員等加配加算に「手話通訳士」が追加されたりするなど、サービスの専門性を高めることが求められています。

児童福祉事業を5年以上経験している保育士や専門職を雇い、サービスの専門性を高める、人事的な対策が必要でしょう。

全サービスに共通する報酬改定の内容は、別記事にまとめているのでご参考ください。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/

児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから

<<参考>>

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度報酬改定】就労移行支援

【令和3年度報酬改定】就労移行支援

令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率が高い就労移行支援事業所は基本報酬が上がったり、就労定着率を決める期間が約半年から約1年半に変わったりするなど、事業所がより良いサービスを提供できるように改定されています。

令和3年2月4日に発表された、就労移行支援の令和3年度報酬改定のおもな内容をまとめました。

就労系に関する改定内容

就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。

改定内容は以下のとおりです。

・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出

・在宅サービス利用の要件の見直し

・一般就労への移行を促進

新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出

新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。

就労移行支援

次のいずれか2カ年度間の実績で評価

(Ⅰ)令和元年度及び令和2年度

(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度

在宅でのサービス利用の要件の見直し

令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。

利用者要件

在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果があると市町村が認めた利用者。

事業所要件

・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。

・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。

・緊急時の対応ができること。

・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)

・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。

・原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。

・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。

・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。

一般就労への移行を促進

一般就労への移行に更なる評価があたえられます。また一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。

就労移行支援の改定内容

就労移行支援の改定内容は以下になります。

・基本報酬の見直し

・就労定着率の算出方法を変更

・支援計画会議実施加算を新設

・医療連携体制加算の見直し

・就労移行支援員の人員基準を緩和

・身体拘束などの適正化

・福祉・介護職員等に関する加算の見直し

基本報酬の見直し

就労定着率が低い事業所は基本報酬が下がり、就労定着率が高い事業所はさらに評価が上がる、というかたちになっています。就労定着率の向上を目指して、より励むことが求められています。

画像:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

就労定着率の算出方法を変更

基本報酬の区分にかかわる就労定着率。改定前は、「前年度の利用定員÷前年度就労を継続している人の数」と算出していましたが、改定後は2年間に引き延ばされ、「前年度と前々年度の利用定員÷前年度と前々年度、就労を継続している人数」に変更されます。就労定着率が決まる期間が、半年から1年半に伸びることになるので、余裕が出てきますね。

支援計画会議実施加算の新設

地域のノウハウを活用し、アセスメントの質を高めるため、「支援計画会議実施加算」が新設されました。

施設利用者の就労移行支援計画の作成や見直しのとき、外部の関係者を交えた会議をおこない、関係者の専門的な意見を求め、就労移行支援計画の作成や見直しをしたとき、1か月に1回(年4回が限度)、「支援計画会議実施加算」があたえられます。

支援計画会議実施加算・・・583単位

就労移行支援施設をお探しの方はこちらから

医療連携体制加算の見直し

医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。

看護職員が看護する利用者

単位数

医療連携体制加算(Ⅰ)

32単位

医療連携体制加算(Ⅱ)

63単位

医療連携体制加算(Ⅲ)

125単位

医療連携体制加算(Ⅳ)

1人

800単位

2人

500単位

3人以上8人以下

400単位

医療連携体制加算(Ⅴ)

500単位

医療連携体制加算(Ⅵ)

100単位

就労移行支援員の人員基準を緩和

現行では、常勤換算方法で「利用者の数÷15」をした数以上を配置し、うち1人以上は常勤でなければいけない、としていました。この「うち1人以上は常勤でなければいけない」という条件がなくなります。

身体拘束の適正化

事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。

①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。

②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。

②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。

②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。

身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、1年間の経過措置を設けて廃止されます。

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が算定されます。

就労移行支援の加算率は以下のように見直されました。

(Ⅰ)所定単位数× 6.4%

(Ⅱ)所定単位数× 4.7%

(Ⅲ)所定単位数× 2.6%

※指定障害者支援施設の場合

(Ⅰ)所定単位数× 6.4%

(Ⅱ)所定単位数× 4.9%

(Ⅲ)所定単位数× 2.7%

(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100

(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100

職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが変更されます。「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されました。

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率が設定されます。

(Ⅰ)所定単位数× 1.7%

(Ⅱ)所定単位数× 1.5%

指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数×1.8)が加算率になります。

まとめ

就労移行支援の令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率の高い事業所はさらに評価されます。また、就労定着率が決まる期間が半年から約1年半と伸ばされたので、事業所は余裕をもって障がい者をサポートできるようになります。

このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/

就労移行支援施設をお探しの方はこちらから

<<参考>>

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

【令和3年度報酬改定】居宅介護

【令和3年度報酬改定】居宅介護

居宅介護の令和3年度報酬改定は、サービスの質の向上を求め、サービス提供責任者への評価の見直しなどがおこなわれます。

令和3年度2月4日に発表された、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。

居宅介護の報酬改定の内容

今回の報酬改定で見直された点は以下になります。

・基本報酬の見直し

・サービス提供責任者への評価の見直し

・身体拘束などの適正化

・地域生活支援拠点等を評価する加算を新設

・福祉・介護職員等に関する加算の見直し

基本報酬の見直し

障害福祉サービス等経営実態調査の結果から、居宅介護の基本報酬は引き上げられます。

見直し後の基本報酬を以下の表にまとめました。

所要時間

見直し前

見直し後

居宅における身体介護が中心

30分未満

249単位

255単位

30分~1時間

393単位

402単位

1時間~1時間半

571単位

584単位

1時間半~2時間

652単位

666単位

2時間~2時間半

734単位

750単位

2時間半~3時間

815単位

833単位

3時間以上

896単位

916単位

3時間+30分ごとの加算

81単位

83単位

通院等介助(身体介護を伴う)が中心

30分未満

249単位

255単位

30分~1時間

393単位

402単位

1時間~1時間半

571単位

584単位

1時間半~2時間

652単位

666単位

2時間~2時間半

734単位

750単位

2時間半~3時間

815単位

833単位

3時間以上

896単位

916単位

3時間+30分ごとの加算

81単位

83単位

家事援助が中心

30分未満

102単位

105単位

30分~45分

148単位

152単位

45分~1時間

191単位

196単位

1時間~1時間15分

232単位

238単位

1時間15分~1時間半

268単位

274単位

1時間半以上

302単位

309単位

1時間半+15分毎の加算

34単位

35単位

通院等介助(身体介護なし)が中心

30分未満

102単位

105単位

30分~1時間

191単位

196単位

1時間~1時間半

268単位

274単位

1時間半~2時間

336単位

343単位

1時間半+30分毎の加算

68単位

69単位

通院等の乗車または降車の介助が中心

98単位

101単位

居宅介護サービスをお探しの方はこちらから

サービス提供責任者への評価の見直し

「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了しており、3年以上介護などの業務に従事した職員サービス提供責任者とする」という措置を段階的に廃止する動きです。

居宅介護職員初任者研修課程修了者を「サービス提供責任者」として置くと、改定前までは10%の減算でしたが、今回の改定では所定単位数の「30%」が減算されてしまいます。早めの対応が必要になります。

身体拘束の適正化

事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。

①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。

②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。

③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。

①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。

また令和5年4月からは「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。運営基準の①~④を満たしていないと、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。

身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日

緊急時の対応を評価する加算を新設

「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。

地域生活支援拠点等と指定されたサービス事業所が、緊急時の対応をおこなったときに評価されるようになります。緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。

地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回

福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止。しかし令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置をあたえられます。

また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。

居宅介護の加算率は以下です。

(Ⅰ)所定単位数× 27.4%

(Ⅱ)所定単位数× 20.0%

(Ⅲ)所定単位数× 11.1%

職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されます。より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に変更されました。

また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。居宅介護の加算率は以下のように見直されました。

(Ⅰ)所定単位数× 7.0%

(Ⅱ)所定単位数× 5.5%

まとめ

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の居宅介護のおもな変更点は、サービス提供責任者の要件の見直しや、身体拘束等の適正化などです。早めの対応をおこなっていきましょう。

このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめているので、ご覧ください。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/

居宅介護サービスをお探しの方はこちらから

<<参考>>

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

【令和3年度障害福祉サービス報酬改定】全サービス

令和3年度障害福祉サービス報酬改定は、コロナの流行など、令和2年度に起きた社会の大きな変化への対応を求める動きとなっています。令和3年度障害福祉サービス報酬改定の全サービスの事業所に関わる改定内容をまとめたので、ご参考ください。

(経過措置を延長するなど、大きな変更がない点は記載しておりません。)

全サービスの事業所に共通する改定内容は以下のとおりです。

・地域区分の見直し

・感染症や災害への対応力の強化

・ICTの活用を推進

・障がい者虐待防止のための対策

・両立支援を配慮し人員基準の見直し

地域区分の見直し

地域区分は平成30年度報酬改定と同じく、原則、介護報酬の地域区分の考え方に合わせる方針となりました。

ただし、隣接する地域とのバランスを考え、公平性を確保すべきと考えられる場合は、特例を適用できるものとされます。

ただし見直しは、自治体の意見を聴取し、令和5年度末まで、必要に応じて経過措置をとられます。

感染症や災害への対応力の強化

障害福祉サービスは、障がい者にとって欠かせないサービスです。感染症や災害が発生したときにも、変わらず障害福祉サービスを提供できるよう、日ごろからの備えや対策をすることが義務化されます。

感染症の発生・まん延防止の取り組みを義務化

すべての障害福祉サービス事業者へ、3年(準備期間)のあいだに、委員会の設置や指針の整備、研修、訓練の実施を義務付けられます。

業務継続に向けた計画や研修・訓練を義務化

すべての障害福祉サービス事業者へ、感染症や災害が発生したときも業務を続けられるよう、業務継続に向けた計画や研修・訓練をおこなうことが義務付けられます。

3年間で準備をして、業務継続に向けた取り組みをおこなわないといけません。

地域と連携した災害対策をすすめる

通所系、施設系、居住系サービス事業所を対象に、地域と連携した災害対策をおこなうことが義務付けられます。

対象:療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

非常災害に備えるための訓練をおこなうときは、地域住民に参加してもらうように努める必要があります。

新型コロナウイルス感染症への対応に関わる評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための経費が多くかかることを考え、すべての障害福祉サービス事業所で、通常の基本報酬に0.1%ぶんが上乗せされます。

なお、この措置は令和3年9月サービス提供分までとしていますが、今後の感染状況や実態などをみて、柔軟に対応する動きです。

近くの障害福祉施設を検索

ICTの活用を許可

運営基準や、加算の算定などに必要となる委員会・会議、身体的接触がない、または必ず対面で提供する必要がない支援で、ICT(テレビ電話など)の活用が許可されます。

ICTの活用が許可される委員会・会議、支援、また関係する加算は以下のとおりです。

対象

委員会・会議等

加算

全サービス

感染症・食中毒の予防のための対策検討委員会

全サービス

虐待防止のための対策検討委員会

訪問系・通所系・入所系

身体拘束等の適正化のための対策検討委員会

通所系・入所系

個別支援計画に関わる担当者等会議

計画相談支援、障がい児相談支援

サービス等利用計画を作成するための担当者会議・相談支援センターが実施する事例検討会

訪問系

利用者やサービス提供に関わる情報伝達または技術指導を目的とした会議

特定事業所加算

生活介護

リハビリテーション実施計画の作成や支援のあとにおこなうリハビリテーションカンファレンス

リハビリテーション会議

短期入所

日中活動実施計画の作成のため保育士などが共同する場面

日中活動支援加算

施設入所支援

経口移行計画や経口維持計画を作成するために医師などが共同する場面や会議

経口移行加算・経口維持加算

就労移行支援

就労移行支援計画の作成をするために就労支援に従事する人とおこなう会議

支援計画会議実施加算

就労定着支援

企業や地域障害者職業センター、医療機関など関係機関を交えた会議

定着支援連携促進加算

就労定着支援

利用者の雇用に関する日常生活の相談や指導

自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援

居住支援協議会や居住支援法人との情報連携・共有をする場面

居住支援連携体制加算

児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス

保育所や関係機関をまじえた、児童発達支援計画に関する会議

関係機関連携加算

障がい者虐待防止のための対策

障がい者への虐待を防止するため、すべての障害福祉サービスに以下のことが義務付けられます。

・虐待防止委員会の設置

・委員会での検討結果を従業者へ必ず周知すること

・従業者へ虐待防止に関する研修の実施

・虐待防止などのための責任者を置くこと

虐待防止委員会の役割は、虐待を未然に防止することや、虐待事案が発生したときに検証や再発防止策を検討することなどです。

令和3年度は現行の「努力義務化」を続け、1年間の準備期間が設けられます。

令和4年度からは完全に義務化され、運営基準に組み込まれるので、早めに準備をしましょう。

両立支援を配慮し人員基準の見直し

職員の仕事や育児、介護などとの両立をすすめ、職場への定着率を上げるため、「常勤」「常勤換算」の要件が一部緩和されます。

①職員が介護や育児で短時間勤務制度を利用しているときも、週30時間以上の勤務をしていた場合は、「常勤」として扱うことが認められます。

②職員が育児・介護で短時間勤務制度などを利用するとき、週30時間以上勤務していれば、常勤換算での計算上も「1」として扱うことができます。

③人員基準などで「常勤」とされている職員が、産前産後休業や育児・介護休業などをしたとき、常勤と同等の資質をもつ複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員基準を満たすことができます。

④福祉専門職員配置等加算は、産前産後休業や育児・介護休業などをした職員も、常勤職員の割合に含めることが可能となります。

運営基準にハラスメント対策を新設

すべての障害福祉サービス事業者へ、「適切な職場環境をつくること」が運営基準に追加されます。

職場での度を超えた不適切な言動により、従業員の職場環境が害されるのを防止する方針を明確にし、必要な措置をしなければいけません。

まとめ

令和3年度障害福祉サービス報酬改定(全サービス)では、新型コロナウィルスや昨今の障がい者虐待に関するニュースなどの影響をよく検討し、改定案が発表されています。

障がい者の虐待防止への取り組みなどは大きな変化ですね。改正前まで努力義務だったものが、準備期間後に完全に義務化されるので、早めに体制を整えていきましょう。

近くの障害福祉施設を検索

参考

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~

障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~

近年、地震が増えており、防災グッズを用意したというご家庭も多いでしょう。障がい者の方も障がいがあるぶん、より一層、災害への備えをしたり、緊急時の対応を確認しておく必要があります。

障がい者の防災対策や、持ち物、緊急時の対応を解説します。

障がい者の防災対策

障がい者は障がいの種類や度合いによって、スムーズに避難できない場合があります。そのため、日頃の防災対策が重要となります。

以下の対策ができているかを確認しましょう。

3日分の備蓄をしよう

災害が起こったとき、救援活動ができるのはおよそ3日後だといわれています。発達障がいや知的障がい、精神障がいがあると、いつもと大きくちがう3日間がとても不安に感じるかもしれません。

そのため、水や電気がなくても3日間は問題なく過ごせるように、常に食料や水など3日分を保管しましょう。また食料や水だけでなく、体を洗ったり、トイレをしたりするための水も必要です。お風呂に水をためる、水道水をポリタンクに入れるなどして備えます。

そのほか障がいに必要なものを用意しておくと安心です。

備蓄リスト(例)

・3日分の食料(火を通さなくても食べれるものがベスト)

・3日分の飲料水(1人 9Ⅼ程度)

・ポリタンク(水道水)

・処方薬など(3日分以上)

そのほか障がいや介護に必要な道具

ヘルプカードを持ち歩こう

ヘルプカードは、住所や電話番号、障がいの種類・程度や周囲に求める対応などを記入できるカードです。外出中の困り事や災害が起きたとき、まわりに助けを求めるのに役立ちます。

ヘルプカードはお住まいの市役所や、県庁障害政策課などで配布されています。または、お住まいの自治体のホームページにPDFで掲示されているので、印刷をして記入しましょう。

災害はいつ起こるのかはわからないので、外出中でもどこでも必要なときに助けを求められるよう、ヘルプカードを常に持ち歩いてください。

ヘルプカードには以下のことを記入します。

・名前

・住所

・電話番号

・緊急連絡先

・障害名または病名

・かかりつけの医療機関名、電話番号

・服薬の有無、種類、量など

・まわりにお願いしたいこと など

家の安全対策をしよう

家の倒壊に備えて、家具を固定したり、高い場所に重いものや割れものを置かないようにしましょう。

また出入口付近を家具でふさがれると避難できないので、出入口付近には高い家具を置かないようにすることをすすめます。

地震で窓ガラスが割れてケガをするおそれもあるので、ガラスフィルムを貼ったり、カーテンを閉めておくなどして、家の安全対策をしましょう。

避難経路と場所を知っておこう

避難場所は自宅から近くの小・中学校であることが多いです。しかし災害が起こったときは、知っている道が通れなくなったり、ほかの避難場所に行かなくてはいけなくなったりすることがあります。なので普段から、その避難場所に行くための経路を何通りか見つけておいたり、ほかの避難場所と避難経路を知っておきましょう。

障がい者の避難グッズ

災害で自宅にいることが危険な場合は、避難所で避難生活をおくらないといけません。

いつでも持ち出せるように、カバンやリュックサックに避難グッズを入れておきましょう。

非常用持ち出し袋リスト

・飲料水や食料品(そのまま食べれるもの)

・預金通帳や印鑑、現金、健康保険証など貴重品

・ヘルメット、防災頭巾、手袋など

・笛やブザーなど助けを呼ぶもの

・救急セット(ばんそうこうや消毒液など)

・簡易トイレ、ウェットティッシュ、歯磨きシート、タオルなど

・替えの衣類や下着

・レインコートやアルミブランケット

・スマートフォンなど携帯端末

・バッテリーや充電器

・障がい者手帳やおくすり手帳

・ヘルプカード

このほか障がいに合わせて、以下のものを用意しておくと、避難生活の負担をへらせるでしょう。

聴覚障がい

・補聴器や人工内耳などの電池

・スマートフォンなど携帯端末

・予備のバッテリーや充電器

・筆記用具(筆談をするため)

・懐中電灯

視覚障がい

・白杖

・めがねやルーペ

・時計(音声・触知式など)

・点字板

・ラジオ

・家族写真(避難所で家族を探してもらうため)

身体障がい

・車いすや歩行器、杖

・床ずれ対策ができるもの

・紙おむつや携帯トイレなど

知的障がい

・薬や薬の説明が書いてある紙

・あると落ち着くもの(おもちゃや本、ゲームなど)

発達障がい

・非常食や飲み物

・あると落ち着くもの(おもちゃや本、ゲームなど)

・耳栓やアイマスク

・イラストカードなどコミュニケーションを補助するもの

高次脳機能障がい

・薬や薬の説明が書いてある紙

・筆記用具など記録用の道具

・耳栓やアイマスク

内部障がいなど

・薬や薬の説明が書いてある紙

・治療食、特別食

・筆記用具など記録用の道具

認知症・寝たきり

・常備薬や薬の説明が書かれた紙

・栄養補助ゼリーなど非常時に食べられるもの、飲み物

・杖や眼鏡など補助するもの

・歯磨き用品など

・下着類や紙おむつなど排泄を補助するもの

・筆記用具など記録用の道具

災害が起こったときの対応

地震や津波、水害など災害別に、緊急時の対応をお知らせします。

地震の場合

家にいるときに地震が起きたら、まず机の下や物が倒れたり落ちたりしないところへ移動し、揺れがおさまるまで待ちましょう。

料理中など火を使っているときは、揺れがおさまってから火を消します。

避難所へ避難する場合は、必ずブレーカーをオフにしてください。

外にいるときに地震が起きたら、かばんなどで頭を守り、上から物が落ちてこない安全な場所に避難してください。

大きな地震があると、電車やバスが止まったり、みんなが一斉に電話をかけるので回線が込み合って連絡がつかなくなったりします。

家に帰れない場合は、会社や学校など安全な場所で待ち、テレビやラジオなどで正しい情報を収集し、安全かどうかを確認してから帰りましょう。

連絡がつかないときは、「災害用伝言ダイヤル」があります。

「171」にご連絡ください。

家族へ伝言を残したり、伝言を聞いたりすることができます。

津波の場合

地震が起こったときに、次に注意しなければいけないのが「津波」です。

津波は海の水深が深いほど速く進みます。南海トラフのような深いところでは、ジェット機くらいの速度で波が来ます。海岸付近の水深1mほどでも、時速34kmと車に近い速さで来るので、すぐに避難を始めましょう。

海岸から遠く、できるだけ高い場所に逃げる必要があります。高い場所がないときは、高くて丈夫な建物に入り、上の階に逃げてください。

水害の場合

水害で避難するタイミングは、国や自治体が発表する情報で判断しましょう。

警報レベル

対応

・大雨注意報

・洪水注意報

・氾濫注意情報

雨によって水害が起こる可能性がある状況なので、避難経路や避難場所を確認したり、持ち出し袋をいつでも持っていけるように近くに置いておきましょう。

・警戒レベル3高齢者等避難

・大雨警報

・洪水警報

・氾濫警戒情報

水害の危険性が高まっているときに発表されます。高齢者や障がい者など、避難に時間がかかる人はこの警報が出た時に避難を始めたり、安全を確保したりすることが必要です。

・警戒レベル4避難指示

・土砂災害警戒情報

・氾濫危険情報

水害が起きる危険な状況です。川の近くなど危険な場所にいる場合は、早急に避難しなければいけません。

・警戒レベル5緊急安全確保

・大雨特別警報

・氾濫発生情報

すでに水害による災害が起きており、命の危険があるような状況です。

短時間にものすごい量の雨がふると、警報が出る前に災害が起きることもあります。ものすごい量の雨で危険だと感じた時や、海や川の近くなど危険な場所に家がある場合は、非常用持ち出し袋をもって、早めに避難を始めてください。

避難できない状況になったときは、建物の2階以上で、山から遠い部屋にいると助かることがあります。

自宅避難か避難所へ行くかは状況を見て判断

災害が起こった時、避難するか自宅待機するかは、家の破損状況や家族の状況を確認し、情報収集をして判断します。

自宅待機をえらんだときは、「自宅にいること」を周囲に知らせてください。避難所からの救援物資や地域の情報を得られやすくなります。

・避難所にいる地域の代表や、民生委員や地域支援者に知らせる

・人目につきやすい場所に「自宅で避難生活をしています」といった貼り紙をする

避難所へ行くとき、道の途中で困ったり、動けなくなったりした場合や、支援者が近くにいないときは、ヘルプカードを見せて周囲に助けを求めてください。

まとめ

障がいがあると、避難に時間がかかったり、いつもとちがう状況にパニックになったりする危険があります。そのため障がい者の方は、日頃の防災対策が重要となります。自宅待機できるだけの備蓄や、家の安全対策、非常用持ち出し袋の準備、避難経路や避難場所の確認などをしっかりして、災害に備えましょう。

障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

障害者向け防災マニュアル 「防災の手引き」 | 土浦市公式ホームページ

知的障害のある方のための災害時初動行動マニュアル

災害時障害者のためのサイト NHK

アビリンピック競技種目一覧(電子・機械系)

アビリンピック競技種目一覧(電子・機械系)

働く障がい者の就労スキルを競うアビリンピック。アビリンピックには数十種類の種目があります。そのなかで、電子・機械系に関する種目の内容と審査ポイントをご紹介します。

・機械CAD

・パソコン組立

・電子機器組立

・コンピュータプログラミング

機械CAD

機械CADとは、CADというソフトをつかって、機械などの設計図をつくる技術です。競技課題は2つあり、①「ロボットハンドの部品図と組立図」、②「軸即投影法による組立図と立体図」の作成です。

競技時間は3時間10分。まず課題の組立図、部品図を見て、製品を立体的に把握します。そして3次元CADツールを使って、作図や寸法の記入をおこない、図面として完成させます。

各選手の競技中の作図は、見学用ディスプレイで見られるようになっています。

選手の素早く正確な作図に注目です。

機械CADの審査ポイント

機械CADは以下のポイントを評価します。

・指示事項をしっかり把握できているか

・課題図面を読んで正しく図形が書けていること

・寸法記入法や幾何公差、表面性形状などを規格にそって記入できているか

・CADをつかって、モデリングができていること

・作業時間内に作業を終わること

パソコン組立

「パソコン組立」は、仕様書にしたがってパソコンを組み立てる技術と、パソコンを使用できる状態にする設定技術を競う種目です。

競技時間は4時間。デスクトップパソコンの中身を組み立て、ソフトフェアのインストールや設定をして、利用できるまでの作業を競います。

まずマザーボードにCPUやメモリーなどを取りつけます。パソコンケースの中にそのマザーボードや、電源、ハードディスクなどを決められた順番通りに設置し、結線。そして完成したパソコンにWindows10などOSをダウンロードし、ネットワークなど必要な設定をしたら、競技終了です。

パソコンのパーツは精密機械が多く、破損・故障をしやすいです。限られた時間で真剣に、適切に取り組む選手たちの姿勢が見どころです。

パソコン組立の審査ポイント

・パソコンが正常に動作しているか

・各パーツが正しく配置されているか

・作業時間内に作業を終わらせていること

電子・機械系の就労スキルに力をいれている施設を検索

電子機器組立

「電子機器組立」は、仕様書にしたがって電子機器を組み立てる技術を競います。

競技時間は4時間。まずベニヤ板の上に電線を張り、配線づくりをおこないます。つぎにプリント基板に電子部品を差し込み、回路を組み立てます。そしてフレームを組み立て、コンセントやスイッチ、トランスなど必要な部品を取り付け、配線をして、すべての部品を取り付けます。最後に、電子機器が正常に動作するかを確認して終了です。

競技の見どころは、「はんだこて」です。電子機器には、はんだこてを使用する場所が100か所以上あり、部品によっては熱に弱いなど条件があります。そのすべての配線に正しくはんだづけをおこなうには、非常に高いスキルが必要です。

選手によって取り付け方、作業の仕方がちがうので、選手それぞれのスタイルも見どころです。

電子機器組立の審査ポイント

電子機器組立では、以下のポイントを評価します。

・電子機器は正常に動作するか

・配線など仕上がりの美しさ

・時間内に競技を終わらせているか

コンピュータプログラミング

「コンピュータプログラミング」の競技時間は6時間あり、午前と午後に分かれておこなわれます。

競技課題は2つ。1つは、ペンをもつロボットを動かすプログラミングをつくり、そのロボットを実際に動かして、指定された図形を描きます。もう1つの課題では、他の人がプログラムを理解したり、改良したりできるように、プログラムの説明書を作成します。

課題にすべての手順が示されているわけではないので、課題への戦略を立てることから競技が始まります。各選手の創造性や個性があらわれる場面です。

課題の戦略を考えたり、ロボットの特性を理解したり、他の人へわかりやすくプログラミングを伝えることなど、総合的な技術が求められます。

コンピュータプログラミングの審査ポイント

コンピュータプログラミングの審査ポイントは5つあります。

・ロボットが描いた図形の正確さと美しさ

・ロボットが図形を描く時間の長さ

・プログラムのシンプルさ(余計なプログラミングがないか)

・図形を描く方法の独創性

・説明書のわかりやすさ

まとめ

今回ご紹介した、

・機械CAD

・パソコン組立

・電子機器組立

・コンピュータプログラミング

など電子・機械系の種目は、少しのミスで不具合が起きてしまうことがあるので、高い集中力と、とても繊細で高度なスキルが必要になります。アビリンピックで実際に競技を見ると、その技術に驚かされるでしょう。

また電子・機械系のスキルに自信のある方は、ぜひアビリンピックに挑戦してみてください。アビリンピック全体の内容や競技、出場方法は以下の記事にあります。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%92%e7%ab%b6%e3%81%86%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8/

電子・機械系の就労スキルに力をいれている施設を検索

<参考>

技能競技種目のご紹介(動画)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

104(第40回)【機械CAD】パネル原稿

アビリンピック過去問題|第17回神奈川(2019)機械CAD | 障がい者としごとマガジン

121(第40回)【パソコン組立】パネル

第38回全国障害者技能競技大会事前公表課題|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

106(第40回)【電子機器組立】パネル原稿

アビリンピック過去問題|第37回全国(2017)コンピュータプログラミング | 障がい者としごとマガジン

知的障がい者の理解を深めよう!知的障がいの特徴や接するときの注意点

知的障がい者の理解を深めよう!知的障がいの特徴や接するときの注意点

知的障がい者の方にどのようなイメージをもっていますか?

急に理解できない行動をする人、ほかの人と同じように生活ができない人など、さまざまなイメージをもっているのではないでしょうか。

知的障がい者といっても、障がいの程度やその人の性格によってちがいます。だれでも理解できない行動をとるわけではありませんし、その行動には理由があります。

知的障がい者の特徴や、接するときに気を付けることを知り、知的障がい者への理解を深めましょう。

知的障がい者はどんな人?

知的障がい者はどんな人か、といえば十人十色です。

知的障がいの定義としては、「子どもの時にほかの同年齢の子どもとくらべて明らかに知的能力が遅れており、社会生活に適応する能力に制限がある状態」です。

「知的能力」は、読み書きや計算、物事を考える力、思考能力のこと。知能検査で知能指数(IQ)を計測して、知的能力が判定されます。

「社会生活に適応する能力」は、集団のなかでルールを守る、集団のなかで自分の役割を認識する、他者と良好な関係を築くなどの能力を指します。

適応能力を知る検査では、次の5つの領域で評価します。

①身辺処理(食事、排泄、入浴など)

②移動

③会話や、人間関係の構築能力

④読み書きや計算、時間・健康管理など

⑤家事や職業など作業

軽度~最重度のちがい

知的障がい者は「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4つに区分けされており、障がいの程度によって、その人の能力や生活がちがってきます。

軽度~最重度の区分は「IQ」と適応能力を表す「日常生活能力水準」、保険面・行動面をみて総合的に判定されます。

画像引用:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/101-1c.html

画像引用:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/101-1c.html

軽度知的障がいの特徴

・小学校それ以上のレベルの学習は適切な支援があれば可能

・生活面のほとんどは自立しておこなうことができる

・暗算やおつりの計算、抽象的なものの理解などは苦手であることが多い

・言葉の使い方やコミュニケーションは同年代にくらべると未熟な点がある

中度知的障がいの特徴

・学習能力は小学校程度の水準であることが多い

・身の回りのことは指示や支援があれば可能

・日常のコミュニケーションに大きな問題はない

・複雑なものは理解できない

・場の雰囲気を読む、暗黙の了解はわからない

・適切な支援があれば就労に就くことは可能

重度知的障がいの特徴

・今起きたことについて、単語などで簡単なやりとりは可能

・身の回りのことは日常的に広範囲の支援が必要

最重度知的障がいの特徴

・身振りや絵カード、感情の読み取りでコミュニケーションをとる

・24時間の介護支援が必要

知的障がい者向け障害福祉サービスをお探しの方はこちら

知的障がいと発達障がい

知的障がいに合わせて、自閉症など発達障がいや精神疾患が起こるケースも報告されています。

発達障がいを併発すると、コミュニケーションや社会性などの困難がふえます。とくに注意すべきは、「感覚過敏」や「強いこだわり」です。

発達障がい者には、しばしば感覚過敏が見られます。

・視覚過敏…白紙がまぶしく見える、特定の色を見れない

・聴覚過敏…小さな音も騒音のように感じる、特定の音を嫌う

・嗅覚過敏…人よりも強くニオイを感じる、特定のニオイを激しく嫌う

・味覚過敏…味が違うものに敏感、特定の味を激しく嫌んだり好んだりする

・触覚過敏…服の布地にこだわる、タグを痛がる、体をさわられることを嫌がる

強いこだわりは、特定のモノや、物事をおこなう順番、一日のスケジュールなどに見られます。違うモノ、いつもと違うこと、急に起きたことに敏感で対応することができません。

知的障がい者が急に怒り出したり、奇声をあげたりするのは、こうした感覚過敏や強いこだわりがあり、不満を言葉にできず、ストレスが爆発した結果だったりします。

知的障がい者が大声を出す理由

街中で知的障がい者が大きな声で呟いていたり、言葉がない声を発したりしているところを見たことがあるでしょう。成人がひとりで声を出しているのは、健常者から見ると、怖いと感じることがあるかもしれません。

知的障がい者が声を出している理由は、以下のことが考えられます。

・喜びや不満などを言葉にできず、声で感情をあらわしている

・聴覚過敏のため自分の声で嫌いな音をかきけそうとしている

・声を出すこと自体を楽しんでいる

・口内器官が未発達で、声の大きさ、強弱の調整ができない

・トゥレット症候群(本人の意思とは関係なく勝手に声などが出る疾患)

知的障がい者向け障害福祉施設を検索

知的障がい者と接するときに気を付けること

知的障がいについてわかっても、どのように接すればいいのかわからなかったり、上手くコミュニケーションをとることができず、困ることもあるでしょう。

知的障がい者と接するときは、以下のことに気をつけてみてください。

「一言に一つの事柄」を意識する

一度に複数のことを伝えようとすると、いくつか内容が抜け落ちて伝わらないことがあります。そのため「一言に一つ事柄」を意識します。「〇〇をして、〇〇をしてください」ではなく、「〇〇をしてください」。

また、こちらでは一つの事柄と認識していても、実際におこなう作業が一つ以上だったり、選択肢があったりすることも。

たとえば「段ボールを捨ててください」という指示。「段ボールを捨てる」は1つの事柄に見えますが、畳んで捨てるのか、そのまま捨てるのか、選択肢があります。

知的障がい者の方に指示が伝わらないときは、「複数の作業や選択肢があって複雑になっていないか」を確認し、「一文に1つの作業」で伝えましょう。

「~してはいけない」とは伝えない

「~してはいけない」と否定をされると、「じゃあどうすればいいのか」がわからず、パニックになってしまうときがあります。

してはいけない、ではなく、〇〇しましょう、とやさしく具体的な言葉をかけるように心がけてください。

あいまいな表現はしない

「これ」「あれ」「ちょっと」など、抽象的な表現をすぐに理解することはむずかしいです。「静かにしてください」や「早くしてください」といった指示も、静かにするにはどうしたらいいのか、早くするにはどうしたらいいのかがわかりません。

「早くしてください」→「あと何分かかりますか?」

「静かにしてください」→「声をこのぐらい小さくしてください」

というように、具体的でわかりやすい指示に変換しましょう。

その人の年齢にふさわしい対応を

障がいの程度や、その人によってコミュニケーションのとり方はちがってきます。

知的障がい者という情報だけで子ども扱いをすると、不快に感じられる方もいます。そのためコミュニケーションの特徴や障がいの程度を知るなどして、その人の年齢にふさわしい対応をすることが大切です。

パニックが起きた時は

不満や不安など負の感情を表に出せず、発散できず、ストレスが爆発した状態が「パニック」です。知的障がい者がパニックを起こした時は、無理に止めようとすると悪化します。

パニックが起きたら、ケガをしたり、ケガをさせたりしないように、危ない物を遠ざけることが先です。投げられるもの、倒せるもの、先端がとがっているもの、当たると危ないものを移動させましょう。周囲に人がいる場合は、その人たちを安全な場所に避難させます。

パニックは数分~数十分で収まることが多いです。そのため余計な刺激をあたえないように、落ち着くまで静かに見守ってください。

障がい者本人を移動させないと危険なときは、パニックに同調して慌てないようにして、「大丈夫ですよ」など安心させるような言葉をかけます。

そして「危ないので〇〇に行きます」と、これから何をするのか、簡潔かつ具体的に伝え、安全な場所に誘導しましょう。

まとめ

知的障がい者といっても、障がいの程度や合併した障がいなどによって、行動や生活、対応は人それぞれちがいます。相手の障がいについて知り、適した接し方を意識して、コミュニケーションをとるようにしましょう。

知的障がい者向け障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

大人の知的障害とは?軽度から最重度までの特徴や原因、働き方の種類や仕事で利用できる支援を解説します。

大人になってから知的障害に?知的障害の特徴や原因など詳しく解説!

知的障害・発達障害の特徴を知り、正しい接し方で、家族や社会の絆を深めましょう。 – ワークスタイルこすも 福岡

ともに歩むために知ってほしいいろいろな特性

知的障害

知的障害のある人と話す時は、どんなことに気をつければいい? | ヨミドクター(読売新聞)

知的障害とは?症状・特徴や子供との接し方・行動リスト|LITALICOジュニア|発達障害・学習障害の子供向け発達支援・幼児教室|療育ご検討の方にも

発達障がい、知的障がい、精神障がいのある方とのコミュニケーションハンドブック

https://www.mlit.go.jp/common/001130223.pdf

パラリンピック最多167種目!陸上の観戦ポイント

パラリンピック最多の167種目!陸上のルールや観戦ポイントは?

パラリンピック競技の花形である「陸上」。さまざまな障がいをもった選手がタイムを競います。

パラリンピック競技の陸上の種目数は167種目。種目数が多いぶん、メダルの獲得数も上がります。これまでのメダル獲得数は、1988年ソウルパラリンピックが最多。陸上競技だけで32個のメダルを獲得しました。

東京パラリンピック2020では、陸上でどれだけのメダリストが誕生するでしょうか。

また2020年から新設された「ユニバーサルリレー」も、パラリンピックを象徴する種目だと注目されています。

パラリンピック競技陸上のルールや、パラリンピックならではの観戦ポイントをチェックして、観戦を楽しみましょう!

パラリンピック陸上のルール

パラリンピック陸上の競技種目は、100m走やマラソンなど競走種目、跳躍種目、投てき種目です。男子・女子・男女混合の種目があります。

ルールは基本的にオリンピックと変わりませんが、障がいに配慮して一部ルールが変更されています。

●クラス分け

公平な競技ができるように、選手たちの障害の種類や程度によって細かくクラス分けされています。身体技術や技術の評価、競技の観察をして選手のクラスを決めます。

選手がどのクラスに在籍しているかは、「アルファベット」「数字」で表記されます。

アルファベットは競技の種目をあらわしています。

次に11から70までの数字がつきます。10番台は視覚障害、20番台は知的障害、30番台は脳性まひ。40番台は低身長症・下肢障害。50番台は脳性まい以外の車いす、60番台は下肢切断(義足あり)、70番台は聴覚障がいです。

障害の程度が軽いほど、数が大きくなります。たとえば視覚障がいのクラスだと、「11」のほうが重度で、「14」が軽度です。

「T20」であれば「知的障がいクラスのトラック種目」という意味になります。

「F70」の場合は、「聴覚障がいクラスの投てき種目」です。

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

●視覚障がい選手たちのアシスタント

視覚障がいクラスのなかで最も重度な11クラスやその次の12クラスの選手には、アシスタントを付けることが許可されています。

アシスタントは選手の「目」となり、競技を正しくおこなえるようにサポートします。

トラック種目につくアシスタントは「ガイドランナー」、投てき種目につくアシスタントは「コーラー」と呼ばれます。

ガイドランナー

「ガイドランナー」は選手の手とひもなどでつなぎ、すぐ横で声をかけながら一緒に走ります。

なのでガイドランナーには余裕をもって最後まで走り切ることができる競技力が求められます。またあくまでアシスタントなので、選手を引っ張ったり、選手より先にゴールをすると失格です。基本的に1対1ですが、5000m以上の種目は、ガイドランナーは2名までの交代が認められています。

コーラー

「コーラー」は走り幅跳びや走り高跳びのとき、選手が跳びだす位置を声や手拍子で教えます。投てき種目では投げる方向を指したり、投げる目標の位置付近に立って声や手拍子で誘導したりします。

パラリンピックならでは「陸上」観戦ポイント!

陸上競技の魅力、1秒1㎝の差が勝敗を分ける緊張感、選手たちの懸命な走り。

さらにパラリンピックでしか見られない魅力や観戦ポイントをご紹介します。

●選手を支える義肢や競技用車いす

陸上競技で見られる弓なりの義足や、レーサーと呼ばれる競技用車いすはパラ観戦のポイント!

弓なりの義足はカーボン製であり、高強度と軽量を兼ね備えた素材が使われています。カーボンは鉄の10倍の強度・鉄の4分の1の重量です。

この義足をバネのようにして跳躍したり、走ったりしますが、義足の技術だけでは高記録は出せません。選手はバネの反発力に耐えられる筋力や技量を備えている必要があります。なので同じモデルの義足を使っていてもタイムに差が生じることも。

このような選手の身体能力と義足、二つが支えあい、一体化した走りを見られるのは、パラリンピックならでは!

>>義肢の種類・作り方についての記事はこちら<<

車いすクラスの選手は、高速走行用に開発された車いす「レーサー」に乗ってタイムを競います。

レーサーには3つの車輪があり、選手は腕力だけで前に進みます。

この用具は座席の高さ、車輪を動かす部品サイズなど、細かく仕様を変えられるようになっています。選手たちはミリ単位の調整をくりかえし、最も力を発揮できる状態にして競技に臨みます。

選手たちの鍛えられた体力、筋力だけでなく、地道な努力にも注目して観戦しましょう!

●選手とガイドのコンビネーション

視覚障がいの選手とガイドランナーのコンビネーションは見逃せません。

ガイドランナーには競技力、選手に適切に指示を出す力や、選手と息を合わせることが求められます。

声だけで人の動きを指示するのはむずかしいことです。たとえばマラソンなどカーブがある種目では「〇メートル先に〇度のカーブ」と具体的な指示を出せないと、コースを外れてしまいます。

選手の受け取り方もさまざまなので、その選手に合った、わかりやすい指示の伝え方を知る必要があります。

またガイドランナーは自分が走りやすいフォームよりも、選手に合わせたフォームを求められます。選手のフォームを崩さないように注意しながら、ライバルを抜いたりスパートをかけたりする。選手と息を合わせて走る。選手のことを本当に理解し、かなりの練習量がないとできないことです。

選手とガイドランナーに注目して観戦すると、チーム戦のような感動を味わうことができます!

スポーツに力をいれている障害福祉施設を検索

●パラリンピック独自!こん棒投

フィールド種目といえば、砲丸投、円盤投、やり投。くわえてパラリンピック独自のフィールド種目「こん棒投」があります。

「こん棒投」は、握力がなく、細いやりを投げられない選手のために考案されたパラリンピックスポーツ。車いすクラスの中で障がいが重度で、手に障がいがある選手のみ実施します。

こん棒は長さ40㎝、重さ397gで、ボウリングのピンに似ています。投げ方は自由。着地エリアのほうを向いて投げたり、後ろ向きに投げたりするなど、選手それぞれのフォームを見られるのもおもしろいところです。

●パラリンピックを象徴!ユニバーサルリレー

ユニバーサルリレーは、障がいの種類が異なる選手たちがリレー形式で走る競技。男女2名ずつの計4名で、1人100mずつ走ります。

走順は以下の通りに決められています。

第1走者:視覚障がい

第2走者:切断・機能障がい(立位)

第3走者:脳性まひ(立位)

第4走者:車いす

各選手の障がいの程度については、各カテゴリーで最も障がいの軽いクラスの選手は最大2名まで、というルールがあります。選手たちはバトンではなく、身体をタッチすることでつなぎます。

第1走者の視覚障がい選手はガイドランナーがタッチを担うことができます。

また脳性まひ(立位)から車いすへのタッチは難易度が高いこともあり、一般のリレーよりも10m長く、40mのテイクオーバーゾーンが設けられています。

ユニバーサルリレーのおもしろさは、男女、障害の種類が異なる選手たちのタッチワークです。一般のリレーとちがい、助走からトップスピードに乗るまでの時間が異なるので、タイミングよく素早くタッチをすることがむずかしくなっています。

とくに第3走者の脳性まひ(立位)選手から、第4走者の車いすの選手へのタッチは難所です。車いすは漕ぎだしが遅く、一度スピードに乗ると急速に加速するという特徴があるので、タッチを合わせるために急な減速や停止ができません。さらに高さがちがうので、第3走者は身体をかがめて第4走者にタッチする必要があります。

この難所を乗り越え、スムーズで高精度なタッチワークを実現したリレーにご注目を。パラリンピックを象徴する「多様性」を感じられるでしょう。

まとめ

パラリンピック陸上競技ならではの観戦ポイントは、「義足や車いす等と一体化した走り」、「ガイドランナーとのコンビネーション」「こん棒投」「ユニバーサルリレー」です。パラリンピック陸上でしか、これらの感動を知ることができません!

パラリンピック陸上競技は8月27日(金)~9月5日まで。パラ陸上ならではのポイントに注目して観戦しましょう!

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

「ユニバーサルリレー」って何だ? 多様性を象徴する種目の魅力とは(2019年11月18日)|BIGLOBEニュース

https://jaafd.org/pdf/top/guidebook.pdf

陸上競技ガイド 陸上競技ガイド

パラ陸上の見どころ・ルール - 東京オリンピック・パラリンピック特集 - Yahoo! JAPAN

陸上競技(100m、200m / 4×100m ユニバーサルリレー)| We are Team SMBC

「ユニバーサルリレー」って何だ? 多様性を象徴する種目の魅力とは|パラスポーツ|集英社 スポルティーバ 公式サイト web Sportiva

メダルを狙っているのに、全速力でゴールしてはいけないランナーって?

パラリンピック 陸上競技

パラ陸上の魅力が凝縮!新種目「ユニバーサルリレー」って何?

陸上(女性ナレーション) | 東京2020パラリンピック

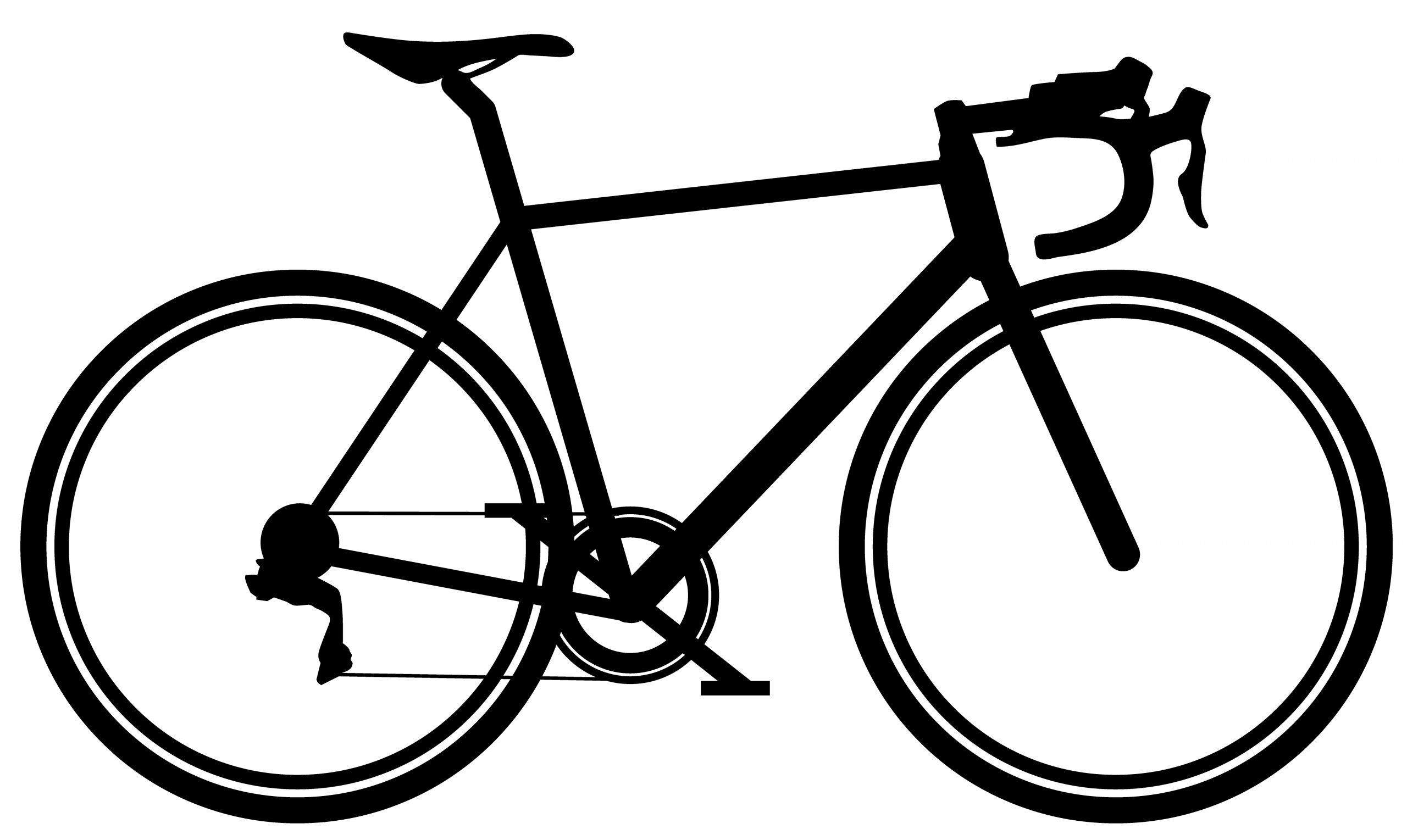

パラリンピック競技自転車!

パラリンピック競技自転車!競技方法や見どころ

パラリンピック競技の1つ「自転車」は、障がいに配慮された自転車に乗り、一般の自転車競技と同じくタイムを競うスポーツです。

選手と自転車が一体になったような形や、手でこぐ自転車、2人乗りの自転車など、多くの種類の自転車を見られるのが魅力のひとつ。

パラリンピック競技「自転車」のルールや競技方法、魅力をご紹介するので、ぜひ観戦前にチェックしてください!

パラリンピック競技「自転車」とは?

パラリンピック競技「自転車」は、視覚障がい者や身体障がい者の選手が出場できる競技です。障害の種類・程度に応じた競技用自転車に乗り、タイムを競います。

基本的にオリンピックと同じルールですが、「障害によってできないこと」や、「ケガをして障害が悪化するおそれがあること」に配慮して、一部ルールの変更があります。

そのひとつが、競技用自転車の改良です。ルールの範囲内であれば、障害に合わせて自転車を改造することができます。

競技の個人戦は男子・女子。チーム戦は男女混合。(チーム戦は選手の性別や障害のクラスごとに1~4点ずつあたえられ、チームで10点以内になるように構成されます。)

さらに障害の種類・程度によって細かく分けられ、パラリンピックでは全50種目がおこなわれます。

クラス分け

競技に出場する選手は障害の種類・程度によって細かくクラス分けされます。クラスは障害の種類でまず「Cクラス」「Tクラス」「Bクラス」「Hクラス」の4つに分類されます。

つぎに障害が軽度か重度かによって分けられます。アルファベットの次につく数字が小さいほど障害が重いです。

たとえばCクラスのC1の選手は障害が重いため、サポートするために腕や脚に装具を付けてペダルに固定するなど、自転車と一体化した走行が見られます。C5クラスの選手は見た目に障がいがわからない選手が多いです。

クラスや男女ごとにヘルメットの色が決まっています。

選手が使用する自転車

Cクラスでは一般的によく見られる競技用自転車を使用します。

Tクラスは、まひなどで体幹に重度の障がいがあるとバランスを保つことができないので、三輪自転車で走ることになります。

Bクラスの視覚障がいがある選手たちは、「パイロット」と呼ばれる晴眼者と一緒に乗り、視覚を補うかたちでコースを走るので、2人乗り自転車をつかいます。

Hクラスの下肢障害がある選手は、脚でペダルをこぐことができないため、「ハンドバイク」と呼ばれる、手でこいで走行できる自転車を使用。ハンドバイクには、体を起こした状態で体重をかけてペダルを回すタイプと、仰向けになってペダルをこぐタイプがあります。

・H1~H4クラス

仰向けでペダルをこぐ自転車を使用

・H5クラス

身体を起こした状態でペダルをこぐ自転車を使用

「ロード」と「トラック」

競技の種目は、屋外を走る「ロード」と、屋内で専用の走路を走る「トラック」に大きく分かれます。

ロード種目は「ロードレース」「タイムトライアル」「チームリレー」。ロードレースは男女別、チームリレーは男女混合でおこなわれます。

ロードレースとタイムトライアルはすべてのクラスでおこなわれますが、チームリレーはHクラスの選手のみが出場します。

トラック種目は「タイムトライアル」「パーシュート」「チームスプリント」の3種目。タイムトライアル、パーシュートは男女別、チームスプリントは男女混合です。

タイムトライアル・パーシュートが実施されるクラスは、CクラスとBクラス。チームリレーはCクラスのみです。

計算タイム制

パラリンピック競技ならではの制度として、「計算タイム制」があります。複数のクラスの選手と合わせて競技をおこなうとき、以下の計算式で順位を決めます。

実際に計測したタイム ✖ クラスごとに設定された係数

一例として、C3~C5の選手が一緒に競う場合は、障がいが軽いC5選手のタイムを100%とします。C4選手のタイムには98%、C3選手のタイムには93%と「係数」を決めて、実際に計測したタイムに掛け合わせます。

そして実際に計測したタイムより速いタイムを算出して、そのタイムで選手たちの順位を決めます。

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

パラリンピック競技「自転車」の魅力

オリンピック競技「自転車」と同じく、スピード感あふれる走りや、限界までペダルをこぎ続ける選手たちのパワーも見どころ。

さらにパラリンピック競技ならではの魅力をご紹介します。

多種多様な自転車

パラリンピック競技「自転車」では、選手と一体化しているように見える自転車、2人乗り、三輪自転車、ハンドサイクルと、日常では見られない自転車技術を知ることができます。

競技用自転車はそれぞれ操作技術や求められる能力がちがうので、選手たちには自転車の性能を引き出すテクニックが求められます。

たとえば三輪自転車だと、コーナーを曲がるのがとてもむずかしくなります。なのでオートバイレーサーのように大きな体重移動が必要になります。

ハンドサイクルは下り坂だと時速80kmを超えることも。そのスピード感に慣れて適切に操作しないといけません。また自転車の全長が長いという特徴もあり、この操作しづらさをどう克服するか、選手の走行テクニックに注目です!

自転車競技で見られるコンビネーション

Bクラスの視覚障がい者が出場する種目では、パイロットとの熱いコンビネーションが見られます。

どれだけパイロットが優れていて力強い走りができたとしても、選手とコンビネーションができていないと速くは走れません。

最大限のパフォーマンスを発揮するには、お互いの呼吸をしっかり合わせて身体を動かすことが重要です。コーナーでの体重移動、スピードの緩急、ペダリング。

息の合ったプレーに、長期間の練習の積み重ねと深い絆を感じ、胸が熱くなるでしょう。

まとめ

パラリンピック競技「自転車」の「トラック」は2021年8月25日(水)~8月28日(土)、「ロード」は8月31日(火)~9月3日(金)におこなわれます。

選手たちのスピード感ある熱い戦いや、パラリンピックだからこそ見られるさまざまな自転車の走行技術、サポーターとのコンビネーションに注目して観戦しましょう!

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

パラリンピックスケジュール&結果 - 自転車競技(ロード) | 東京2020パラリンピック競技大会

オリパラ 観戦ガイド3out

自転車 競技ガイド・イラスト解説 | 東京2020パラリンピック | NHK

自転車競技(パラリンピック)

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/sports/cycling-road/

https://sports.nhk.or.jp/paralympic/sports/cycling/

東京パラリンピック自転車競技(ロード)のコースが一部変更|サイクルスポーツがお届けするスポーツ自転車総合情報サイト|cyclesports.jp

自転車ガイド 自転車ガイド

障がい者の資格取得!役立つ資格は?補助金はある?

障がい者の資格取得!役立つ資格は?補助金はある?

資格をもっている人ともっていない人が似た経歴で面接の印象も同じであれば、資格をもっている人のほうが有利になります。

また、なにも資格をもっていないと、できる事とできない事を正しくわかってもらえず、苦手な仕事を任されるおそれがあります。

自分が働きやすい環境をつくるためにも、資格をとって、自分のスキルをアピールすることは大切です。

そこで今回は、障がい者の就職に役立つ資格や、障がい者の資格取得にたいして補助金や助成制度はあるのかをくわしく解説していきます。

障がい者の就職に役立つ資格

障がい者の就職では、事務系やIT・web関係の仕事が人気となっています。事務系の仕事は黙々と作業をおこなう時間が比較的長く、コミュニケーションが苦手という人も安心しておこなえる仕事だからです。

ITやweb関係の仕事は、在宅勤務がしやすいという特徴があり、通勤や集団の環境が苦手という方に人気があります。

しかし、なにより自分が得意なこと、好きなことを生かせる職業が最も長続きしやすいです。自分が得意なこと、できることは何かを考えましょう。就職に役立つ資格をご紹介するので、自分の得意を伸ばせるような資格を見つけてください。

MOS

MOSは、「Micro Office Soft」の略称です。マイクロソフトオフィスソフトはよくパソコンにインストールされているソフトで、以下のような種類があります。

WordやExcelは事務作業に必須です。Excelの関数は使用する機会が多いので、使いこなせていると重宝されます。

事務職でなくても、マイクロソフトオフィスを使う機会がありますので、このMOSをもっていれば、さまざまな分野の仕事で役立つことができます。

MOSの試験は「全国一斉テスト」と「随時試験」があります。全国一斉テストは月に1回おこなわれ、決まった会場で試験がおこなわれます。試験日の約1か月前に予約が必要です。

随時試験は毎日おこなわれ、パソコン教室などで試験を受けることができます。

また試験はWordやExcelなど種類ごとに分かれています。さらに種類ごとに、ソフトの年代や、「スペシャリスト」・「エキスパート」とレベル分けされています。

スペシャリストは「一般レベル」であり、ソフトの基本的な操作能力を評価します。エキスパートは「上級レベル」で、より高度な技術を求めるものです。

MOSには公式のバージョンごと、種類ごとの参考書があります。

参考書をつかって、資格取得を目指しましょう。

就労系スキルが身につく障害福祉サービスをお探しの方はこちら

ITパスポート

ITパスポート」は、ITを活用できる基礎的な知識を証明できる資格です。

ITパスポートを取得すると、つぎのスキルを身につけることができます。

・AI、ビッグデータ、Iotなど新しい技術や手法

・情報セキュリティや情報モラルに関する知識

・企業コンプライアンス、法令遵守に関する知識

・経営戦略、マーケティングなど経営全般の知識

・プロジェクトマネジメントの知識

IT化がすすむ現代で身につけておきたい知識を広く身につけられるので、IT系の企業でなく、一般企業の就職にも役立ちます。

ITパスポートの試験はCBT方式で、コンピュータを利用して実施します。そのため受験するには、マウスなどパソコンの基本的な操作の理解が必要です。

試験は都合の良い日時と会場をえらんで、受験できるようになっています。

簿記

「簿記」は、企業のお金の出入りを記録したり、一定期間ごとにまとめた決算を報告書にまとめることをいいます。「簿記」資格は経理事務に必須な資格です。

簿記で最も知られている資格は「日商簿記検定」です。

日商簿記検定には1級~3級があります。

2級・3級の試験は6、11、2月と年に3回。1級の試験は6月と11月で、年に2回おこなわれます。

2級、3級のレベルでも資格を取得するとアピールポイントになります。経理関係を学びたい人、経理関係の仕事に就きたい人は「簿記」資格取得を目指しましょう。

TOEIC

英語が好きな方や外資系企業の障がい者雇用枠で働きたいと考えている方は、「TOEIC」でスキルを証明しましょう。

TOEICは英語のコミュニケーション能力を測る、世界基準で認められている試験です。

試験は年に10回、全国各地で実施されます。

TOEICの満点は990点です。

このうち、最低限必要といわれているのは、「500~800点」。

企業に英語能力を強くアピールしたい場合は、「800点以上」は必要でしょう。

秘書検定

秘書検定は社会人の基本的な常識が身についていることをアピールする資格です。

職場常識や敬語の使い方、電話対応、ビジネスマナー、ビジネス文書の作成などのスキルを高めることができます。

秘書検定は3級~1級までとなっています。2級までは筆記試験のみ、準1級・1級には筆記試験と面接試験があります。

3級・2級は年3回、準1級・1級は年に2回、試験が実施されます。

秘書検定2級以上を取得していれば、社会人としての常識やマナーを身につけていると、就職活動で大きくアピールすることができます。

就労系スキルが身につく施設を検索

障がい者の資格取得を助ける機関・制度

・資格を取得したいけれど何から始めればいいのかわからない

・自分の伸ばしたいスキルに合う資格を見つけたい

・受講料を補助してくれる制度がほしい

という方に、障がい者の資格の取得を助ける機関・制度をご紹介します。

障がい者職業能力開発校

障がい者職業能力開発校は、障がい者の方の就労スキルを伸ばすために国が設置した公共機関です。

在職者向けの無料講習会や、さまざまな科目の講義を受講できるので、自分が伸ばしたいスキルを見つけ、資格取得を目指せます。

●受講できる科目の一例

東京障害者職業能力開発校 画像引用:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/school/handi/kamoku.html

就労移行支援事業所

https://transit-iko.net/four-supports/license-support/

一部の就労移行支援事業所では、就職のために必要な資格の受講料を負担してくれる制度があります。また資格取得に必要な参考書を用意してくれたり、資格の専門スタッフがいたりと障がい者の資格取得に力をいれている事業所があります。

お近くの就労移行支援事業所を調べてみましょう。

お住まいの近くの就労移行支援事業所を検索

まとめ

障がい者の就職に役立つ資格は、

・MOS

・ITパスポート

・簿記

・TOEIC

・秘書検定

などがあります。

職業能力開発校や就労移行支援事業所などを利用して、自分の伸ばしたいスキルに合う資格取得を目指しましょう。

就労系スキルが身につく障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

障害者の方の資格取得について|就職や転職を目指す方におすすめの資格も紹介

障害者雇用における資格の活用術

障害者転職で資格を持っておくと有利?おすすめの資格を解説

障がい者の転職で有利になる資格とは? | 転職コラム | 【エージェント・サーナ】障害者のための転職エージェント

ITパスポート試験 利用者ログイン

簿記

秘書検定の難易度とは?合格率やメリットまで解説|コラム|秘書検定|資格取得なら生涯学習のユーキャン

障害者職業能力開発校とは?~職業訓練の種類や採用するときの留意点~

科目案内 | 東京障害者職業能力開発校

ネット際の攻防!パラリンピック競技・シッティングバレーボールのルール・魅力

ネット際の攻防!パラリンピック競技・シッティングバレーボールのルール・魅力

シッティングバレーボールとは、座った状態でおこなうバレーボールのこと。「座った状態」と聞いて、「ラク」「試合展開が激しくなさそう」だと思いますか?

実際は一般的なバレーボールよりもキツく、試合展開が非常にスピーディという魅力があります。シッティングバレーボールのルールや試合方法、魅力を知って、パラリンピックを観戦しましょう!

シッティングバレーボールとは?

画像引用:https://www.jsad.or.jp/sitting-volleyball/what/

シッティングバレーボールは座って(シッティング)おこなう6人制バレーボール。負傷した兵士のリハビリから始まり、男子は1980年、女子は2004年大会で正式競技になりました。

パラリンピックでは下肢などに障がいのある選手がプレーします。

障がいの程度によってクラス分けをし、チームを編成します。

シッティングバレーボールのクラス分け

シッティングバレーボール選手は障がいの重さによって2クラスに分かれます。

チームは12名の選手で構成され、6名は控えに、6名はコート上でプレーします。

軽度の障がいであるSVⅡの選手はチーム12人に最大2名までと決まっています。コートでプレーするのは1名。

SVⅡの軽度障がい1名、SVⅠの重度障がい5名のチームでプレーするかたちになります。

シッティングバレーボールのコート

シッティングバレーボールのコートは10m×6mであり、通常のバレーボールコートより小さくなっています。

ネットの高さは、男子1.15m、女子1.05mと低めです。座った状態でも腕を伸ばせばブロックをしたりスパイクを打てたりできるようになっています。

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

シッティングバレーボール特有ルール

シッティングバレーボールのルールは基本的に6人制バレーボールと同じです。

試合は5セットマッチ。1セット25点先取(第5セットは15点)で勝敗が決まります。反則をすると、相手チームに得点。

シッティングバレーボールは基本的なルールのほかに、特有のルールがあります。

でん部が床についていないと反則

シッティングバレーボールをプレー中に、でん部(おしり)を床から離すと、「リフティング」という反則になります。(ファーストサーブは短時間であれば、でん部が床から浮いてしまっても反則はとられません。)

そのため選手は移動中もでん部を床につけたまま、腕で体を動かして移動しなくてはいけません。スパイクも勢いあまってでん部が浮かないように気を付けながら、力強く打ちます。

サーブをブロックできる

シッティングバレーボール特有のルールであり、見どころでもあるサーブブロック。

相手のサーブをそのままブロックすることができます。

最初のサーブから攻防が始まるので、技術力の高いサーブをすることが求められます。

スポーツに力をいれている障害福祉施設を検索

シッティングバレーボールの魅力

シッティングバレーボールはコートが狭く、選手同士やボールと床との距離も近いため、高速なラリー、技術的だったりパワフルだったりする攻撃・守備が見られるのが大きな魅力です。

狭いコートで見られる激しい攻防

シッティングバレーボールのコートは、6人制バレーボールコートの半分以下。選手同士の距離が近く、ラリーは高速でパワフル。ボールが手にあたってから床につくまでの時間は、0.1~0.2秒といわれています。速すぎる試合展開に注目です!

シッティングバレーボール特有の工夫や戦略

シッティングバレーボールは、腕を伸ばせばネットの上に手がいくので、ブロックをしやすくなっています。なので攻撃側はブロックをかわすため、クイックなどコンビネーションや、フェイントを多くつかいます。

またサーブをブロックできるので、攻撃側はコースを読まれないように、コースを打ち分けたり、高さを工夫したりといったバリエーション豊かなサーブをします。

選手のスゴ技をたくさん見られるのはシッティングバレーボールならでは!

守備側はでん部を床につけたまま移動するため、選手それぞれ守備できる範囲が狭くなります。なので誰か1人に任せられることはなく、チーム一丸となった守備を見られます。

強固なチームワークでボールを返す瞬間は胸アツ!

床面ギリギリの大勝負

一般的なバレーボールでも、落ちると思われたボールが拾われたときは感動の瞬間ですね。

シッティングバレーボールは選手が床に近い位置でプレーするので、決まったと思われるようなボールでもすくい上げることができます。

ボールが落ちそうでなかなか落ちない緊迫したラリーを楽しめます!

まとめ

シッティングバレーボールはでん部(お尻)を床につけた状態でおこなう6人制バレーボール。選手同士の距離が近く、ボールが床に落ちる速度も速いので、緊迫感のある高速ラリーを楽しめます!

パラリンピックのシッティングバレーボールの開催日は、8月27日(金)~9月5日。

選手たちの技術、フィジカル、チームワークに注目しながら試合観戦を楽しんでください!

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

https://sports.nhk.or.jp/paralympic/guide/sitting-volleyball/

かんたん!

シッティングバレーボールとは?|シッティングバレーボールチャレンジマッチ2019

シッティングバレーボール - オリンピック競技大会

シッティングバレーボール | 東京2020パラリンピック | NHK

スポーツ史上、最もお尻を意識するスポーツ!?「シッティングバレーボール」ってなんだ?

一瞬の大技の掛け合い!パラリンピック柔道とは?ルール・魅力

一瞬の大技の掛け合い!パラリンピック柔道とは?ルール・魅力

パラリンピックでおこなわれる「柔道」は、「視覚障がい者柔道」です。

視覚障がいをもつ選手は「見えない」なかで、相手の手の感触や肩の揺れ、息づかいから動きを読み、技をしかけ合います。

緊張感が走る「パラリンピック柔道」のルールや魅力を知り、パラリンピック観戦を楽しみましょう!

パラリンピック柔道のルール

基本的なルールや試合方法は、一般的な柔道とそれほど変わりません。

しかし従来のルールに加えて、国際柔道連盟(IJF)の試合審判判定や、IBSA(国際視覚障がい者スポーツ連盟)JUDOが定める独自規定が加わっています。

試合時間は4分、勝敗の決定方法も従来と変わらず、「一本」や「技あり」「反則負け」「延長戦」があります。

クラス分け

パラリンピック等国際大会では出場できる選手の障がいの基準が明確に決められており、参加選手たちはまず以下のようにクラス分けされます。

以下に該当しない場合は、国際大会に出場することができません。

なお、障がいの程度によってクラス分けはありますが、試合は男女・体重別でおこなわれます。男子は7階級、女子は6階級に分けられます。

組んだ状態から始める

画像引用:https://www.jsad.or.jp/paralympic/sports/judo.html

パラリンピック柔道の大きな特徴は、選手たちがお互いに組み合った状態から試合が始まることです。

左手・右手の位置が細かく規定されており、右手は襟をつかみます。左手は相手の袖をつかみます。組み合ったら、主審が「はじめ」というまで待たないといけません。動けば「指導」です。

この状態から試合が始まるので、組み手争いはほとんどありません。おもに一本狙いの豪快な投げ技で勝ちをとりにいくので、迫力ある試合に!

試合中に両手が離れたり、選手が場外に出たりしてしまったときは、審判によって中央に戻され、開始時と同じく組んだ状態から試合を再開します。

声や音で選手に情報を伝える

選手たちは視覚で情報を得ることがむずかしいため、審判やコーチが声で選手を誘導したり、指示したりします。

たとえば選手の体が場外に近づいている場合は、審判が「場外!場外!」と注意します。試合時間が残り1分になると信号音が鳴ります。選手に聴覚障がいがあるときは、手のひらに文字を書くことで伝えるなど、障がいに配慮されています。

コーチは唯一、声を出して選手に指示することができます。

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

パラリンピック柔道の魅力

一般的な柔道とちがって、組み手争いをして時間稼ぎをすることは不可能。積極的に技を掛け合う必要があるので、数秒も満たないうちに、相手の動きを読んだり、大技をしかけたりする素早い判断が必要です。

選手たちの研ぎ澄まされた感覚に注目!

大技で一本をとるには、相手の体勢が崩れたときなど、正しい時に正しい場所へ技をくり出すことが大切です。選手たちはどうやってその適切な瞬間をねらっているのでしょうか。

とくに重要といわれているのが、相手の襟元をつかむ手です。これによって目が見えなくても、相手の肩の高さや位置を把握できます。相手が何か技をしかけようとすれば肩が前後に動きます。

その動きを敏感に察知し、次にどのような技がくるのかを予測して、防御や自分のしかける技を決めます。4分のあいだに、この攻防が何度もおこなわれる場合もあります。

選手たちの集中力やスタミナ、研ぎ澄まされた感覚にご注目!

最初から最後まで目が離せない緊迫感

大技が成功したからといって勝敗が確実に決まるわけではなく、技をかけられた不利な体勢から一気に巻き返すことも。

近年では技の範囲を広げるため、「ブラジリアン柔術」や、ロシア発祥で投げや関節技で一本をねらう「サンボ」などを練習にとりいれている選手もふえています。激しい試合展開に期待が高まりますね。

まとめ

パラリンピック柔道は視覚障がいをもつ選手がおこなう柔道です。最大の特徴は、組み合った状態から試合が始まること。組み手争いをして時間を稼ぐことができないので、豪快な大技で一本をとる応酬になります。一瞬一瞬の選手の駆け引き、繰り出される大技に驚かされるでしょう。

パラリンピック柔道の競技の日程は、8月27日(金)~8月29日(日)です。

選手のパワー、スタミナ、研ぎ澄まされた感覚に注目しながら、試合観戦を楽しみましょう!

スポーツに力をいれている障害福祉サービスをお探しの方はこちら

<<参考>>

【柔道とは】パラリンピックの競技ルール・観戦ポイント|パラサポWEB

柔道 研ぎ澄まされた“感覚”を武器に! 敵を見ずして戦う究極の競技とは?

魅力とルール | NPO法人 日本視覚障害者柔道連盟

永井 崇匡|パラ柔道・男子73kg級の注目選手|パラサポWEB

新しい地図・香取慎吾×パラ柔道。 “世界最大級アスリート”の秘密。

魅力とルール | NPO法人 日本視覚障害者柔道連盟

パラリンピック・柔道編~パラ柔道のルールは? - 成年者向けコラム

柔道ガイド 柔道ガイド