NewsNewsみんなの障がいニュース

みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、

コラム形式でわかりやすくお届けします。

世界の障害福祉は?障がい者への考え方・障害福祉のあり方・制度

世界の障害福祉は?障がい者への考え方・障害福祉のあり方・制度

各国によって障がい者への考え方、障がい福祉の在り方はちがいます。そのなかで日本は障がい福祉の考え方や制度が遅れているといわれています。

アメリカやイギリスでは本当の「差別禁止」がすすんでおり、デンマークなど北欧は「福祉先進国」として知られています。アメリカやデンマークなど世界の障がい福祉の考え方、制度を見ていきましょう。

アメリカの障がい福祉

アメリカは州ごとに障がい福祉に関する法律が制定されていますが、障がい者に関しては「アメリカ障がい者法(ADA)」というものがあります。障がいをもつアメリカ人法は、障がいに関する差別を禁止し、みんなと同じ生活をおくる機会を保証する法律です。

障がいをもつアメリカ人法では、以下のようなことが記されています。

あらゆる差別を禁止

民間企業の雇用

公共機関

民間や団体が運営する施設など

通信サービス

など、生活をおくるなかで起こりうる差別を禁止しています。

雇用面では、週の労働時間が20時間以上、かつ15人以上の従業員を雇う企業にたいして、障がい者を差別して「求人」「採用」をしたり、障がいを理由に「昇進」「解雇」「給与」などで差別をすることを禁じています。意図的ではなくとも、結果的に差別になっている場合も禁止です。

そのため、採用試験などで障がい者が身体に障がいがあり、通常のテストでは受けられない場合は、「タブレットなどを用いて、障がいに配慮しなければいけない」ということになります。

公共機関や施設などでの差別禁止は、障がいを理由に利用や入店を拒むことや、障がい者が利用しづらい環境であることを禁止します。

このように徹底して、日本の「合理的配慮」をおこなっています。

内閣府が実施した「障がい者の社会参加促進等に関する国際比較調査」でも以下のように統計がとれており、「差別禁止」の思想が身についていることがわかります。

障がいのある人への支援や交流経験を見ると、一緒に遊んだり相談や話し相手になったり、寄付や援助などの経験は日本が低く、アメリカやドイツと大きな差があります。

画像引用: https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/hikaku/gaiyou.html

アメリカの障がい者雇用

アメリカでは、働く人であれば、「障がい者」と「健常者」を区別せず、同じように扱います。また「障がい者雇用」が日本ほど意識されていません。

障がいをもっていても、だれでもやりたいことや自分の得意な能力を自分で考え、主張して、勤めたい企業に面接を受けることが当たり前です。

障がい者雇用義務はなし

アメリカの企業には「障がい者雇用義務」や「法定雇用率」が定められていません。

2013年から、連邦政府と年間1万ドル以上の契約がある民間企業には、被雇用者の「7.0%」直接雇用することが目標として決められています。しかしあくまで努力目標なので、雇用率が達していなくても、罰則などはありません。

雇用率を決めることで、雇用率を目的に障がい者を雇い、優秀な障がい者の能力が認められないのではないかという意見があるためです。

Good for businessという考え方

アメリカの企業や支援機関は、ビジネスにとってのメリット「Good for business」を重要視する、という考え方です。アメリカでは組織運営方法やその人に合った能力を重視しており、等級が上がったり下がったりしますが、下がっても日本で言われる「降格」ではありません。その人に合ったスキルを伸ばすことに力をいれていきます。

なのでジョブディスクリプション(職務記述書)に規定された条件を満たせば、障がいの有無に関わらず、役職に置かれます。

充実した就労支援

徹底した合理的配慮をおこなうアメリカは、障がい者の就職で健常者と大きな差が出ないように、就労支援が充実しています。

「採用」には「就労・マッチング支援」、仕事が定着するまで「障がい者トレーニング」がおこなわれ、「配置」「支援・育成」「評価」でも企業コンサルや指標開発が支援組織によっておこなわれます。

そして各支援組織の情報連携が強いことも特徴です。

デンマークの障がい福祉

デンマークは「高福祉国家」だとよく知られています。障がい福祉の分野でも、目指すべき思想や充実した制度があります。

ノーマライゼーション思想

デンマークの障がい福祉は「ノーマライゼーション思想」が特徴的です。

ノーマライゼーション思想とは、障がい者は「他の人たちと同じように地域社会で生活を送る権利を持つ存在である」という思想です。つまり障がいに関わらず、すべての人が普通の生活をおくれるようにする考えを指します。

「ノーマライゼーション」という言葉を初めに提唱したデンマークでは、高齢者の地域移住がすすめられています。介護が必要な高齢者を社会から隔離することなく、ほかの一般の人と同じ環境で暮らせるようにする取り組みです。

また高齢者施設は住宅街にあり、施設の外観は通常の住宅と同じようになっています。そのほか北欧では、障がい福祉施設が大きな街中にあることがよくあります。

ペタゴーという専門職

デンマークでは、さまざまな生活の課題に関する専門職が配置されています。そのひとつが「ペタゴー(社会教育指導員)」です。

ペタゴーは保育の分野、障がい福祉の分野、社会的困難者の分野など幅広い領域で、指導員として働くために必要な資格です。

このペタゴーの資格をもつ生活支援員のステーションがあります。そのステーションは障がい者が集う場所となっており、障がい者が自立した生活を送れるよう、さまざまなサポートがおこなわれます。

たとえば障がい者のカップルが子どもを生み育てたいと希望したときは、子育て経験ができる赤ちゃん人形がステーションから貸し出され、ペタゴーの指導のもと子育てについて学びます。

このように障がい者がほかの人と同じように、学んだり、子育てをしたり、具体的に生活することにたいして、専門職が配置されているのが大きな特徴です。

デンマークの障がい者雇用

デンマークもまた企業に障がい者を雇用する義務を定めていません。法定雇用率を達成するために障がい者を雇うことよりも、障がいを特別な能力ととらえるビジネス形態を定着させるねらいがあります。

デンマークでは働く障がい者を支援する職業リハビリ訓練や補助金制度などが充実していますが、ここでは「フレックス・ジョブ」をご紹介します。

フレックス・ジョブ

フレックス・ジョブ制度は、パートタイムで働く障がい者もフルタイムと同等の給料を受け取れるようにしたものです。

まず企業は障がい者をパートタイムで雇い、労働時間にあった給与を支払います。その金額をフルタイムで働いた場合の給与から引き、残りの金額を自治体が労働者(障がい者)に支払うというものです。

デンマークのフルタイムの勤務時間は週で37時間。そこで、たとえば週20時間ほどしか働けない障がい者がいた場合、

20時間分の給与:企業が支払う

残り17時間分 :自治体が支払う

ただし障がいにより生産性が低く、週に20時間働いても、健常者の10時間分ほどの成果を出していた場合は、企業から10時間分の給与、残り27時間分は自治体から支払われるかたちになります。

この制度によって、障がい者が雇用しやすくなっており、また自治体から障がい者に給付される社会保障費も削減されています。フレックス・ジョブ制度を利用する障がい者の数は年々増えています。

まとめ

アメリカやイギリスの「差別禁止」、デンマークの「ノーマライゼーション」といった考え方の実現は、今の日本ではむずかしいものです。一人ひとりの意識や、環境、制度を整えていかないといけません。

日本では法定雇用率はどんどん引き上げられ、障がい者雇用がすすんでいるように思われますが、最終的に目指すべきところは、法定雇用率がなくとも採用されやすく、能力を生かしやすく、障がい者がいきいきと働ける障がい福祉でしょう。

希望の条件をえらんで障害福祉施設を探す

参考

米国調査報告 ~障がい者のさらなる活躍・発信の可能性~

アメリカと日本の障害者雇用や就労支援政策の違い | 障害者と企業をつなぐ就労支援・障害者雇用のTRYZEメディアhttps://tryze.biz/media/knowledge/usa-japan-compare/

【障がい者雇用】世界の障がい者雇用制度!今後の日本の法定雇用率の展望 | 障がい者雇用支援サービス コルディアーレ農園 | 株式会社JSHhttps://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/1073/

デンマークにおける障害者の「自立」の考え方−政治と倫理 片岡 豊

北欧研究所 デンマークの障がい者雇用

健常者と一緒に楽しめる障がい者スポーツ…アダプテッドスポーツとは?種目やルールは?

健常者と一緒に楽しめる障がい者スポーツ…アダプテッドスポーツとは?種目やルールは?

パラリンピックを終えて、障がい者スポーツに注目が集まっています。車いすバスケやボッチャなどがとても人気です。この障がい者スポーツと似た意味をもつ「アダプテッドスポーツ」というものがあります。

アダプテッドスポーツとは何か、種目やルールを一部ご紹介します。障がいに関わらず、みんなで遊べるスポーツを知りたい方はぜひご参考ください!

アダプテッドスポーツとは?

アダプテッドスポーツは、2003年頃から日本で使われているようになった言葉です。アダプテッドスポーツの「アダプテッド」には「適応する」という意味があります。

つまり、アダプテッドスポーツは「人の発達や運動能力に合わせてスポーツをする」という考え方です。障がい者だけではなく、子どもや年配の方、または体力が少ない方や運動が苦手な方も含まれます。

スポーツをする人に合わせて柔軟にルールや道具を変更して、みんなでスポーツを楽しむものです。

障がい者スポーツとの違いは?

障がい者スポーツは、障がい者のためにルールや道具が変更されたスポーツのことです。車いすバスケやシッティングバレーボール、ボッチャなど、すでにルールや道具が決まっています。しかし、アダプテッドスポーツはそのスポーツに参加するひとの体力や障がいによってルールや道具を柔軟に変更する考え方です。普段おこなっているスポーツで、どのようにすれば自分とは体力などが違う人と同じようにスポーツを楽しむことができるか、という工夫の違いです。

アダプテッドスポーツの種目

アダプテッドスポーツは、パラリンピックでおこなわれている種目や、非公式的な種目も含まれます。ここでは以下のスポーツのルールや道具をご紹介します。

ファミリーバドミントン

ショートテニス

風船バレー

フライングディスク

ファミリーバドミントン

ファミリーバドミントンは、通常のバトミントンをだれでも楽しめるようにルールや道具を変更したものです。

まずラケットとシャトルに違いがあります。ラケットの持ち手の部分が短くなっており、手のひらで打つような感覚でシャトルを打つことができます。シャトルはスポンジボールに羽がついたものなので、シャトルが速く動きません。滞空時間が長く、運動神経に自信がない人も余裕をもってラリーを返せるようになっています。

ルールもやさしくなっており、チームの構成や人数は自由に決められます。そのほかにサーブは必ず下から打つこと、などがあります。

くわしいルールはこちら

ショートテニス

ショートテニスとは、通常のテニスを初心者や、子ども、高齢者も気軽にプレーしやすくしたスポーツです。

スポンジ製のやや大きめで軽いボールをつかうので、強く打ってもボールがバウンドする速さはゆっくりになります。運動が苦手な人も反応しやすく、ラリーが続きやすいです。また通常よりも小さなコートでおこなうので、移動の範囲が狭くなっています。さまざまなひとが同じようにテニスを楽しむことができます。

くわしいルールはこちら

風船バレーボール

ボールの代わりに風船をつかって、6人制のバレーボールをします。重度の障がい者も参加できるように考えられたもので、障がい者スポーツとしても認識されています。

風船を40センチほどに膨らませ、鈴を二個入れた風船をつかいます。チーム全員が必ず風船に一回はタッチすることや、8回以内のタッチで相手コートに返すことが特徴です。

くわしいルールはこちら

フライングディスク

フライングディスクは、全国障がい者スポーツ大会の正式競技のひとつです。プラスチック製の円盤を投げて競います。円盤を投げて飛んだ距離を競う「ディスタンス」と、決められた範囲の中に円盤を投げ、正確さを競う「アキュラシー」という種目があります。

投げ方にルールはありません。一枚の円盤があれば、健常者も障がい者もハンデなしで競うことができます。

まとめ

アダプテッドスポーツは「その人の発達に合わせて、スポーツの道具やルールを柔軟に変更する」という考え方です。ショートテニスや風船バレーボールなどがありますが、自分で新しくつくることもできます。好きなスポーツを子どもや高齢者、障がい者がどうしたらおこないやすくなるのかを考えてみましょう。

スポーツに力をいれている障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

みんなが楽しめるスポーツって? | 教えて!大体大先生! | 大阪体育大学

障害者フライングディスク | パラスポーツ図鑑 | NHK福祉ポータル ハートネット

種目紹介: アダプテッド・スポーツ |京都大学国際高等教育院

障がい者の運動の必要性!おすすめの運動や利用できる運動施設

障がい者の運動の必要性!おすすめの運動や利用できる運動施設

2021年初めに東京都が実施した「障害者のスポーツに関する意識調査」によると、「スポーツや運動に関心がある」という回答は約半数。2021年12月9日に株式会社アニスピホールディングスが公表した「障がい者の運動実態」に関する調査では回答者の約8割が「運動の必要性」を感じていました。

コロナ禍で外に出る事が少なくなり、健康上の心配がふえたことも原因でしょう。そこで、障がい者の運動の必要性や、おすすめの運動、障がい者が利用できる運動施設をご紹介します。

障がい者が運動する必要性は?

「障がい者の運動実態」に関する調査で、運動の必要性を感じていると回答した方の理由は、約8割が「健康・体力づくりのため」と回答し、次に「生活習慣予防のため」「メンタルヘルス改善のため」という理由がならんでいます。

生活習慣病を予防する

運動には「継続」「計画」が必要であり、障がい者にとって達成が困難なので、運動しなくなることが考えられます。また、運動能力が優れておらず、学生時代の苦い経験から、ほかの人とスポーツをすることに苦手を感じている方もいます。

しかし、生活習慣病になると、生きていくためにしてはいけないことがふえます。障がい以外で通院や投薬をしたり、命に関わるような「気を付けなくてはいけないこと」も守らなくてはいけなくなります。

適度な運動はそうした生活習慣病に苦しめられる日々から予防することができます。障がいがあるからこそ、しなくてはいけないことを増やさないように、運動していく必要があります。

ストレス解消・自己肯定感の向上

ストレス解消に「間食」をしている方もいるかもしれません。しかし、スイーツを食べた時の幸福感が持続するのは約20分であり、1時間経過するとさらにストレスや不安感が増すといわれています。

運動は約20分の運動で、その後12時間、幸福感が持続するという研究結果があります。

また運動をすると、脳への血流が上がり、交感神経が優位である時間が長くなるため、ポジティブになりやすいことがわかっています。軽い運動をおこなったときも、セロトニンやエンドルフィンという幸福ホルモンが分泌されます。

日本障害者スポーツ協会がおこなった調査でも、7割以上の方が運動で精神的な面にプラスの効果を感じたと回答しています。

社会参加の機会を得られる

スポーツや外での運動を通して仲良くなったり、同じ趣味をもつ仲間ができたりして、社会参加の機会が得られることは大きなメリットです。

また自分に合うスポーツが見つかって、大会などに参加すると、応援する人や対戦相手など、人々とさまざまな交流ができます。交流をふやすことで就労の機会を得られる場合もあります。

スポーツに力をいれている障害福祉施設をお探しの方はこちら

障がい者におすすめの運動法

「障害者のスポーツに関する意識調査」では回答率1位がウォーキングや散歩、2位が体操、3位が室内運動器具を用いた運動という結果でした。

散歩や体操のメリット、おすすめ時間や、おすすめ運動法についてふれていきます。

散歩

散歩は適度に続けられる運動であり、継続が苦手な方も続けやすい運動です。また季節のうつろいを感じたり、環境の変化を感じたりするなど、視覚的にも楽しめます。脳への刺激もあり、脳機能の発達を促すことがわかっています。

散歩のおすすめ時間は15分~30分です。セロトニンが出るのは健康な人で15分程度、メンタル疾患がある人や睡眠に問題がある人は30分程度の散歩が必要です。

ただし30分を超えると、セロトニン神経が疲れて逆効果になるので、30分程度の散歩をおこないましょう。

ヨガ・体操

ヨガや体操を継続しておこなうことで、体をほぐして疲れをとったり、体幹を鍛えたり、体の歪みを整えたりできます。リラックスをして自律神経を整えることもできるので、心身ともに良い影響をあたえる運動です。

東京都障害者スポーツ協会ポータルサイトには、自宅で簡単にできる体操も紹介されているので、ぜひ取り入れてみてください。

https://tsad-portal.com/movie-exercise/

ゆるスポーツ

https://yurusports.com/

一般社団法人世界ゆるスポーツ協会が提供している「ゆるスポーツ」。年齢や性別、運動能力、障がいに関わらず、だれでも楽しめるスポーツです。多くの人がよく知るスポーツや運動に、独自のやさしいルールを追加して、ハンデなく楽しめるようにしています。

以下に競技内容の一部をご紹介します。このほかにも皆と遊べる競技がありますので、ゆるスポーツHPをチェックしてみてください!

★100cm走100cm(1m)の距離を一番遅く走った人が勝ちというルール。しっかり片足を上げてゆっくり動かないといけないので体幹が鍛えられます。スピードよりも集中力や体幹バランス重視の競技です。★コツコツ!点字ブロックリレープレイヤーはアイマスクをして白杖をもち、2種類の点字ブロックの意味を探り当てながら進みます。二つのチームの合計タイムを競い、早い方が勝利します。★イモムシラグビー下半身にイモムシ型のウェアを着用して、下半身を引きずるようにおこなうラグビーです。動きはほふく前進か、転がるか。下半身に障がいを抱える方も一緒に楽しめます。

スポーツに力をいれている障害福祉施設をお探しの方はこちら

障がい者の運動をサポートする施設でできること

障がい者専用や、障がい者優先で運動できる施設は全国に141か所あります。

参考

障害者専用・優先スポーツ施設に関する研究2018(抜粋版) ~全国141の障害者スポーツセンターなどを発表~ - 調査・研究 - 笹川スポーツ財団

一般のスポーツセンターと同じように、室内運動器具で運動できたり、貸出の道具をつかってスポーツができたりします。

そのほか障がい者のための運動施設でできることを、東京都障害者総合スポーツセンターを例にご紹介します。

健康スポーツ相談

医師や理学療法士、管理栄養士、専門のスタッフが、体の動かし方や、運動内容と運動量、注意点などの相談に応じ、助言や支援をおこないます。

初めてスポーツセンターを利用される方、運動やスポーツを実施したい方向けの相談事業もあるので安心です。相談は予約制となっているので、事前に電話または受付で問い合わせましょう。

スポーツ教室

東京都障害者総合スポーツセンターでは、「スポーツ導入教室」「スポーツ教室」が開かれています。

スポーツ導入教室では同じように初めてスポーツセンターを利用される方、体を動かすことに不安がある方が参加されるので、まわりのレベルなどを気にせず、みんなと一緒にスポーツや運動を始められます。

スポーツ教室は卓球やテニス、車いすテニスや水泳など競技の入門から中級、上級コースがあります。もっと本格的なものでは、障がい者スポーツトレーナーが身体の使い方を基礎からサポートしてくれる教室も。大会の成績向上やスポーツ大会の出場を目指せます!

運動大会

ゴルフ大会や陸上大会など、競技ごとに初心者から上級者まで参加できる「運動大会」が開催されています。同じ障がいをもつ人同士、スポーツを通して交流ができます。

また大会は土日に開催されており、家族や地域の方とも交流できる場となっています。

まとめ

運動が障がい者にもたらす影響は、身体的、精神的、社会的にもプラスになります。外に出て運動をするのはむずかしい方は、家で実践できる運動を取り入れてみてください。

外で運動したい方、交流の場としてもスポーツを活用したい方は、ゆるスポーツや、障がい者向けのスポーツ施設などがあります。初めてで不安という方や体を動かすことに自信がない方も安心して取り組める内容です。また、同じ仲間が見つかるかもしれません。

スポーツや運動を積極的に始めてみましょう!

スポーツに力をいれている障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

障害者のスポーツ | 吉備高原医療リハビリテーションセンター

運動がメンタルヘルスに与える影響 | 医療法人社団 平成医会

精神科医が「絶対にやるべきだ」と断言する朝のベスト習慣 | ストレスフリー超大全 | ダイヤモンド・オンライン

障がい者の8割が「運動の必要性」を実感、一方で「日常的に運動している」障がい者はわずか4割|株式会社アニスピホールディングスのプレスリリース

仕事をやめたくない!障がい者が仕事を続けるための対策は?

仕事をやめたくない!障がい者が仕事を続けるための対策は?

大変な就職活動を終えて、やっと仕事を始められたと思ったら、予想とは違った仕事内容、会社の雰囲気。障がいが原因で仕事ができなくなってしまうことも。本当はずっと同じところで働きたいのに、やめてしまうことが多くあるでしょう。仕事をやめたくないと悩む障がい者の方へ、仕事を続けるための対策をご紹介します。

障がい者が仕事をやめる理由は?

出典:厚生労働省職業安定局 障害者雇用の現状等 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000178930.pdf

以上の資料は知的障がい者以外のデータになりますが、障害者が仕事をやめてしまう理由として、

①職場の雰囲気・人間関係②賃金、労働条件に不満③仕事内容が合わない

以上が最も多くあげられています。

就職活動中と入社後でイメージの差が大きいことがひとつの要因でしょう。

また精神障害のある方は体調管理がむずかしく、毎日決まった時間に仕事をすることがむずかしく、仕事をやめてしまう方もいます。

仕事をやめないためにおこなうべきこと

障がい者が仕事を続けるためには、入社前と入社後に気を付けることがあります。

体調や障がいの特徴の把握

仕事以外のつながりをもつ

合理的配慮を申請する

体調や障がいの特徴の把握

自分がどの場面で体調を崩すのか、どのような場面を苦手とし、どういった作業を得意としているのかをしっかり把握する必要があります。

オープン就労で申し込む場合は、面接で、どのような症状があり、どういう対策があれば仕事をしやすくなるのかを説明すると良いでしょう。

自分ではわからないこともあるので、支援者やかかりつけ医などにも相談し、自分の得意な点、苦手な点、どのような環境であれば克服できるかを把握し、紙などにメモしておきましょう。

仕事以外のつながりをもつ

仕事以外のつながりをもつことは、とても大切です。公的機関や医療機関、友人、サークルなど居場所をつくりましょう。仕事をしている職場だと、普段の仕事や人間関係のストレスを発散することができず、不満をため込んで体調を崩してしまうおそれがあるからです。

仕事以外のつながりをもち、上手に仕事のストレスを発散しましょう。

合理的配慮を申請する

合理的配慮とは、障害者が社会生活を送るときの困りごとなどを取り除くための配慮を指します。障害者が仕事をするなかで、障害があるために困っていることなどを企業に相談し、企業はそれに応える努力をするというものです。

合理的配慮は「障害者差別禁止法」や「障害者雇用促進法」で決められており、これから民間企業の合理的配慮の義務化もすすむこととなっています。

合理的配慮を求めるときは以下のことをメモしましょう。

・仕事上の困りごと・自己対処法(自分でどのように解決できるか)・配慮が必要かどうか・どのような配慮が必要か

以上を、オープン就労で就職活動をするときに面接で伝えましょう。障害者雇用に慣れていない企業だと、障害について聞かれない可能性もあるので、その場合は「合理的配慮についてですが…」と自分から申し出るようにしましょう。

障害者雇用で働いていたり、障害を企業にオープンにして働いている場合は、社内の相談先(直属の上司や人事など)に相談します。

なお、すべての要求が通るわけではありません。「負担が重すぎない程度に合理的配慮をおこなうこと」と規定されているので、その負担がどの程度のものなのか、企業の担当者と話し合い、要望のかなえられる範囲を相談することもあります。

支援機関を利用する

就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護などを利用し、一般企業に就職をした場合は「就労定着支援」という障害福祉サービスを利用することができます。

就労定着支援は、担当者が月1回以上の相談に応じてくれたり、生活や体調管理への助言、仕事上の課題解決に向けて支援をおこないます。利用期間は最大で3年6か月と決まっています。就労定着支援を利用した障害者の多くが、勤労年数を伸ばしています。

そのほか、就労定着支援をおこなう機関として、

・地域障害者職業センター

・障害者就業・生活支援センター

などがあります。

こちらでも障害者が職場に適応するための助言や指導、障害者が職業生活で自立ができるようにサポートをおこなっています。

このような支援機関も活用して、長く働いていけるようにしましょう。

就労定着支援サービスをお探しの方はこちら

まとめ

仕事を続けていくためには、自身の症状の把握、企業にたいしてどのような配慮をしてもらえるかを知ること、申請すること、仕事以外のつながりをつくることなどが大切です。

入社前の準備を徹底し、入社後は支援機関の援助を受けながら、勤労年数を伸ばしていきましょう。

参考

障害を持ちながら長く働くには?就労定着支援の現場からのアドバイス | 障害者転職・就職のDIエージェント|求人選びから面接対策、在宅ワーク支援も徹底サポート。充実の情報サイト

精神障害者が働き続けるためには?当事者・企業の視点から - 記事 | NHK ハートネット

精神障害者が仕事を継続させるのが難しいと言われる原因と解決法 | atGPしごとLABO

障害者の離職状況、離職を防ぐためには? | 株式会社FVP - 障害者雇用支援サービスサイト

障がい者枠の収入で自立した生活を送れる?障がい者枠の給与・待遇・支援制度

障がい者枠の収入で自立した生活を送れる?障がい者枠の給与・待遇・支援制度

障がいをオープンにして障害者枠で就職活動をするか、一般枠で就職活動をするか、また障害者枠で就職した場合、一人暮らしなど自立した生活を送ることができるのかは気になるところ。障がい者枠での収入、給与、待遇や、障がい者枠をえらんだ場合でも一人暮らしができるような支援・制度をご紹介します。

障がい者枠の給与・待遇

一定の障がいがある方が応募できる障がい者枠と、一般の方と同じ条件で応募する必要がある一般枠。障がい者枠の方が障がいに配慮してもらいやすいというメリットはありますが、一般枠より障害者枠の方が給与が低い傾向があります。

厚生労働省が公表した「平成30年度障害者雇用実態調査結果」によると、以下のような結果がわかっています。

非正規社員の割合が高い

障がい者の方の雇用形態をみると、身体障がい者は52.5%、知的障がい者は19.8%、精神障がい者は25.5%、発達障がい者は22.7%が「正社員」で働いているという結果が出ています。つまり知的・精神・発達障がい者は約8割が「非正規」で働いているという状況です。

平均の給与は12万円程度

身体障碍者の平均月収は21万5千円と、一般の方と同じぐらいに給与がありますが、知的障がい者は11万7千円、精神障がい者は12万5千円、発達障がい者は12万7千円となっています。

身体障がい者よりも平均の給与が下がってしまう理由は、障がいの症状によるものだと考えられます。

勤務時間を見ると、週30時間以上働いている方は身体障碍者が約8割であり、知的・精神・発達障がい者は約5割です。

障がいの特性や、体調が不安定であるため、知的・精神・発達障がい者の方は長時間の労働は厳しく、同時に給与が下がってしまいます。

近くの障害福祉施設をお探しの方はこちら

障がい者枠で働く障がい者は一人暮らしできるのか?

平均給与で10万円程度になるので、障がいの程度や体調次第では、もっと給与が低くなる可能性はあります。

一人暮らしに最低限必要な金額は月10万円といわれています。しかし、家賃は給与の3分の1にしないと食費や光熱費などの負担が大きくなるので、10万円の場合は約3万円の賃貸を探さなくてはいけません。地方では見つかる可能性はありますが、東京など土地が高い地域ではむずかしいでしょう。

項目別・生活費の平均

総務省がおこなった家計調査(2021年7~9月)によると、単身者(一人暮らし)の項目別・生活費の平均は以下のようになっています。

平均

食費

37,352円

光熱費

9,682円

通信費

6,443円

雑費

14,790円

交際費

12,669円

総支出

146,845円

食費は毎日自炊できれば抑えることはできますが、体調の悪化で料理ができない日が続き、宅配や外食が多くなると、大きな負担になってしまいます。

通信費は「格安SIM」がありますので、出費を抑えられる項目です。

雑費には、日用品や美容代などが含まれます。病院に通うのに車や公共交通機関を使う場合は交通費もかかるでしょう。

10万円程度の収入だと、多くの人が送るような生活はできず、どこかの項目を節約していく必要があります。

自立した生活を送りたい方への支援・制度

障がい者枠で働き、一人暮らしの金銭面の不安をなくしたい方は以下の支援を受けられます。

それぞれ条件や注意点がありますので、よく確認しましょう。

障害年金

障害基礎年金は以下の要件を満たしていれば、働いている方にも支給されます。

①障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。・国民年金加入期間・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間②障がいの状態が、障がい認定日(障がい認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障がい等級表に定める1級または2級に該当していること。③初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金の年金額(2021年4月以降)は、

1級 976,125円

2級 780,900円

となっています。

1級であれば月81,343円、2級は月65,075円が給付されます。

厚生年金保険へ加入中に初診日(障がいで初めて医師の診療を受けた日)がある場合は、「障害基礎年金」に加えて、「障害厚生年金」も受けることができます。ただし、等級しだいでは片方のみ支給される場合があります。また障害厚生年金は平均収入や厚生年金保険に加入していた期間によって金額が決まるので、人によって年金額が変わります。

障害者控除

所得税法以上の障がいをもっていると認められた場合、障害者控除を受けることができます。障害者控除とは、所得税や住民税の納税額をへらせる制度です。

さらに重度の障がいがあると認められると、より納税額をへらすことができる「特別障害者控除」を受けることができます。

生活保護

働けなくなったら生活保護だと考えられる方が多いと思いますが、生活保護は就労している場合でも受け取ることができます。

その就労収入や資産が、厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合は、基準から収入を差し引いた差額を「生活保護費」として支給されます。

特別障害者手当

精神や身体に重度の障がいがあり、常に介護を必要とする方に支給される手当金です。支給月額は令和2年4月以降、27,350円となっています。

副業をするという手も

外出する手間をかけたくない方や、外での人間関係が不安な方もできる副業があります。以下の記事でご紹介しているので、ぜひご覧ください。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%81%A7%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%9F%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99/

まとめ

障がい者枠の収入では一人暮らしなど自立した生活を送るのは厳しいです。金銭面の不安はあり、生活費を一部節約していかないといけないでしょう。障害年金や控除などを受けることや、副業で副収入を得ることなども考えて、障害者枠で働くことをえらびましょう。

近くの障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

令和3年度(2021年度)の障害年金の金額 - NPO法人 障害年金支援ネットワーク

障がい者雇用の給与は低い?年収のリアルと解決方法 – せんとなび

障害者枠の収入では生活できない?デメリットのリアルや解決策も紹介 | 障害者転職・就職のDIエージェント|求人選びから面接対策、在宅ワーク支援も徹底サポート。充実の情報サイト

障がい者雇用で副業はできる?障がい者におすすめの副業は?

障がい者雇用で副業はできる?障がい者におすすめの副業は?

障がい者雇用で働いており、もっと収入を求めている方や、障がいが理由で障害年金などの支援を受けられない方は、「副業」をするのも一つの手です。

障がい者雇用で副業はできるのか、障がい者におすすめの副業をご紹介します。

障がい者雇用で副業はできるのか?

「障がい者雇用だから副業禁止」というルールはありません。

会社の就業規則に「副業禁止」と書かれていれば、その会社に勤める方は「副業禁止」です。

就業規則に「副業禁止」とある会社で副業をした場合、副業が理由で本業を失うおそれがあります。また副業は税金の申告上、会社にバレます。年20万円以下でも収入に変化があった場合、所得税の申告はしなくても住民税の申告が必要になります。住民税が変わることは会社に通知されます。

なので副業をするには、副業禁止の会社から「副業可」となっている会社に転職することをおすすめします。

体調に負担をあたえないかどうか

「副業可」となっている会社でも、副業が忙しかったり体力を削られたり、ストレスを感じたりするものであると、本業をしっかりやり遂げられなくなる可能性があります。

本業あっての副業です。とくに精神的な障がいがある方は、体調が不安定になりやすいです。本業、副業どちらもして激しく体調を崩し、どちらもやめてしまうおそれもあります。

障がい者をもっているからこそ、副業えらびに慎重にならないといけません。

障がい者におすすめの副業とは?

仕事をやめる理由で多いのが「人間関係」です。精神に障がいを抱えている方は人間関係のストレスを受けやすいと感じているのではないでしょうか。

そのため、おすすめなのは以下のような副業になります。

自分のペースで仕事ができる

趣味の延長線上で副業をする

在宅で仕事ができる

障がい者の方におすすめの副業を9つご紹介します。

ブログ収入

ブログ収入には、企業の商品やサービスについてPRする「ブログアフィリエイト」と、自分の好きなテーマの記事で広告料を稼ぐ方法の2つがあります。

ブログアフィリエイトとは、企業の商品やサービスについてPRして、ブログに記載したリンクから申し込みが入った場合、広告収入が得られる副業です。

自分の好きなテーマの記事で稼ぐ方法は、自分のブログに広告を載せ、記事を見た人が広告をクリックした回数で広告料がもらえます。

ブログの開設からブログの執筆、すべて家で一人でできるので、マイペースにおこなうことができます。

webライター

webライターは依頼者の要望通りに文章を作成する副業です。文章を書くのが得意または好きという方におすすめです。

最初は文字単価1円以下の仕事が多いので、時給にすると500円以下になることもあります。しかし、記事の構成・執筆が早ければどんどん時給を上げることができます。

さらに、経験などで文章の価値が上がれば、1文字1円から2円、3円に上がる方もいます。1文字3円であれば1000文字書いて3000円です。1時間で終わらせられれば、時給3000円にもなります。納期はありますが、時間は自分で決められるので、マイペースに黙々と副業できます。

データ入力・文字おこし

webライターとは違って、データ入力や文字おこしはすでに文章が決まっているものを入力していくものです。文字おこしは、人が話している映像や録音から、その音声を文章にしていく仕事です。音声をそのまま文章にする仕事と、「あの」「えっと」といった余計な音声はなくし、必要な箇所を文章にする仕事があります。

タイピングが早い人であれば、高時給で働くことができるでしょう。

アンケートモニター

アンケートモニター募集サイトに掲載されているアンケートに答えることで、お金やポイントをもらえる副業です。1回答2~5円と単価が低いことが多いですが、数分で終わるので少しの休憩中、待ち時間などスキマ時間をつかっておこなうことができます。

なかには商品の体験モニターや、商品についてZoom等で直接インタビューといった案件もあり、こちらは1回数千円の報酬が得られます。ただし応募者が多いので抽選になり、外れることも多いです。

スキマ時間に稼ぐ、毎月のお小遣い程度にお金がほしい場合はアンケートモニターがおすすめです。

イラスト

イラストが得意な方は、イラストレーターとして副業を始めてみましょう。

クラウドサービスなど、仕事を依頼したい人と仕事を請け負いたい人をマッチングさせるネットサービスをつかって、自身のイラストをPRします。またはラインスタンプを作ったり、フリーイラスト素材を公開するwebサイトを作り、広告収入で収入を得る方法があります。

PRには自身の作品を公開するポートフォリオを作ったり、ある程度、個人や企業への営業は必要になります。

ラインスタンプやサイト運営は宣伝は必要になりますが、営業らしい営業ではないので対人関係が苦手だという方はコチラの方が合っているでしょう。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E8%80%85%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81%E5%8C%96%E3%81%8C%E6%B5%81%E8%A1%8C%E3%82%8B%E2%80%A6%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%84%E5%95%86%E5%93%81%E5%8C%96%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F

動画編集

動画編集は、もとになる映像をもらって、映像を切り取ったり繋げたり、字幕やアニメーションを入れたりする仕事です。

映像関係が好きな方は動画編集スキルをクラウドサービスで売ってみましょう。

映像は好きだけれど動画編集はやったことがないという方。動画編集は初心者や障がい者の方も始めやすいスキルです。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e3%82%82%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%81%a8%e3%81%8a/

ポスティング

体を動かすのが好きな方にはポスティングがおすすめです。地図を見ながら、配布物を区域内の家やマンションのポストに入れていく仕事です。最初に配布物をもらうときに雇い先と話をすることは必要ですが、ポスティングをしているあいだは一人でおこなえます。対面して配布物をわたす必要はありません。

清掃業

清掃業も黙々とできる仕事です。一人またはチームでおこなうこともありますが、接客などのように話す必要がないので、コミュニケーションが苦手な方も働くことができます。さらに短時間制なことが多く、少しの時間で副業することができます。

配送業

地図を見たりマップを設定したり、道を覚えたりするスキルが必要ですが、配送中は一人で黙々とおこなうことができます。配送先で軽く家主とやりとりをすることはありますが、「○○会社です。お届け物があります」といったように、相手とのやりとりが決まっているので数をこなせば慣れていくでしょう。

ただし体力を使う仕事なので、体を動かすことが好きな方におすすめです。

まとめ

障がい者雇用の収入では生活が苦しい方は副業をおすすめします。ただ副業禁止と就業規則に書かれている会社では副業をしないこと、自身の体力や障がいの特性を身ながら副業をえらぶことに注意しましょう。

近くの障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

【実践】障がい者の僕が推薦する11の副業の紹介と『その先』

【精神・発達障害】在宅勤務でアルバイトや副業をする方法4つ | 障害を持つ方向け就職支援〜Salad〜|就労移行支援事業所の検索

障がい者こそ副業しよう!月3万円の副収入ゲットの方法を伝授!【おすすめはWebライター】 - 障がい者ワークナビ

eスポーツは収入になる?eスポーツの稼ぎ方やプロプレイヤーへのなり方

eスポーツは収入になる?eスポーツの稼ぎ方やプロプレイヤーへのなり方

好きなことを仕事にしたい。ハマっているゲームが収入になるといいと思う方は多いでしょう。近年注目を集めているeスポーツ。eスポーツは収入になるのか、eスポーツで収入を得る方法、eスポーツプロプレイヤーへのなり方を、これからeスポーツを始めようとしている障がい者の方へ解説します。

eスポーツで稼げる仕組み

eスポーツプロプレイヤーの平均年収は400万円程度だといわれています。けれど、稼げる方と稼げていない方の差は激しく、数千万円稼げている人から、あくまで副業として数万円稼ぐという方がいるなど、さまざまです。

eスポーツで収入を得るには、まずスキルを上げて、ゲームで実力者だと有名になる必要があります。それを前提として、5つの方法があります。

eスポーツ大会で賞金を得る

ゲーミングチームに所属して固定の給料をもらう

ゲーム実況など動画配信で広告料をもらう

イベントやメディア出演でギャラをもらう

ゲームトレーナーとして指導料をもらう

eスポーツ大会で賞金を得る

eスポーツ大会の賞金は数十万円から数億円と規模によって幅広くあります。過去には「荒野行動」の大会で賞金総額2500万円が出されました。モンスターストライクでは賞金総額1万超え。

世界大会になると、賞金総額が数十億にもなります。日本ではあまり有名ではありませんが、Dota2というゲームの大会では賞金30億円以上が贈られました。

(世界大会といってもオンラインでおこなうので、日本にいても参加することが可能です。)

ただチームで参加するため、ひとりですべての賞金がもらえるわけではありません。それでも一人数千から数億稼ぐチャンスがあります。

ゲーミングチームに所属して固定の給料をもらう

eスポーツプレイヤーとして実力が認められ、有名になってくると、プロプレイヤーチームから声をかけられることがあります。

そのなかには毎月固定給をプレイヤーに出すチームもあるので、そういったチームに所属すれば、ゲームをしながら毎月、安定した給料をもらうことができます。

ゲーム実況など動画配信で広告料を得る

プロプレイヤーとまではいかなくても、ある程度、操作ができれば、Youtubeなど動画配信サイトでゲーム実況を投稿して広告料を得る方法もあります。

生放送で配信すると、スーパーチャットと呼ばれる機能があるので、視聴者から直接寄付を得られることも。けれど、ただゲームをしているところを配信するだけでは視聴者から評価を得られません。自分でゲームを面白く実況するか、実況役をほかの方に任せる必要があるでしょう。

人気の配信者になれば、月100万円以上稼ぐことができるようになります。

イベントやメディア出演のギャラ

eスポーツプロプレイヤーとして有名になると、TVや雑誌、ネット記事から取材の依頼が来て、出演料・取材料を得ることができます。

今eスポーツはどんどん注目度が上がっており、これからメディア出演依頼は増える可能性があります。さらに出演することによって、ますます有名になるとフォロワー数がふえたり、動画を見る人がふえたりするなど、広告料も上がります!

ゲームトレーナーとして指導料を得る

近年ではeスポーツを専門に教える学校や、就労継続支援B型や就労移行支援事業所にeスポーツを取り入れているところがふえてきました。

eスポーツを本格的に学んで将来的に収入を得たいという方もふえてきており、指導者が求められています。

eスポーツプロプレイヤーとして有名になると、講師をしてほしいという依頼が来ることもあります。単発の仕事であったり、継続して依頼があったりするなどさまざまですが、指導料を得ることも可能です。

eスポーツで稼ぐまでのステップ

毎日ゲームをプレイしている人は何百万もいて、その多くがeスポーツで生活してきたいと考えています。しかし、実際に稼いでいる人は一握りです。ゲームのプレイ時間だけではなく、そのほか才能であったり、指導者などが必要になります。

これからeスポーツを本格的に学んでいきたいという方へ、eスポーツで稼ぐまでのステップをお知らせします。

機材をそろえる

賞金額が大きい世界大会ではコンピュータゲームが多く使用されています。コンピュータゲームの場合はそれぞれ機器のスペックによって操作性が変わってくるので、よりスペックが高い機器をそろえる必要があります。

ゲーミングPC、ゲーミングキーボードやゲーミングマウスなどがあります。

また身体に障害がある方もゲームをプレイできるように、サポートツールも販売されています。

参考記事

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e2%9c%96e%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86/

ゲームをえらぶ

eスポーツといっても、サッカーや野球など実際のスポーツゲームのほかに、多くの種類があります。ぷよぷよやストリートファイター、フォートナイト、荒野行動などもeスポーツです。

eスポーツになったゲームはたくさんありますので、自分の好きなもの・得意な操作からゲームをえらびましょう。

プロのeスポーツプレイヤーを目指すなら、大きな大会が開かれているゲーム、知名度の高いゲームをえらぶ必要があります。

・eフットボール・リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)・エーペックスレジェンズ(Apex Legends)・グランツーリスモ・ストリートファイターⅤ・シャドウバース・パズドラ・モンスト・ぷよぷよeスポーツ・ドータ2(Dota2) など

ゲームのスキルを上げる

ゲームのスキルを上げるために、独学か、または施設などを利用してトレーニングをするかえらびましょう。

自宅でトレーニングする場合は長時間のゲーム利用に気を付けてください。ずっと同じ体勢をとっていたことで、健康上の被害が出ています。休憩を挟みながら、トレーニングしましょう。

独学が不安な方は施設の利用がおすすめです。就労移行支援事業所や生活介護、就労継続支援B型施設などにeゲームをとりいれた事業所がふえてきています。

事業所であれば、自分で機器を用意する必要はなく、ある程度高いスペックの機器がそろっています。さらに、プロの講師に教わることができる事業所も。

eスポーツを専門的に学びたい方は「ONEGAME」がおすすめです。eスポーツ専門、就労継続支援B型事業所、ワンゲームでは、eスポーツに関連するカリキュラムのみ受けることができ、プロの講師からスキルを学べます。

チームをつくる

eスポーツ大会はほとんどがチーム戦になります。実力を身につけたら、一緒に戦うメンバーを募集しなければいけません。

オンライン上で出会った人たちとチームになったり、事業所や専門学校などに通うのであれば、事業所内でチームをつくる可能性があるかもしれません。

また大会で好成績を出していると、チームに入らないかと声をかけてもらえることもあります。

大会に出場して成績を残す

eスポーツ大会は予選を勝ち抜いて初めて大会に出場できるものと、予選や成績など関係なく出場できる大会もあります。日本では「JCG CHALLENGE」が有名です。

まずは規模が小さな大会から参加して好成績をおさめ、世界大会を目指しましょう。

世界大会の多くはアメリカでおこなわれます。オンラインなので、日本中どこでも参加は可能です。ただ、タイトルや案内が英語表記になるので、ある程度、英語スキルは必要になるでしょう。

スポンサーと契約する

大会の優勝者だけではなく、成績が上位にある選手も企業からスポンサー依頼が届きます。

スポンサーになるには大会の好成績と、知名度が重要になってきます。SNSなどでeスポーツのプレイヤーであることをアピールして、多くの企業に注目される工夫をしていくことも求められます。

まとめ

eスポーツはこれからますます発展し、大会の賞金金額が上がっていったり、稼げる方法もふえてくる可能性があり、夢のある職業です。プロまでの道のりは長く険しいものですが、好きなことを仕事にできるチャンス。eスポーツを指導者から教わって、トレーニングをしたい方は事業所の利用を検討しましょう。

eスポーツに特化した障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

eスポーツの大会の種類と参加する方法 - エレコム

eSportsでプロゲーマーになるには? 6つのステップと稼ぎ方

eスポーツの始め方は?3ステップに分けて解説【初心者向け】 | eスポーツをはじめよう!

eスポーツ大会で賞金はいくらもらえる? 気になるプロゲーマーの懐事情を探る | GAMEクロス

子どもにもアートを。障がい者アートの可能性は?自宅でまず何をしたらいい?事業所でおこなう創作活動は?

子どもにもアートを。障がい者アートの可能性は?自宅でまず何をしたらいい?事業所でおこなう創作活動は?

最近は障がい者アートが注目を集めており、ビジネス化や商品化がすすみ、多くの人の目に留まるようになりました。そんな障がい者アートには、セラピーや治療効果、子どもの将来の可能性を広げるなど、さまざまな力をもっています。

障がい者アートの可能性や、自宅でお子さんとアートを楽しむ方法、児童発達支援施設の創作活動をご紹介します。

障がい者アートの可能性

障がい者アートは将来、お子さんの仕事になるわけではなく、生涯の趣味になったり、セラピーや治療効果になったりと、多くの可能性を秘めています。

セラピー効果

自閉スペクトラム障がいの困難を助ける

将来の可能性が広がる

生涯の趣味になる

セラピー効果

絵を描くことやものをつくることは、セラピー効果をもたらすと考えられています。

あまり言葉で要求を伝えることがむずかしいお子さんは、絵やものづくりでは自由に自分を表現することができます。もやもやとした気持ちやストレスを表現して発散し、癒されることができます。

自閉スペクトラム障がいの困難を助ける

自閉スペクトラム障がいの困難は、

・感覚過敏や鈍麻など感覚が整っていない

・コミュニケーションや自分を表現することがむずかしい

などがあります。

アートには絵だけではなく、紙粘土なども含まれるので、感触やにおいなど、体全体の感覚をつかって創作できるので、脳を刺激し、感覚が整っていないことの困難をやわらげられます。

またアートは自分を自由に表現できるので、自閉症スペクトラム障がいのお子さんが抱えやすい、自己表現ができないことの悩みを解決に向かわせてくれます。

将来の可能性が広がる

障がい者アートは注目されており、ビジネス化されると、「好きなことを仕事にできる」可能性が広がります。

企業と共同しなくても、今では障がい者がアートを販売するために展示をしたwebサイトもあります。または自身でホームページをつくり、自分がつくったアートをPRすることも可能です。

生涯の趣味になる

アーティストになることは、だれでも大変なことです。しかし、アートが仕事にならなくても、好きなことをどんどん極めることや、趣味は人生に大きな影響をあたえます。

ストレス発散になったり、趣味を通して仲間ができたりするので、生涯の趣味を見つけるという意味でも、アートを始めることには価値があります。

アートを始めるには?自宅ではまず何からすればいい?

障がいのあるお子さんに、アートに興味をもってもらいたい。好きなことを創作してもらいたい場合、まずは何から始めればいいのかを見ていきましょう。

好きなものから始めよう

アートは

・絵

・紙粘土

・ボーリングアート

・スクラッチアート

などたくさんの種類があります。

お子さんがもともと好きなものや、興味をもったものから始めましょう。

絵を描くといっても、いろいろな描き方があります。好きなキャラクターを描いてみたり、家具に絵を描いてDIYをしたり、限りなく大きなサイズの紙に自由に描かせるというのも楽しいですよ。

児童発達支援事業所でおこなわれている創作活動

アートなど創作活動は脳の発達によいといわれており、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスにも取り入れられています。群馬県にある児童発達支援chouchouでおこなっている創作活動を一部ご紹介します。

描画

線・点つなぎ

マグネットモザイク

小麦粘土

描画

まずえんぴつやクレヨンなど道具の使い方から教えます。テーマを決めて絵を描いてもらったり、自由に絵を描いたり、色を塗ってもらったりします。

また丸や三角など図形や、図形の数を指定して、絵を描いてもらうことで、より発想力を高めていきます。

線・点つなぎ

線・点つなぎは、「点と点を線で結ぶこと」です。先生が点と点を描き、お子様に自由に点と点を線でつないでもらいます。線・点つなぎは集中力を高め、指の感覚を整えたり、点と点を認識することを学べる活動なので、これから創作をおこなうときにも役立つ活動です。

マグネットモザイク

色や形がちがうマグネットをつかって、好きなかたちにくっつけたり、先生が指定するマグネットをくっつけてもらう活動です。

「マグネットで動物の形をつくってください」というように、お子様の自由な発想力に任せるので、想像力や感性を育てることができます。

小麦粘土

小麦粘土は小麦から粘土をつくり、動物や乗り物などを自由につくる活動です。

まず小麦粉が粘土になる過程を見せて、「小麦粉は粘土になること」から教えます。好きな色の絵具を混ぜたりして、自由につくらせます。

小麦粘土は普通の粘土とは感触がちがうので、新しい感触を楽しんでもらったり、お子様の発想力や想像力を生かすことができます。

近くの児童発達支援事業所をお探しの方はこちら

まとめ

障がい者アートには、アートセラピー、仕事の可能性をふやすこと、趣味を見つけることなど、多くのメリットがあります。お子さんにもアートにふれることはとても大切です。

児童発達支援事業所で創作活動を学んだり、自宅でお子さんの好きなことから始めて、どんどん発想力や想像力を伸ばしましょう。

参考

アートセラピーを自閉症スペクトラム障害の子供達の治療として使うことの可能性について

アートセラピーとは | クエスト総合研究所

【子供と一緒に】家でできる!楽しい簡単アート16選【100均で揃うものも!】 | Haru Atelier

障がい者が加入できる保険は?国の障がい者医療支援は?

障がい者が加入できる保険は?国の障がい者医療支援は?

障がいがあるために保険に入れず、医療的な保障に不安を抱えている方がいます。また、医療保険に加入するかどうか、悩まれている方もいるでしょう。

最近では障がい者専用の保険がつくられたり、新たながん保険も誕生しています。それと同じく、障がい者への国の医療保障も充実してきています。

国の医療保障制度や、障がい者向けの保険はどのようなものがあるかを解説します。

障がい者が加入できる保険は?

保険には「告知義務」があり、現在の健康状態を問われます。一般的な保険は告知事項が多く設定されており、障がいを理由に保険に入れなかったという方が多くいます。

しかし、どんどん障がいをもつ方も保険に入れるようにする動きが高まっており、以下のような保険だと、障がいの種類や程度にもよりますが、加入できます。

告知事項の基準がやさしい「引受基準緩和型保険」

告知なしで加入できる「無選択保険」

それぞれの障がい専用の保険

最近では身体、知的、精神など障がいの種類に合わせてつくられた保険があります。

引受基準緩和型保険は、告知事項が少ないけれど保障はある程度は充実していることがメリットです。しかし、一般的な保険とくらべて、保険料が高くなっているので、必要であるか、求めている保障内容か、よく検討してえらびましょう。

告知事項の基準がやさしい保険や、障がい専用の保険を一部ご紹介します。

コープ共済「たすけあい」

https://coopkyosai.coop/

手頃な掛け金で充実した保障が得られるコープ共済。コープ共済の「J1900円コース」と「V1000円コース」は加入条件がゆるくなっています。

1・現在、入院中ですか?2・現在、医師から「今後1年以内の入院または手術」をすすめられていますか?

以上2点に「いいえ」と回答できれば、加入することができます。

「J1900円コース」は0~19歳までのお子様が加入できるコースです。病気やケガでの入院の1日目から360日分、日額5000円を給付されます。ケガ通院、手術や長期入院、死亡など幅広く保障を受けられるコースです。19歳になると、自動的に「V1000円コース」に移行され、65歳の満期日まで保障を受けられます。

「V1000円コース」は0~64歳の方が加入できるコースです。病気やケガの入院では1日目から184日分まで日額2000円給付されます。こちらも幅広く保障しており、「住宅災害」にも保障が付きます。

ぜんち共済

https://www.z-kyosai.com/

障がいのある方専門の保険会社「ぜんち共済」は、知的障がい、発達障がい、ダウン症、てんかんなどに当てはまる方が加入できる保険を提供しています。

「ぜんちのあんしん保険」は、満5歳~74歳までの方が加入できます。

加入対象者は、知的障がい、発達障がい、ダウン症、てんかんに当てはまる方やその親族です。

保険料は一番手頃なもので、1300円。

さらに精神障がいなどで心配されるトラブルにも対応しているところが大きなメリットです。日常生活で他人にけがをさせたり物を壊してしまい、賠償責任を負ったときに保障される「個人賠償責任補償が」が充実しています。国内5億円まで保険金の支払いが可能であり、さらに東京海上日動の示談交渉サービス付きです。

ミライロ保険

https://mirairo-id.jp/mirairo-hoken/

障がいのある方も加入しやすくした「がん保険」です。「充実補償プラン」と「一時金プラン」の二つがあります。充実補償プランは、がんの診断、入院、手術、通院まで手厚くサポートしています。

加入対象者は、デジタル障がい者手帳「ミライロID」をダウンロードしており、障がい者手帳を登録している方です。さらにミライロIDの利用者、利用者の配偶者、子ども、両親、兄弟、同居している6親等以内の血族または3親等以内の姻族が対象です。

加入条件はゆるくなっていますが、健康状態について答えなくてはいけない告知事項はあります。

近くの障害福祉施設をお探しの方はこちら

保険に入れなかった場合、国の医療支援は?

保険に入れなかった場合は、国の医療支援も十分に活用しましょう。健康保険証を使うと、医療費の自己負担額は3割になります。そのほか国の福祉制度を活用できるため、国の福祉と貯金で医療費がまかなえる可能性もあります。

障がい者医療費助成制度

各都道府県、市の自治体では、一定の要件を満たした障がい者に、医療費を助成する制度を設けています。

各自治体によりますが、手厚い助成をおこなっているところもあります。たとえば石川県金沢市では、障がい者医療費受給者証をもつ方が申請をすると、県内の病院の医療費が無料になります。

ただし対象者は手帳をもつすべての障がい者ではなく、一定の要件があります。

石川県金沢市では、対象者を以下のように決めています。

65歳未満 (1)身体障がい者手帳1〜3級の方 (2)療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成)

(3)精神障がい者保健福祉手帳1級の方 (4)知能指数(IQ)が35以下と判定された方65歳以上 (1) 身体障がい者手帳1〜3級の方 (2) 身体障がい者手帳4級の音声・言語機能の著しい障がいまたは4級の下肢機能障がいの一部の方 (3) 療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成) (4)精神障がい者健福祉手帳1級の方 (5) 知能指数(IQ)が35以下と判定された方

東京都や名古屋市でも、医療費を一部助成する制度があります。対象者はそれぞれの自治体によって異なるので、お住まいの自治体HPを調べてみましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障がいで長期的に繰り返し通院をしている障がい者の方の医療費の一部を国がまかなう制度です。。

所得に応じて自己負担額の上限を設定し、上限を超えてかかった医療費は国がまかなってくれます。低所得であり、住民税が課税されていない世帯は月5000円以下が上限になります。

高額療養費制度

医療費が月ごとの自己負担額を超えたとき、超えたぶんが国から払い戻される制度です。自己負担額は所得によって変わり、年収300~700万円程度の方の自己負担額は9万弱と決まっています。

そのため、医療費に200万円かかったとしても、実質的な支払いは9万円弱となります。

傷病手当金

病気やケガなど業務外の理由で仕事を4日以上休み、給与の支払いがない場合、最長1年6か月、直近1年の標準月給の約3分の2が支給される制度です。支給されるには「申請」が必要です。

まとめ

障がい者のための保険や、加入条件をゆるくした保険があるので、障がい者の方も保険に入りやすくなっています。自身の障がいの事や、将来設計をふまえて、保険の加入を検討しましょう。

近くの障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

障害を持っていますが、医療費の援助はありますか。

発達障害があっても保険は入れる?生命保険、学資保険、申込時に気をつけたいこと | LITALICOライフ

知的障害だと保険に入れない?知的障害でも入れる医療・生命保険を紹介!

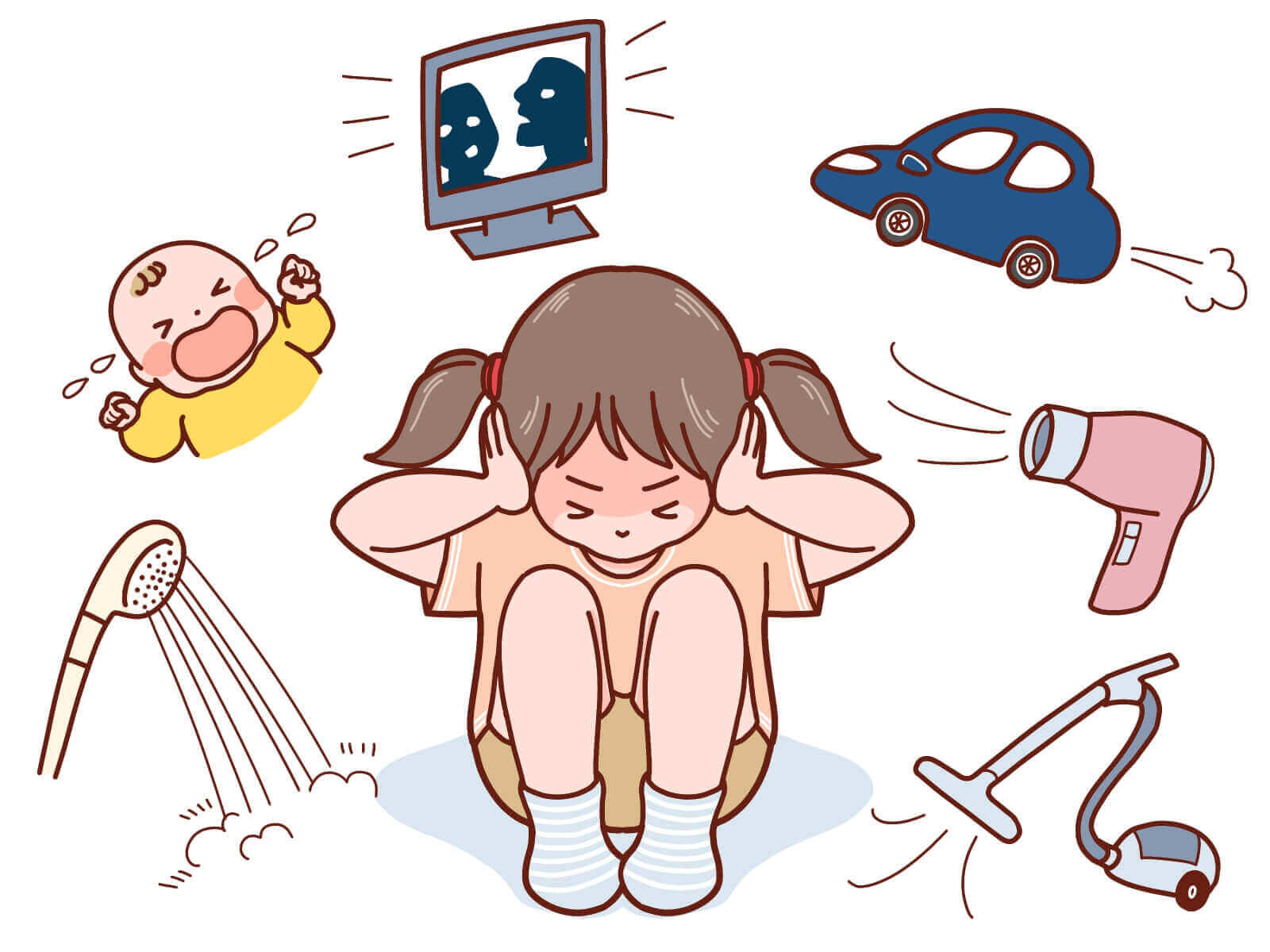

感覚過敏・感覚鈍麻が起こるメカニズムとは?対処法は?

感覚過敏・感覚鈍麻が起こるメカニズムとは?対処法は?

発達障がいやHSPなどによく見られる感覚過敏・感覚鈍麻。発達障害に感覚過敏が起こる原因は多くの研究者が解明しようと調査しています。

感覚過敏・感覚鈍麻の具体的な症状や、感覚過敏のメカニズムに関する研究、それぞれの感覚過敏への対処法をご紹介します。

感覚過敏・感覚鈍麻とは?

感覚過敏は人よりも視覚や嗅覚、触覚などの五感が鋭く、通常の人よりも刺激を受けやすい状態のことを指します。感覚鈍麻とは、逆に人よりも五感が鈍く、ケガをしても痛みを感じにくかったり、暑さや寒さを感じにくかったりすることです。

感覚過敏や感覚鈍麻はとくに発達障害のASD(自閉症スペクトラム)に多いといわれています。しかし、感覚に異常があるからといって、発達障害だというわけではありません。

感覚過敏・感覚鈍麻の具体的な症状

感覚に異常が起こるのは、視覚、嗅覚、聴覚、味覚、触覚など五感のほか、固有感覚や平衡感覚です。感覚鈍麻は触覚に起きることがよくあります。

視覚過敏

・白い紙がまぶしく感じる・日光が強すぎて裸眼で外を歩けない・目から入る情報が多いと混乱を起こす

嗅覚過敏

・あるニオイを極端に嫌う・嫌いなニオイを嗅ぐと体調が悪くなる・好きなニオイに執着する

聴覚過敏

・小さな音も大きく聞こえる・雑音と会話を聞き分けられず、すべての音が頭に入ってくる・予測しない音が鳴ると、不安になったりパニックを起こす

味覚過敏

・特定の味や食感を嫌う・特定のものばかり食べるため偏食・苦手な食べ物を食べると吐いてしまう

触覚過敏

・服のタグや縫い目が痛いと感じる・人から触られることが苦手・肌が濡れることを嫌う

感覚鈍麻

・痛覚が鈍く、大きなケガに気づかない・暑さや寒さに鈍いため夏でも長袖を着ていたりする・空腹感や疲労感を感じにくい

fa-arrow-circle-right固有感覚

固有感覚とは、筋肉の張りや関節の曲げ伸ばしを感じとる感覚です。固有感覚に過敏・鈍麻があると、筋肉にたいする刺激を求める「感覚探求」が生じるとされます。

・強く足踏みする

・体の一部を動かし続ける

・他人に激しくぶつかる

fa-arrow-circle-right平衡感覚

平衡感覚は体のバランスをとり、まっすぐ姿勢を保ち、前に歩いたりするために必要とされる感覚です。

平衡感覚に鈍麻があると、

・頭を振りながら走る

・ぐるぐる回る

・ブランコなどを非常に好む

平衡感覚過敏だと、傾くことなどに恐怖や不安を感じます。

・ブランコなど揺れる・回る遊具を怖がる

・頭や体が傾くことを避ける

発達障がい者向け障害福祉施設をお探しの方はこちら

発達障がいに感覚過敏・感覚鈍麻が起こる原因は?

なぜ感覚過敏や感覚鈍麻が発達障がいに起こるのか、はっきりとした原因は明らかになっていません。しかし、一つの可能性として、遺伝子や脳のどの機能に問題があり、感覚過敏や感覚鈍麻が起こるのかは明らかにされています。

脳漿に原因がある可能性

昭和大学の太田晴久准教授らによる研究で、ASDとADHD合わせて160名と健常者58名の「脳白質神経線維の走行」が調べられました。その結果、ASDとADHDの方は脳漿における「脳白質神経線維の走行」に障害があることが判明しました。(脳白質とは、脳の部位間をつなぐ役割をもち、発達障害の特性の要因なのではないかと注目されている部位です。)

また脳白質神経線維走行の障害が重いほど、感覚異常の症状が重いことがわかっています。なので、脳漿が感覚過敏・感覚鈍麻の原因と大きく関わっている可能性が指摘されています。

特定の遺伝子が原因

大阪大学たんぱく質研究所グループは共同研究をおこない、ある遺伝子に欠損があると、網膜や視覚機能に影響があることを明らかにしました。

ある遺伝子とは、発達障害に大きく関連しているといわれる「Cyfip2(CYFIP2)遺伝子」のことです。Cyfip2(CYFIP2)遺伝子を欠損させたマウスをつくり、分析したところ、このマウスの網膜と視覚機能に異常が発見されました。

この研究により、感覚異常の原因を調べるためには、脳だけではなく、網膜など感覚器も研究していく必要性が示されました。

感覚過敏・感覚鈍麻の対処法は?

遺伝子や脳機能により起こる感覚過敏や感覚鈍麻。感覚過敏や感覚鈍麻を自力で直したり、無理に慣れさせたりすることは困難です。嫌がるものを無理に食べさせたり、ふれさせたりして慣れさせるのではなく、感覚過敏の症状が軽減するように対処していくことが大切です。

五感の感覚過敏について対処法を見ていきましょう。

視覚過敏の対処法

テレビやスマートフォンの画面、日光などがまぶしいと感じる場合は、ブルーライトカットメガネやサングラスを活用しましょう。

蛍光灯を変えて、間接照明などで工夫することも良いです。

学校や職場などで日光や蛍光灯がよく当たる席にいて集中できない場合は、上司に相談をするなどして場所を移させてもらいましょう。

聴覚過敏の対処法

聴覚過敏の対処法は、耳栓やイヤーマフ(ヘッドホン)の活用が有効です。しかし、踏み切りの音や車が近づく音など、聞き逃してはいけない音もあるので、使用する場所に注意しましょう。

イヤーマフは数千円と手頃なものから購入できます。少し価格が高くなりますが、ある一定のノイズだけを遮断するイヤーマフもあります。

嗅覚過敏の対処法

もし、好きなニオイ、落ち着くニオイの物があれば持ち歩き、苦手なニオイがするところでは、好きなニオイを嗅いで落ち着かせましょう。

マスクなどをして外のニオイを軽減することも有効です。

味覚過敏の対処法

同じ料理でも調理法を変えたり、薄味にしたりして、食べられる場合があります。口直し用に飴やガムなど自分の好きなものをもっておくのも良いでしょう。

味覚過敏で食べないと周囲に誤解をあたえるおそれもあるので、苦手なものを食べないと決めた場合は、周囲の人には味覚過敏の説明をし、理解を求めましょう。

触覚過敏の対処法

自分が不快だと感じない素材のものを見つけて、身につけるようにします。タグが気になる場合は、タグの上から布シールを貼ることができる商品もあります。最近では触覚過敏の方のために縫い目やタグをできるだけ減らした服も開発されています。

人からさわられることが苦手な方は、周囲に感覚過敏のことを説明し、理解を求めましょう。

参考

感覚過敏課題型アパレルブランド「KANKAKU FACTORY」 | 感覚過敏研究所

まとめ

発達障害に起こりやすい感覚過敏や感覚鈍麻が起こるメカニズムは、脳や遺伝子などが大きく関わっていることがわかっています。このように、生まれつきである感覚異常を自力で治すことは非常に困難です。感覚異常を少しでも和らげるように対処していくことが大切です。まわりの方も無理をして慣れさせたりせず、当事者の要望に合わせて配慮しましょう。

発達障がい者向け障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

感覚過敏とは? どんな症状があるのか、日常生活や仕事をする際にできる対処法について紹介します | LITALICO仕事ナビ

偏食・味や臭いに敏感:困りごとのトリセツ(取扱説明書)|発達障害プロジェクト

発達障害の感覚過敏の原因は? 自閉スペクトラム症と注意欠如多動症で共通していた脳内結合の問題 - 大学プレスセンター

感覚過敏・鈍麻とは?発症のメカニズムとそれぞれの症状・配慮を紹介|スタジオそら|運動・言葉・社会性などの発達を促す療育

発達障害の関連遺伝子の欠損で網膜・視覚機能が変化―発達障害において感覚の過敏や鈍麻が生じるメカニズムの解明に貢献―

感覚特性とは?感覚過敏・鈍麻の症状は?|自閉症スペクトラム障害|発達に課題のあるお子さまのためのコラム

アニマルセラピーに注目が集まっている?アニマルセラピーの効果と導入する際の注意点

アニマルセラピーに注目が集まっている?アニマルセラピーの効果と導入する際の注意点

アニマルセラピーとは、犬や猫などの動物とのふれあいで精神的な治療をおこなうことです。最近ではアニマルセラピーに注目が集まり、福祉にアニマルセラピーを導入する施設がふえています。今注目を集めるアニマルセラピーにはどのような効果があるのか、海外のアニマルセラピーや、アニマルセラピーを施設に導入する際の注意点を解説します。

アニマルセラピーがもたらす効果は?

アニマルセラピーは心身ともに効果があることがわかっています。

世界各地で、犬を飼っている家庭の方が病院へ行く回数が少ないという調査結果が出ています。また血管疾患で死亡するリスクが減少することや、乳児が感染症や呼吸疾患にかかるリスクが減少したことが明らかになっています。

精神的な面でも、犬とふれあうことで精神面に大きな変化があったことも多数報告されています。

世界でも多く認められているアニマルセラピーの効果は以下の通りです。

ストレスを緩和する

リハビリ効果

コミュニケーションを促がす

自尊心や自立心を向上させる

発達障がいの症状が改善した事例もある

ストレスを緩和する

動物とふれあったり、しぐさを見たりすることで不安が和らいだり、ストレスがへったりします。この理由にはさまざまな学説がありますが、「太古の血」が関係しているのではないかと考えられています。

古代から人間は水場にいる鳥や小動物を見て、その場所に天敵がいないことを確認し、安心していました。その行動が遺伝子に組み込まれており、今も小動物などを見ると不安感が和らぐのかもしれません。

犬とふれあうことで、脳内物質に影響があることもわかっています。飼い主が犬とふれあった後、脳内物質の「オキシトシン」が上昇したことが研究結果に出ています。オキシトシンとは、哺乳類の母子関係や、夫婦間の絆の形成に関係しているといわれ、ストレスホルモンを抑制し、安らぎ、信頼関係、幸福感をあたえる別名「幸せホルモン」です。

リハビリ効果

動物にふれたい、かわいがりたいという明るい気持ちで動物を抱いたり、なでたり、動物に話しかけたり指示を出したりすることで、自然と体や口を動かすことができ、リハビリ効果が期待できます。

コミュニケーションを促がす

動物を同じようにかわいがったり、世話したりすることで、動物を通して、人とのコミュニケーションをふやすことができます。普段、雑談が苦手だという方も犬の話題では自然と話すことができます。

発達障がいの症状が軽減した実例もある

英ザ・ウィーク誌に公表された実験によると、実験参加者のADHDの子どもがドッグセラピーを受け、注意欠陥症状や社会性も改善されたことがわかっています。

ADHDの子どもの注意欠陥症状が改善した理由は、「生命愛」であると考えられています。生命愛とは、「生まれつき人間は動物や自然に注意を向ける性質が備わっている」とする学説です。

発達障がい者向け障害福祉施設をお探しの方はこちら

アニマルセラピーを福祉に導入する注意点は?

身体的、心理的、社会的さまざまな面に効果をもたらすアニマルセラピー。セラピードッグを管理している団体に施設に訪問をお願いする方法か、施設で動物を飼う方法があります。

今多くの福祉施設がアニマルセラピーを取り入れようとしています。しかし、生きものを扱うのは簡単なことばかりではありません。アニマルセラピーを導入する際の注意点を確認しましょう。

動物のケアをおこたらない

特別な訓練を受けたセラピードッグでも、不安やストレスを抱えることがあります。利用者さんが動物好きでも動物との付き合い方がわからず、犬が怒ってしまうようなことをしてしまう場合も。その際、噛みついたり引っかいたりする可能性があります。

セラピードッグのストレスケアもしっかりおこなう必要があるでしょう。

動物と利用者の関わり方に注意する

支援者が目を離しているあいだに、利用者がセラピーをおこなう動物を強く抱いたり、犬の口にキスをしようとした、という報告があります。

またセラピーをおこなう犬にドッグフードをあげようとしたら、別の利用者が割り込みドッグフードを奪い取ったという活動報告もあります。一歩間違えると、事故につながりかねないことです。利用者へ動物との関わり方を教えたり、事故が起こらないように注意しないといけません。

ペットロスへのメンタルケア

ペットロスとは、ペットが亡くなったことによる心理的ストレスで、うつ傾向になったり周囲的に攻撃的になったりする症状のことを指します。

ペットロスはとくに若い人や女性、家族関係があまり適切ではなかった方のほうが陥りやすいです。利用者と動物の結びつきが強いほど、動物が亡くなったときに利用者のメンタルケアが欠かせなくなります。

まとめ

心身ともに良い影響をもたらすアニマルセラピー。施設で動物を飼うことや、動物を福祉に取り入れる場合は、動物が生きものであることもしっかり認識して、利用者と動物のふれあいルールを決めましょう。

アニマルセラピーを受けられる障害福祉施設をお探しの方はこちら

参考

アニマルセラピーの現状と応用 吉 田 尚 子

アニマルセラピーとは|効果・適した動物・問題点などを紹介【介護のほんね】

アニマルセラピー - 独立行政法人国立病院機構 宇都宮病院

アニマルセラピーの効果とは?ストレス解消から認知症、うつ病改善まで│株式会社アニスピホールディングス

アビリンピック競技種目一覧(情報技術系)

アビリンピック競技種目一覧(情報技術系)

働く障がい者の就労スキルを競う大会、アビリンピック。今回はオフィスで活躍していることが多い、情報技術系の種目の内容と審査ポイントをご紹介します。

・DTP

・データベース

・ホームページ

・表計算

・パソコン操作

・パソコンデータ入力

DTP

DTPとは、書籍や新聞、広告などのデザインをパソコンで作成し、紙面に出力する作業のことです。

種目のDTPはあたえられた画像や文章素材をつかって、DTPでチラシやリーフレットなどをつくります。テーマは地方、全国など規模や、その年によって変わります。

全国アビリンピックのDTPの競技時間は3時間。まず選手たちは課題を理解し、それぞれ創造力を生かしてラフスケッチを描きます。そしてラフスケッチの通りにDTPシステムを操作し、文字の種類や色、画像を決め、デザインを仕上げます。

素材の生かし方やレイアウトの構成のし方で、選手のセンスや個性を競う競技です。さらに写真の解像度や印刷に適した設定など数多くの知識や、ソフトを操作する技術が求められます。

データベース

「データベース」は、マイクロソフトのひとつであるAccessを使って、データの更新や閲覧、検索、印刷などのプロセスを構築する種目です。

データベースは、ネットショッピングやインターネット上の地図、鉄道上の路線検索など、たくさんの場所で使われています。

競技の課題は毎年ちがい、受発注システムや現金出納簿システム、検索システムなどがあります。2020年の全国アビリンピックの競技課題は、「パラリンピック競技大会記録システムの操作メニューの作成」でした。

競技時間は3時間。競技の課題は2つあり、データベースの作成と、データベースの操作マニュアルの作成です。

システムの手順書にしたがって、メニューや操作ボタンなどを設定し、画面の設計をおこないます。システムの構造を理解するプログラミング知識と、利用者の使いやすさを意識することが求められます。

データベースの審査ポイント

データペースの審査では、5つの点を評価されます。

登録されているデータの有無

使われたAccessの機能

画面が見やすいこと

操作マニュアルがなくても、操作がしやすいこと

機能の高さ

情報技術系の就労スキルに力をいれている施設をお探しの方はこちらから

ホームページ

「ホームページ」は、あたえられた画像や文章素材でホームページを作成する種目です。

ホームページは、事前課題と、当日におこなう競技課題があります。事前課題では、「〇〇会社から、ホームページの作成を依頼された」と仮定して、要望通りのホームページをつくる必要があります。

たとえば2020年の全国アビリンピックの競技課題は、「あなたは、ある地方都市のホームページ制作会社に勤務しており、同じ地域にある観光農園からホームページの作成を依頼された、とする。」という架空の設定がされました。

競技課題は、この事前課題で作成したホームページを使用します。競技時間は3時間。事前課題のホームページに顧客の要望などが新しく伝えられるので、要望通りに編集することが求められます。

ホームページの審査ポイント

ホームページは、基礎力、技術力、提案力、アクセシビリティ、独創性、芸術性で審査されます。

課題の最低限の仕様を満たし、HTMLソースは他人に見られることを前提としている

課題の仕様を満たすために適切な技術が用いられている

要件を適切に理解している

障がいに関係なく誰でも使いやすいこと(音声読み取り機能など)

競技者独自のユニークさがあること

人をひきつけるようなデザイン

表計算

「表計算」は、マイクロソフトのひとつであるExcelの操作スキルを競う種目です。

Excelでおこなう課題は、「表の装飾・編集」「関数式による表の完成」「データ処理」「グラフ作成」です。

各課題は順番が指定されていませんので、選手は得意な課題から取り組めるようになっています。全国アビリンピックの競技時間は70分。短い時間のあいだに4つの課題をクリアしなくてはいけないので、効率よく正確な技術が求められる競技です。

情報技術系の就労スキルに力をいれている施設をお探しの方はこちらから

パソコン操作

「パソコン操作」は、視覚障がい者の方のみが参加できる種目です。

競技課題は、「マイクロソフトExcelでのデータ処理」と、「インターネット検索」の2つです。

Excelでのデータ処理では、実際に職場で表の作成を依頼されたと仮定し、必要な項目を埋めていきます。インターネット検索は、知識問題が出されるので、空欄に当てはまる言葉を検索して調べ、埋めていくという課題です。

文字を音声化する読み上げソフトや、画面を大きくするソフト、立体コピーを利用して取り組みます。

この競技の見どころは、視覚障がいを感じさせないような選手の速く正確な操作です。たとえばExcelは関数のヒントを見ることをできないので、関数を完璧に暗記しなければいけません。また視覚障がい者は一目ですべてのデータを知ることはできないので、パソコンを上手く操作して、素早くデータの把握をする必要があります。

パソコンデータ入力

「パソコンデータ入力」は知的障がい者の方が参加できる種目です。

競技課題は3つあります。ひとつの課題にあたえられる時間は20分~30分であることが多いです。

①アンケートはがき入力

紙のアンケートからデータをミスなく、どれほど数多く画面の入力フォームに入力できるかを競います。

②顧客伝票修正

伝票の内容と正確に入力されたデータを見比べて、入力ミスを直す早さと正確さを競います。

③帳簿等作成

Excelをつかって、ミスなく、正しい請求書を作成するスキルを競います。

パソコンデータの審査ポイント

パソコンデータは、以下のポイントを審査します。

入力されたアンケートの数

データを正確に素早く入力できているか

修正ルールを守り、正しく修正ができているか

入力のルールを守れているか(帳簿等作成)

作成したデータが正しく印刷されているか(帳簿等作成)

まとめ

・DTP

・データベース

・ホームページ

・表計算

・パソコン操作

・パソコンデータ入力

情報社会が進む現代、以上のスキルを身につけた多くの障がい者が活躍しています。日々努力し、自信をつけた選手の正確で素早いスキルに注目です。

また情報技術系スキルに自信がある方は、ぜひアビリンピック出場を考えてみてください。地方アビリンピックは、働く障がい者であれば、だれでも参加可能です。アビリンピックの内容、出場方法など、くわしくはこちらの記事をご覧ください。

https://www.minnanosyougai.com/article1/%e9%9a%9c%e3%81%8c%e3%81%84%e8%80%85%e3%81%ae%e5%b0%b1%e5%8a%b4%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%ab%e3%82%92%e7%ab%b6%e3%81%86%ef%bc%81%e3%82%a2%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a8/

情報技術系の就労スキルに力をいれている施設をお探しの方はこちらから

参考

アビリンピック過去問題|第37回全国(2017)データベース | 障がい者としごとマガジン

【第39回全国アビリンピック】110-データベース 競技課題A

技能競技種目のご紹介(動画)|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

第40回全国アビリンピック 111-ホームページ 競技課題B

アビリンピック過去問題|第37回全国(2017)ホームページ | 障がい者としごとマガジン