NewsNewsみんなの障がいニュース

みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、

コラム形式でわかりやすくお届けします。

障がい者雇用の短時間勤務を促進!20時間以上ルールはなくなる?

障がい者雇用の短時間勤務を促進!20時間以上ルールはなくなる?

フルタイムで働くのは体調を崩しやすい。障がい者雇用も短時間勤務がすすめば、働くことができるのに…。いま勤務時間で悩まれている方、「20時間以上ルール」はなくなるかもしれません。2022年6月に発表された新しい方針や、短時間勤務ができる場合の働き方について解説します!

20時間以上ルールとは?超短時間勤務は可能になる?

これまで障がい者雇用として認められる労働時間は、最低、週20時間以上とされていました。しかし、20時間以上を条件とした求人は少なく、多くの企業が週30時間以上勤務を条件に、障がい者雇用をおこなっています。30時間以上勤務する障がい者を雇うと、法定雇用率に大きく影響し、企業側のメリットになるためです。

週30時間以上の勤務だと、週5で1日6時間。週4で7.5時間。ほとんどフルタイムと変わらないですね。

雇用条件を「20時間以上勤務」に下げるために、事業に給付金なども出されるようになりましたが、まだまだ週30時間以上勤務しなければいけない求人が多く出ています。

週10時間~20時間未満の障がい者雇用も0.5人としてカウント

2022年6月、国が新しく掲げた方針により、20時間以上ルールはなくなります。

10時間以上~20時間未満で勤務する障がい者も、障がい者雇用として認められるようになります。

この方針では、10時間以上勤務する障がい者を一人雇うと、0.5人として算定されます。

ただし、

・体調が安定しにくいと認められた精神障がい者

・重度身体障がい者

・重度知的障がい者

以上が対象です。障がい者本人が望んでいることが条件となります。

週10時間~勤務の場合

週2日 5時間週3日 3~4時間

週5日だと2時間勤務ができるのか、企業の仕事内容とも照らし合わせて考えると、むずかしいところがあるかもしれません。企業によっては、「1日〇時間以上勤務」という雇用条件が設けられるかもしれません。

けれど、週10時間以上勤務で働けるようになれば、フルタイム勤務が厳しい方や、就労系の福祉サービスを利用しながら働きたい方も就労のチャンスがふえます!

近くの就労系福祉サービスをお探しの方はこちら

超短時間勤務のメリット・デメリット

超短時間勤務が可能となると、働く側、雇用する側どちらにもメリット・デメリットがあります。この方針が出されるより前は、以下のようにメリット・デメリットがあると考えられていました。

メリット

デメリット

企業

・人手不足を解消できる

・残業が少なくなる

・無理に長時間の仕事をつくらなくていい

・フォローの時間をへらせる

・法定雇用率を満たせない

・決めたこと以上のお願いをできない

障がい者

・慣れない環境や仕事にもチャレンジしやすい

・体調や体力に合わせて働ける

・決められた仕事以外はしなくていい

・収入が少ない

・一定期間で仕事がなくなる可能性はある

企業側のデメリットがなくなるので、雇用促進につながります!

障がい者も慣れない環境にチャレンジしやすくなり、働く意思も高まりますね。

働きながら障がい福祉サービスを併用できる?

短時間勤務が可能になると、残りの時間をどのように使うかをえらぶことができますね。

残りの時間をつかって就労スキルをもっと高めたいと思う方や、以前通っていた就労移行支援や就労継続支援事業所を利用したいと思う方もいるかもしれません。

働きながら就労系の障がい福祉サービスは利用できるのでしょうか。

併用禁止のルールはない

就労移行支援事業所は会社に就職することを目的としたものなので、就労移行支援事業所は併用利用できないという情報が多く見られます。

しかし、併用禁止のルールはありません。さらに新たな方針では、「雇用と福祉の併用」を促進する目的もあります。

就労継続支援事業所や就労移行支援事業所に通いながら、空いた時間で福祉サービスを利用することは可能になります。

自治体や企業が認めれば可能

しかし、まだ自治体では雇用と福祉の併用を認めないところが多くあります。事業所や企業が許可しないかもしれません。「併用禁止」とも、「併用させなければいけない」とも法律で決まっていないので、サービスを提供する側が決めたルールが優先されるでしょう。

なので、自治体や企業、事業所の確認をとりましょう。認められれば、働きながら就労系の福祉サービスを利用できます。

まとめ

障がい者雇用が10時間以上勤務の方も認められるようになります。企業は雇用しやすくなり、障がい者は慣れない環境にもチャレンジしやすくなります。障がい者の働き方が変わることが予想できる方針です。

近くの就労系福祉サービスをお探しの方はこちら

参考

障害者雇用、週20時間未満も算定へ 多様な就労ニーズを反映 - 福祉新聞

障害者雇用の新メソッド!“超短時間雇用”とは? - 記事 | NHK ハートネット

気づいたら家計が赤字・・・発達障がい者の家計を守る方法とは?

気づいたら家計が赤字・・・発達障がい者の家計を守る方法とは?

そんなに使っていないはずなのに、気づいたら家計が赤字になっていたことはありませんか?ADHDで衝動性が強い方は、つい無駄遣いをしてしまいがちです。また計算障がいがあると、予算の立て方がうまくいっていなかったりします。気づいたら残高がない、貯金がない事態をふせぐためにできることをご紹介します。

発達障がい者が家計を赤字にしてしまう理由は?

現実的な支出の目安・予算が組めていない

使っている金額をイメージしづらい

ストレスを買い物で発散しやすい

現実的な支出の目安、予算が組めていない

節約をしようとして予算を立ててみても、きつすぎる予算を立ててしまい、挫折した方は多くいるでしょう。まだ予算が残っていると思って大きな買い物をしてしまったり、少しぐらい超えてもいいだろうと考えてプチ贅沢をしてしまったりしたことも、あるかもしれません。プチ贅沢も回数を重ねれば、あっという間に予算を大幅に超えてしまいます。

さらに障がいの特性で、何に使ったのかも覚えていないことも多くあるでしょう。

現実的な支出の目安がわかっておらず、適切な予算が組めないので、赤字になってしまいます。

使っている金額をイメージしづらい

計算障がいの傾向がある方は、使った金額から、残りの予算をイメージすることがむずかしいです。残高が数千円になって初めて、お金を使いすぎたことに気づきます。

ストレスを買い物で発散しやすい

ADHD傾向が強い方は、お金を使うことに快楽を覚えやすい特性があります。

買い物は、お金を払えば、ほしいものがすぐに得られます。ADHD特性の方が強く感じる「今すぐやりたい」「思い通りにしたい」というこだわりをすぐに解決してくれるので、お金を使うことに、もっとのめり込みやすくなっています。

また「自分へのご褒美」という大義名分もできます。ストレスを感じるたびにお金を使っていると、家計を黒字化することはむずかしくなります。

家計の赤字どうしたら防げる?

収入の1割、2割は貯金にまわすことや、家賃は収入の3分の1以下であることが適切だといわれています。

収入が少なかったり、無駄遣いが多かったりして、これらができていない場合は、まずは家計の黒字化を目指しましょう。

特性ごとに予算の分け方を変える

支出の「見える化」をする

自分の買い物傾向を知る

特性ごとに予算の分け方を変える

ADHD特性が強い方は、おおまかに予算を分けるほうが向いています。

たとえば、予算を「食べる」「暮らす」「遊ぶ」の三つの項目に分けます。

内訳

「食べる」・・・食費「暮らす」・・・家賃や光熱費など「遊ぶ」・・・交際費や趣味、習い事など

「食べる」は全体の20%、「暮らす」は50%、「遊ぶ」は20%で分けましょう。

または、「消費」「投資」「浪費」の三つの項目に分けるのも良い方法です。

内訳

「消費」・・・食費や家賃、光熱費など暮らすなかで必ず消費されるもの「投資」・・・資格の勉強などキャリアアップに必要なものや生活を楽しむもの「浪費」・・・買ったけど使っていない、買わなくてよかったと後悔したもの

「消費」は全体の70%、「投資」は20%、「浪費」は10%を目安に考えて、予算を組みましょう。

fa-arrow-circle-right手取り18万円の場合

自閉症傾向が強い方は、あいまいさがない方が続けやすいです。家計アプリの項目を参考に、細かく予算項目をつくることをおすすめします。

予算が立てやすく、続けやすいと思う方法をえらび、「使用したのが何かわからないお金」をなくすことを最初の目標にしましょう。

支出の「見える化」をする

予算ごとに現金を袋に分けて入れて、袋の中からお金を使っていく方法をすると、自分がいくら使ったのかわかりやすく、予算の残高もイメージしやすくなります。計算障がいのある方やADHD傾向が強い方に向いています。

「袋の中にたくさんお金があると、油断して一気に使ってしまう」と不安な方は、週ごとに予算を決めて、週の分の予算を袋に入れるようにしましょう。

普段クレジットカードで支払いをしている方は、毎月の支払いが決まっているものや固定費以外は、なるべく現金にして、「お金をつかった」感覚を知るほうが良いですね。「クーポンがあるし、ポイントが貯まるからカード払いがいい」と思うかもしれませんが、ポイントが貯まることでプチ贅沢も発生している可能性があります。カードを使う前に、その商品はクーポンがなくても買うものか、一度考えましょう。

またはカード払いでも、現金をカードにチャージできるタイプであれば、予算の分だけチャージして利用すると、残高を意識することができます。

自分の買い物傾向を知る

項目を分けて記録していると、「遊ぶ」や「浪費」が多いことに気づくかもしれません。

たとえば「投資」のつもりで始めた習い事が続かず、「浪費」になっていたり、良いと思って買ったものを使わなくなり、「浪費」になっていることもあります。

「浪費」や「遊ぶ」項目が多いと感じた方は、自分の買い物傾向がわかっていないのかもしれません。

浪費になったものを買うとき、お金を払うとき、どんな気分で買うことが多いですか?

・ストレスが溜まっているとき

・疲れているとき

・仕事で失敗したとき

・人間関係が悪くなっているとき

以上のような状況で買い物をしてしまうことが多くありませんか?

発達障がいの特性があると、負の感情から切り替えができず、「すぐにどうにかしたい」という衝動から、浪費してしまうことがよくあります。しかし、そうしてストレス発散のつもりが、結局「お金がない」という新たなストレスを生んでしまいます。

だからといって、まったく買い物をしないというのもストレスがたまるので、「浪費は収入の10%まで」を守るようにしましょう。

そのほかストレスや悲しみを感じた時に、お金を使う買い物とは別のストレス発散する方法を見つけることも、家計の赤字をふせぐ大事なポイントになります。

まとめ

「そんなに使っていないつもりなのに・・・」家計が赤字になってしまう状況は、発達障がいをもつ方に起こることが多いです。

自分が続けやすい目標や予算を立てたり、お金の使い方を工夫したりして、まずは家計の黒字化を目指しましょう。

近くの就労系福祉サービスをお探しの方はこちら

参考

ちょっとしたことでうまくいく発達障がいの人が上手にお金と付き合うための本

思い出し怒りをやめたい…発達障がいに多いタイムスリップ現象とは?思い出し怒りを抑えるには?

思い出し怒りをやめたい…発達障がいに多いタイムスリップ現象とは?思い出し怒りを抑えるには?

ストレスをへらすには「規則的な生活が大事」とよくいわれていますが、いやなことを思い出して腹が立って眠れなかったり、明日の朝が来るのがユウウツで眠れなかったりして、「そもそもストレスがなければ、規則的な生活を送れる」と思う方も多いのではないでしょうか。

発達障がいの脳機能の偏りにより、いやなことが頭に残りやすく、過去の事だと割り切ることがむずかしい方がいます。同じレベルの怒りを何度も再燃することがあります。このような「思い出し怒り」や、思い出し怒りを抑える方法について解説します。

こんな「思い出し怒り」はありませんか?

過去と同じレベルの不快感や怒りを感じながら過去の出来事を思い出し、今のことがまったく考えられなくなる現象を「タイムスリップ現象」といいます。フラッシュバックと違う点は、フラッシュバックは「嫌な記憶の再体験」、タイムスリップ現象は「過去の記憶を完全に想起して感じる」ことです。

またフラッシュバックは強い引き金になる出来事がありますが、タイムスリップ現象は引き金になることがなくても、不快だと感じた記憶が脳内で勝手に再生されます。

発達障がいに多いといわれているのは、タイムスリップ現象です。タイムスリップ現象では、次のような思い出し怒りが起こることがあります。

まったく関係ないときに嫌なことを思い出す

ぼーっとしているとき。手だけ動かせばいいような単調な作業をしているとき。勝手に頭の中にふわっと記憶が出てきて、いやな思いをすることはありませんか?

そういうときは、何度も「同じ出来事」を思い出して、ムシャクシャしたり、ツラくなったり。このような思い出し方のせいで、強迫観念を植えつけられることもあります。

「気にしなくていいことはわかっているのに、○○と言われたことを何度も思い出して、人に会うのが怖い」というように。自分ではそうじゃないと思っていても、考え方が変わってしまうおそれがあります。

詳細な記憶は思い出せないけど感情だけが再燃する

「キライな人に似ている人」「いやな場所」など、いやなことを思い出しやすい状況で、実際にあった「いやな出来事」を思い出すことはできず、なんとなく不快だったりイライラしたりするタイプの方もいます。このときは、いやな記憶を詳細に思い出せないので、いやなことと似ていたり、ときにはまったく関係のないものでも、不快に感じます。

発達障がい者が思い出し怒りをしやすいのはなぜ?

何度も思い出すのは、「思い出すぐらい、強いストレスを感じる記憶だから」と考えられやすいですが、それ以外にも理由があります。

記憶のコントロール能力が弱い

発達障がい者ではなくても、突然いやなことを思い出してしまうことがあります。けれど、多くの方はすぐに切り替えて、仕事など今のことに集中できます。発達障がいによる脳機能の偏りが強いと、いやなことを思い出すと頭がいっぱいになり、切り替えがなかなかできません。

なので、思い出し怒りをする原因のひとつは、「記憶をコントロールする能力が弱いから」です。

またアスペルガー症候群の方はからだの動かし方が不器用だったり、要領よく勉強できない人がいます。これと同じく、思考のコントロールも不器用だから、つい過去の記憶にとらわれてしまうのだと考えられます。

何度も思い出して記憶が強化される

勉強の「復習」のように、同じ記憶を何度も思い出すと、さらに思い出しやすくなります。

特別なイベントを強く覚えていることが多いですが、発達障がいの脳機能の偏りか、イベントに関心が薄いためか、興味があったことや、たまたま覚えていたこと、いやな思い出をよく覚えていたりします。

たとえば、「学生時代で思い出すことは?」と聞かれると、体育祭や卒業式だと答える人が多いです。発達障がい者は、在学中にいやな思いをしたことや、授業の内容だったりすることが見られます。

そして何度も思い出すことで記憶が定着し、「思い出し怒り」により苦しめられることになります。

思い出し怒りをやめたい!どうしたら?

発達障がい者のタイムスリップ現象にはキッカケがいくつもあり、それにあった対処方法が必要になります。

やるべきことがわかるようにする

やるべきことが明らかで、今日は○○をする、明日は○○が終わる、というように見通しがつきやすく、今現在や少し先のことで不安にならない状況では、タイムスリップ現象は起きにくいとされています。

一日の終わりに、明日することの「To Do リスト」を作成したり、自分の叶えたいことや将来のために、何をしたらいいのかなど考えて、メモに書いてみましょう。

日記をつけることもおすすめです。ADHDの特性があると、頭の中が常にいろいろなことがいっぱいで、ストレスが重なると、ますます夜に眠れなくなります。日記に書くことで考えが整理でき、頭の中がスッキリします。またミスをした日の夜はいろいろなことを考えてしまうかもしれませんが、

・今日のミス

・ミスを改善するには具体的にどうしたらいいか

・明日は何をするのか

などを記録し、頭をスッキリさせてから眠りに入りましょう。

家にいるときの過ごし方を変える

ぼーっとテレビを見ているときに、いやな記憶をふわっと思い出してしまう方は、暇な時間の過ごし方を変える必要があるでしょう。

何もしていないときに思い出すのは、脳が暇をしているためだという指摘もあります。なので、複数のことを同時にしたり、いつもと違うことをしたりして脳を忙しくさせると、思い出し怒りは起きにくくなります。

新しい趣味を見つけたり、新しい目標をつくって勉強を始めたりしましょう。頭を使わなくていい単調な作業をするときは、同時に鼻歌を歌ったり、音楽などを聞いたりすると、思い出すことがへります。利き手と逆の手で作業をするだけでも、思い出し怒りをへらせます。

発達障がい者向け障害福祉施設をお探しの方はこちら

まとめ

発達障がいによる脳機能の偏りがあると、とくにいやな記憶のほうが残りやすく、タイムスリップ現象が起きることが多くあります。思い出し怒りで眠れない夜は、今日すること明日することを決めたり、余暇の過ごし方を変えたりして、眠りに入れるように工夫しましょう。

参考

嫌な思い出がフラッシュバックしたときの対処法 : 生活・考え方 - 株式会社Kaien

Microsoft Word - アスペハート20号特集・校正_編集_.doc

好きなこと?得意なこと?発達障がい者の仕事の探し方

好きなこと?得意なこと?発達障がい者の仕事の探し方

発達障がい者が仕事を探すときは、好きなことか得意なことか、障がいの特性が仕事に合うかなど、さまざまな不安がありますね。就職先で長く働いて定着できるかどうかも不安でしょう。

発達障がい者が長く働きつづけるためには、最初の仕事探しが重要なポイントになります。仕事探しで何を重視するべきか、どのように探すべきかなどを解説します。

まず自分の発達障がいの特性を知ろう

あの仕事がしたい、あの会社に行きたい、という目標ができたとしても、その会社や仕事が障がい者雇用をおこなっていない場合、クローズ就労(障がいを隠して就活する)するしかありません。しかし、クローズ就労で入社すると、障がいについて会社に配慮してもらうことはほとんど期待できません。なので、希望の仕事に就きたい場合は、自分の発達障がいの特性を知り、対処法も身につけておくことも肝心です。

特性を知り、特性に合った仕事に就くために、知能テストだけではなく、たくさんある特性の中でどの要素が強いかなどを把握しましょう。ある特性があったとしても、日常生活に支障を感じていなければ省いて大丈夫です。

以下の三点を重視しましょう。

発達障がいの凸凹の強さは、どのぐらい仕事に影響が出るのか

自分でできる対処方法

必要な配慮

好きなこと?得意なことを仕事にする?

好きなことができる仕事か、自分の得意を活かせる仕事をえらぶか。発達障がいをもつ方は、「得意」よりも「好き」な仕事を優先したほうが、長く働き続けやすくなります。

発達障がい者の多くは、「好きなことをできる時間」をへらすのに一定の限界があります。なので、やるべきことが増えて、好きなことをできる時間が限界以上にへると、そのへった分の時間を取り戻そうとして、睡眠を削ったり、暴飲暴食をしたりして、仕事にも影響が出てしまいます。

以下の図は、健常者と発達障がい者の考え方のちがいです。

しかし、好きなだけで、技術がともなっていないと、仕事として働けません。逆に、得意なことだけでは、飽きてやめてしまったり、仕事に苦痛を感じやすくなったりします。そのため、得意のなかで「好き」を見つけることが最善です。

自分の得意・不得意の見つけ方

好きなものは簡単に見つけやすいですが、自分の得意・不得意はわからない方が多いでしょう。「勉強が好き」「読書が好き」など、これまで好きだったものが、なんの仕事になるかもイメージしづらいものです。

職業適性検査で傾向はわかりますが、一般的な検査は健常者をもとに作られたものなので、発達障がい者に適していない可能性もあります。

発達障がい者が自分の得意・不得意を知るには、「実際におこなってみること」が近道だと考えられます。

インターンや実習を受けて、どんな作業が適しているのか、どんな仕事が好きだと思えるかを確認してみましょう。

また自分の特性に近い人がどのような仕事に就いているのかを知るのも、自分の得意・不得意が見つかるきっかけになります。発達障がい者の自助グループに参加して話してみると、適職につながる可能性が高くなります。

情報収集の精度を高めよう

自分のやりたい仕事、できる仕事を見つけたら、次は自分に合う企業を探します。企業の情報収集がしっかりできていないと、自分が希望していた仕事と別のことを任されたり、「好き」が嫌いになってしまったりします。まわりの協力なども得て、情報収集の精度を高めましょう。

自分に合った就労移行支援事業所を探す

発達障がい者が適した仕事を見つけるためには、自分ひとりではなく、サポートをしてくれる存在も重要です。つまり、障がい者の就職を手厚くサポートをしてくれる「就労移行支援事業所」は、就職活動に大きく影響します。

自分に合わないプログラムであったり、自分と相性が合わない支援員だったりすると、必要なサポートが得られず、希望の職種に就きにくくなります。

今、就労移行支援事業所はさまざまなものがあり、特定の職種に特化した事業所もあります。必ず事前説明会に参加したり、プログラムを体験したりして、自分に合った就労移行支援事業所を探しましょう。

近くの就労移行支援事業所をお探しの方はこちら

仕事探しは支援者の協力を得よう

会社説明会では、企業の良い点だけPRされていたり、悪い点も良い風に隠されていたりすることがあるので、説明会で聞いたことをそのまま受け取らないようにしましょう。

ネットの口コミも参考にはなりますが、事実と違うものが混ざっていることがあります。

発達障がい者はとくに文字の影響を受けやすく、口コミを信じやすいので、企業情報を調べるときは支援者にも情報を見てもらい、正しい情報かどうか一緒に判断してもらうことをおすすめします。

まとめ

発達障がい者が仕事探しをするときは、まずは自分の特性を正しくすること、得意のなかで「好き」な作業を見つけることが大切です。

そして、自分の得意や好きと合う企業を見つけるために、支援者の協力を得ながら、情報収集をおこないましょう。

近くの就労移行支援事業所をお探しの方はこちら

参考

発達障がい者のあなたが職場で長く働きつづける方法

発達障がい者が働く前に身につけておきたい大事なこと!

発達障がい者が働く前に身につけておきたい大事なこと!

仕事をやめる理由は何でしょうか?職場に気の合わない人がいる、仕事内容に不満など、さまざまな悩みやストレスを感じて退職されているでしょう。特に発達障がい者は人間関係にストレスや悩みを抱えやすく、適職が見つかっても転職してしまうことも。しかし、人間関係や仕事のストレスはどこにいってもあります。なので、自分の能力を高めることが肝心です。それはPCスキルやコミュニケーションスキルだけではありません。発達障がい者が長く働き続けるために大事なことをご紹介します。

ストレス耐性を高めることが最も大事

発達障がい者は一般の人よりも常にストレスにさらされています。人間のストレスの原因には、

①化学物質を吸うなど化学的な要因②細菌感染、ウイルスなど生物学的な要因③騒音や振動など、物理的な要因④人とのコミュニケーションなど社会的な要因

の4つが挙げられますが、とくに発達障がい者は③や④にストレスを強く感じます。③は「感覚過敏」により、ストレスを感じやすくなっています。

ストレスが多い現代社会。その中で発達障がい者は一般の方よりも多くストレスを感じており、ストレスへの耐性が弱くなっています。ストレスを抱えたまま「うつ病」になったり、まわりにキレてしまったりする方もいるでしょう。そのため、ストレスを適切に処理する力が、働く上で欠かせないものになります。

アンガーマネジメントを身につける

発達障がい者がパニックになったり、キレやすいといわれている理由は大きく二つあります。

①快か不快かで、物事を判断する傾向が強い

②規則がわかっても、なぜそうするのかを理解できないと行動できない

とくに2点の理由が当てはまる方は、普通に意見を言っているつもりでも、まわりには「キレている」「キレやすい」と思われることがあります。

しかし、キレやすい人だとまわりに認識されると、仕事がしづらくなります。人間関係にもヒビが入り、退職につながることも。このような事態をふせぐために、アンガーマネジメントを身につけましょう。

発達障がい者のアンガーマネジメントのプロセス

1.何に対してストレスを感じ、そのストレスに、自分はどのように反応したかを知る 例:上司に○○しろ、と指示されたが、○○する意味がわからないと抗議した2.そのストレスに対して、なぜ、そのような考え方や反応をしたのかを理解する 例:○○をしなくても△△をする方が効率的だと思ったから3.自分の特性を理解し、その考え方や反応を変えなくてはいけない理由を見つける 例:それをおこなう理由がわからないと怒りを感じる。しかし、意味がわからないと怒っても、業務は改善しない。4.適切な反応(適切な怒りの表現方法)を学ぶ 例:感情を出す前に、冷静に、△△する方が効率的ではないかと提案する5.そのストレスに適切な反応ができるように練習する6.適切な反応を定着させる

規則正しい生活を心がける

ストレスへの反応をへらすには、「睡眠」「食事」「運動」をしっかりおこなうことが重要です。

ADHDの特性として、「衝動性」があり、つい食べ過ぎたり、睡眠時間を削って好きなことをしてしまったりします。

また日常のストレスを解消するために、夜更かしをして好きなことをしてしまう「リベンジ夜更かし」というものがあります。発達障がいの方はとくに「リベンジ夜更かし」をしてしまいがちです。

リベンジ夜更かしをした翌日は、仕事のミスがふえたり、イライラしたりしませんか?

ストレスの解消には「質の高い睡眠」が効果的です。睡眠の質を高めるためにも、適切な食事や運動をして、規則正しい生活を心がけるようにしましょう。

認知のゆがみを治す

ストレスをコントロールしたり、なくしたりすることのほかに、ストレスを適切に処理する「ストレスコーピング」の技術を身につけておくことも、発達障がい者が社会で生きるなかで大切なことです。

ストレスコーピングを身につけるには、「認知のゆがみを治すこと」が必要になります。

たとえば同じ環境にいる二人が、同じような「嫌なこと」が起こっても、とくに気にならない人と、目の前のことが手につかないぐらい落ち込んだりイラついたりする人がいます。

これは認知(物事の受け取り方・考え方)による違いになります。

発達障がい者の方は、たとえば上司に叱られるなど、怖いこと、嫌なこと、不快なことに、過敏に反応してしまう傾向があります。

過敏に反応してしまうのは、

・「過去に傷ついた体験」が影響している

・「0か100か」という極端な思考をしてしまう

ことが考えられます。

しかし、過去に傷ついた体験と同じ結果が起きるとは限りません。また0か100かという極端な思考をすると、「認知のゆがみ」が起こります。

認知のゆがみをなくすために、「認知行動療法」が用いられます。

認知行動療法のプロセス

①事実と感情を分ける②妄想を手放し現実的に考える③考えのゆがみを発見する④ゆがみを矯正する

認知行動療法は、以下の場所で受けられます。

・一部の病院の精神科や心療内科

・一部の就労移行支援事業所

近くの就労移行支援事業所をお探しの方はこちら

日記をつける

自分でもできる「認知のゆがみを直す方法」として、おすすめするのは「日記をつけること」です。

・今日起きたことを書く

・そのときの考えや感情を書く

・日を置いて日記の内容を振り返る

今日起きた事実と、そのときの考えや感情を別に書き、怒りや悩みが落ち着いたときに見返すと、認知のゆがみに気づきやすくなります。

日記サンプル

〇月□日①今日の出来事仕事で小さなミスが続いている。普段温厚な上司にも「ちょっと気をつけようね」とやさしく注意された。まわりもどこかよそよそしい。②そのときの感情、考え方もしかしたら裏でみんなが「あいつはダメなやつだ」と思っているかもしれない。上司にも嫌われてしまったかもしれない。自分はだめなやつだ。小さなミスをしないようにチェックをたくさんしているはずだが、量が多くてパニックになってしまう。今の仕事内容は向いていないのかもしれない。③振り返り仕事のミスは自分だけではないし、上司は理解がある人だ。仕事の量が多すぎてミスが起こっているのかもしれない。だめなやつだと思われたくなくて、つい仕事を受けすぎているところもある。業務量をへらしたり、まわりにもう少し頼った方がいいかもしれない。

まとめ

発達障がい者は特性や過去の経験から、認知のゆがみが起きていたり、ストレス耐性が弱くなっています。ワードスキルやコミュニケーションスキルを身につけることも欠かせませんが、認知のゆがみを治すこと、ストレス耐性を強くすることも、長く働き続けるためにとても重要です。

アンガーマネジメント、ストレスコーピング、規則正しい生活を送るなどストレスに対処していきましょう。

近くの就労移行支援事業所をお探しの方はこちら

参考

Amazon - 発達障がいのあなたが職場で長く働く方法 | 岳, 木津谷 |本 | 通販

ストレス科学研究30巻 発達障がい者が社会適応を高めるためには

これは発達障がい?トラウマ?発達障がいとトラウマの違いや関係性

これは発達障がい?トラウマ?発達障がいとトラウマの違いや関係性

発達障がいの症状と、トラウマを受けた子どもの症状は共通するところが多かったり、トラウマが発達障がいのような症状を引き起こす場合があります。そのため発達障がいなのか、トラウマなのか誤診されることもしばしば起こります。発達障がいとトラウマの違いや関係性について解説します。

発達障がいとトラウマに共通する症状は?

トラウマで衝動性があらわれたり、トラウマを思い出して集中力が切れたりと、トラウマが原因で発達障がいに似た症状が起きることがよくあります。

集中力の欠如、学習がむずかしくなる

ぼーっとして、話を聞いていないように見える

パニックを起こす

落ち着きがない

睡眠に問題を抱える

発達性トラウマ障がい

さらにトラウマの症状のひとつに、ADHDや自閉症スペクトラムと非常によく似た症状である「第四の発達障がい」「発達性トラウマ障がい」があります。

「発達性トラウマ障がい」は、虐待など非常に強いトラウマを抱えるお子様にしばしば見られます。幼少期に受けたトラウマ体験(激しいストレス)により、本当に脳が変化してしまう障がいです。

ただ発達障がいと違うのは、「発達性トラウマ障がい」とあるように、症状が発達ごとに変化していく点です。

・幼少期は愛着障がいをもつ・学童期にはADHDと同じような多動、破壊的衝動が見られる・思春期にはPTSDと解離症状が現れる・青年期は解離性障がいおよび素行障がいになる・成人期には、一部の人は複雑性PTSDになる

発達障がい者特有のトラウマがある?

逆に、発達障がいとトラウマを区別する、ひとつの特徴になるものもあります。

トラウマはトラウマになった経験と近い体験をしたときに、その時の映像がフラッシュバックして、パニックになります。

しかし、発達障がい者は、まったく関係のない出来事からトラウマのフラッシュバックが起こることがあります。

たとえば、大震災がトラウマになった発達障がい者は、母親に叱られたことで大震災で受けたトラウマを思い出し、パニックになったという症例があります。

健常者の場合は、小さな地震や人のケガなどを見て大震災を思い出しますが、このように発達障がい者は「母親から叱られる→大震災」という無関係にも思えるようなことでトラウマを思い出す傾向があります。

さらに発達障がい者自身も、トラウマ自体だけでなく、どうして今トラウマを思い出したのかわからず、もっと混乱してしまう様子が見られます。

発達障がい者向け障害福祉事業所をお探しの方はこちら

発達障がいはトラウマになりやすい?

もとより発達障がい者はトラウマになりやすい傾向があります。なので、発達障がい者がトラウマをもっていることは多く、発達障がいが原因のトラウマなのか、トラウマだけを有しているのか、とても判断がむずかしくなっています。

発達障がい者がトラウマを抱えやすい理由は以下になります。

いやなことが記憶に残りやすい

自閉症など発達障がい者は、昔のことをとても鮮明に覚えている方もいます。記憶力が優れているぶん、いやなこともよく思い出しやすく、トラウマを抱えやすいです。

また、発達障がい者は健常者にとっては小さなこともトラウマになることがあります。人から叱られたことや、ケンカしたこと、嫌われたことなどがずっと心に残り、何十年経ってもその時に受けた心のストレスを再現してしまいます。

なぜ叱られたことがトラウマになりやすいのか。その理由として考えられるのは、二つあります。

①発達障がい者は他者の心理や場の空気を読むことがむずかしいので、怒りなど強い感情を向けられることは、「急に起きた変動・大事件」のように感じる

②怒声など急な大声、音程が変わる声に物理的な感覚過敏があり、とてもショックを受ける

トラウマになるような経験をしやすい

発達障がい者はもとから苦手なことが多く、教室や職場など集団の場では浮いてしまうことがよくあります。いじめられたり、まわりができるのにどうして自分はできないんだとストレスを抱えやすかったりします。

成功体験よりも、物事に失敗・挫折する経験のほうが多く、トラウマになるような経験をしやすくなっています。

妄想の中でトラウマになることがある

発達障がいの子の中には想像力がとても豊かで、現実と妄想の区別がはっきりとついていない子がいます。そういった子は、自分がいやなことを体験していなくても、「見た」ものがトラウマになってしまうことがあります。

たとえば被災地の状況を映したテレビや、番組や映画の衝撃的なシーン、いつも見ていたアニメで好きなキャラが死んでしまうなど、目の前で起こったことではなくても、見た体験がトラウマになる子も多くいます。

発達障がいとトラウマの治療法は異なる

発達障がいは生まれつきの脳機能の偏りなので、発達障がい自体を完全に治療することはできません。発達障がいは生きづらさをへらすことが「治療」となります。トラウマはトラウマ経験を克服することが「治療」です。

発達障がいとトラウマの治療法はちがっており、発達障がい者にトラウマ治療をおこなうと治療がすすみません。逆の場合も同じく、トラウマに発達障がい者へおこなう治療法をおこなうと、なかなか治らず、長期化してしまうケースがあります。

発達障がいの治療方法

発達障がいのどんな特性があるかを詳細に把握する

行動のマネジメント

家族やまわりとの対人関係について相談

ペアレントトレーニング

療育プログラムをおこなう

薬物療法

発達障がいの治療には、まず本人の障がいの特性を知り対策をとることや、本人だけでなく周囲も関わり方を学ぶことなどが求められます。

薬物治療をおこなうときは、種類や症状によって、コンサータやインチュニブなどが使用されます。

トラウマの治療方法

環境を整える

トラウマになった出来事をカウンセリングする

ゆがんだ考えを修正する

情緒や行動、生理的反応など子どもの能力を高める

薬物治療

できるかぎりトラウマになりそうな場からは遠ざけ、安全な環境に整えます。またトラウマになった出来事を信頼できる人に話すだけで大きく症状が改善することがあるので、カウンセリングをおこなうことも。

とくに代表的な治療法としては、

・認知処理療法

・持続エクスポージャー療法

・眼球運動脱感作療法

があります。

トラウマを治療する薬はありませんが、トラウマから起こる不安やストレスには、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)がよく使用されています。

持続エクスポージャー法・・・まずトラウマの心理教育と、気持ちを落ち着かせる呼吸法を学ぶことから始める。トラウマになった出来事を思い出しながら、出来事との向き合い方などを学ぶ療法眼球運動脱感作療法・・・トラウマを頭に思い浮かべながら眼球を左右に動かし、作業によってトラウマの苦しみを消失させる療法

まとめ

発達障がいとトラウマの症状は似ていることが多く、さらにトラウマが原因で脳が変化し、発達障がいにとてもよく似た障がいが現れることも報告されています。さらに発達障がい者はトラウマになりやすいです。このように、発達障害とトラウマの違いは少なく、とても深い関係性があります。

発達障がい者向け障害福祉事業所をお探しの方はこちら

参考

発達性トラウマ障がい(DTD)の10の特徴―難治性で多重診断される発達障がい,睡眠障がい,慢性疲労,双極II型などの正体

発達障がいとPTSDについて〜忘れたくても忘れることができない - 成年者向けコラム | 障がい者ドットコム

ストレス科学研究30巻 トラウマからみた発達障がい

トラウマと発達障がい | 兵庫県こころのケアセンター

知的障がいではないけれど普通の子どもたちとも違う。もしかしたら境界知能かも?

知的障がいではないけれど普通の子どもたちとも違う。もしかしたら境界知能かも?

時間はかかるけれど、普通の子たちと同じように作業できる。コミュニケーションは問題ない。けれど、どれだけまじめに勉強しても、テストの点数がいつも平均以下。お子様本人も勉強ができないことを悩んでいるみたい。それは、もしかしたら「境界知能」かもしれません。境界知能とは何か、境界知能の子が抱えやすい問題や、境界知能のお子様への対処法を解説します。

境界知能とは?

境界知能とは、知的障がい者ではないけれど、普通の人の枠にも入ることができない人たちのことを指します。

知的障がい者だと診断されるのは、IQ69以下。「普通の人」とされる平均的なIQは85~115です。なので、どちらでもない「IQ70~84」の方は「境界知能」と診断されます。

昔はWHOによる区分で、「IQ70~84」は「境界線精神遅滞」といい、知的障がいの一つとして定義されていました。しかし、それだと知的障がい者の人口があまりに多く、支援が追いつかなくなるため、知的障がいから除外されたという過去があります。

境界知能は日本人の7人に1人いるとされます。35人のクラスであれば、約5人が「境界知能」かもしれない計算になります。

クラスの中でテストの点数がいつも低い5人がいたとして、まわりの反応はどうでしょうか。「努力不足」「やる気がない」と決めつけることが多いでしょう。

さらにすべてのことができないわけではなく、あるテストでは点数がとれる子もいるので、「嫌いな教科はまじめに勉強しないのでは」と疑われることもあり、「境界知能」だと気づかれないことが多いです。

境界知能と発達障がい・グレーゾーンとの違い

発達障がいのお子様はテストの点数はとれていて知的な問題はなく、環境しだいでは普通の子どもたちと問題なく過ごせることが多いです。また、こだわりの強さがあったり、会話で一方的に自分の話をするなど、性格やコミュニケーションが特徴的です。グレーゾーンといわれるお子様にも似た特徴があります。

境界知能のお子様はテストの点数がいつも低く、学習面で全体的に遅れています。コミュニケーションでも、特徴があるというよりも、まわりより子どもっぽいイメージです。

勉強でも生活やコミュニケーションでも2~3才分遅れているというのが、境界知能です。

境界知能の子どもの特徴

境界知能の疑いがあるお子様には以下のような特徴があります。

見る、または聞く力が弱い

予想外のことにすぐ対応できない

感情をコントロールすることが苦手

作業をすばやくおこなうことが苦手

論理的に物事を説明することができない

力の加減ができない など

境界知能の子どもが抱える問題

境界知能は障がいとも呼べず、普通の人の枠にも入ることができないことから、以下のような問題が起こるおそれがあります。

支援をスムーズに受けられない

療育手帳をもらえなくても、特別な支援を受けられる「支援級」で学校の授業を受けたり、子育て相談をしたりすることはできます。ただ、就職に強い高等支援学校は、手帳がないと入学資格を得られません。なにか専門的な道を探すのもひとつの手ですが、一般と同じように高校進学、社会人になると生きづらさを抱えたままになってしまうでしょう。

自己肯定感が育たない

境界知能のお子様は勉強をがんばっていてもテストの点数が伸びず、「努力不足なのではないか」「自分はできないやつだ」と、自分を責めて自信を失いがちです。

とくに境界知能のお子様はまわりからも一般の子どもと同じような扱いを受けるので、本人もまわりとくらべ、自信を失う機会がとても多いです。

自己肯定感が育たないと、勉強以外にも自信をなくし、消極的になり、ひいては一生に大きな影響をあたえるおそれがあります。

「普通」の中で不適応を起こす

境界知能のお子様は、知的障がいとちがい、言葉の受け答えはハッキリとできる子が多いので、境界知能の可能性に気づいていても、「もしかしたら勘違いかもしれない」「これから伸びるかも」と期待され、一般の子どもたちと学校生活を送ることがよくあります。

しかし、普通の子どもたちの中で、まわりとの違いに気づき、まわりと合わせようとしたり、周囲の大人が普通の子どもと同じように接したりして、「不適応」を起こす子もいます。

・わからないのにわかったふりをして勉強しない

・まわりの子どもにストレスをぶつける

・いじめにあう

・不登校になる

など、もっと勉強できなくなり、将来も危うくなってしまいます。さらには精神的な障がいを引き起こすおそれもあります。

境界知能かもしれない子どもにはどうしたらいいの?

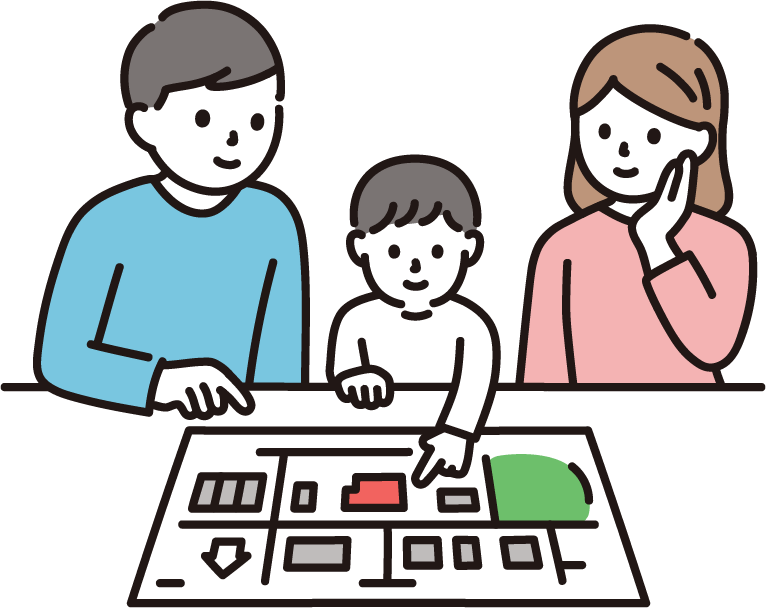

知的障がいでなくても、知能検査を受けることは一つの支援になります。

知能検査では全体的なIQだけではなく、子どもがどのようなことを得意としているか、苦手としているかを知ることができます。なので、その子に合った勉強や生活の支援方法がわかりやすいです。

また、お子様自身も、「どうして自分だけできないんだ」「まわりとくらべて努力していないだけじゃないのか」と答えの出ない悩みを抱え、自分を責めていたりします。そんな子どもたちは、「境界知能」と診断されることで「境界知能だからできることが普通の人より少ないんだ」と安心できることもあります。

fa-arrow-circle-right小児神経専門医のいる施設|一般社団法人 日本小児神経学会

相談先を決める

境界知能について、どこにも相談できないわけではありません。また、ご両親も家族の中だけで答えの出ない悩みを抱えるより、相談先を決めて解決の糸口を見つけた方が精神的にも良いでしょう。

以下の施設に相談すると、子どもとの接し方や、頼れる支援の紹介などを相談員から得られることがあります。

・発達障がい児者支援センター

・精神保健福祉センター

・子ども家庭支援センター など

また、境界知能の子どもにも療育手帳を交付している自治体もあります。お住まいの自治体の窓口にも問い合わせてみましょう。

子どもの悩みに共感する

親も苦しいかもしれませんが、お子様自身も努力しているのに報われない苦しみを抱えています。さらに理解者がいない環境だと、お子様はもっと孤独になってしまいます。

なので、悩みを聞いたときは、解決策だけではなく、お子様の気持ちに寄り添って共感することも大切です。

理解者もおらず、ただ勉強は「苦しいもの」「努力しても意味のないもの」だと覚えてしまうと、もっと勉強がいやになります。

引き起こされる悪循環

勉強がいやになる→もっと勉強ができなくなる→まわりに怒られる・バカにされる

理解者がいるだけで、お子様自身も前向きに考えられるようになります。悪循環から抜け出し、適切な学習方法を見つけられる可能性が高まります。

子どもの学習上の特徴を理解して具体策を立てる

知能検査で特定の分野が弱い子には、それを補うように教える必要があります。「もっと勉強に集中できるようにしよう」「自分が教えよう」「塾に通わせよう」だけでは、解決になりません。

何に悩んでいるのか、何を苦手としているのかを知る必要があります。

知能検査で聴覚情報よりも視覚情報を理解することが得意だと結果が出ているなら、言葉で教えるよりも、図を作成して教えると理解しやすくなります。

「全然覚えられない」という悩みをもつ子には、その子に合った記憶方法を提案するなど、子どもの学習上の特徴を理解して、すぐに実践できるような具体策を立てましょう。

まとめ

知的障がい者でもなく、普通の人の枠にも入れず、生きづらさを感じている子どもがいます。まわりに理解されず、自信を失うことが多く、大変な問題を抱えています。まずは親が理解者になり、適切な支援方法を見つけることが大切です。

近くの児童発達支援事業所をお探しの方はこちら

参考

知っておいてほしい…知的障がいとの狭間「境界知能」と呼ばれる人たち | KARADAs

困っている子を見逃すな!もしも子どもが「境界知能」だったら?親や周囲の人がやるべきこと/児童精神科医・宮口幸治さん

なぜ何もかもうまくいかない? わたしは「境界知能」でした | NHK | WEB特集

ちゃんと聞こえているのにわからない!もしかして聴覚情報処理障がい?症状・原因・治療法は?

ちゃんと聞こえているのにわからない!聴覚情報処理障がい?症状・原因・治療法は?

定期検診や耳鼻科に行っても異常なし。けれど、まわりの声が聞こえているのに、何を言っているのかわからず、コミュニケーションに悩んでしまう方がいます。聞いているつもりなのに、「聞いてない」と言われたり、まわりに相談しても「そういうことがある」と理解されないことも。

もしかしたら「聴覚情報処理障がい」かもしれません。聴覚情報処理障がいとは何か、原因や治療法、対策などをご紹介します。

聴覚情報処理障がいとは?

聴覚情報処理障がいとは、「聴力は正常で、音は聞こえているけれど、言葉を頭の中で正しく読み取れない状態」のことを指します。

英訳すると、Auditory Processing Disordersであり、頭文字をとって「APD」といわれることが多いです。海外ではICD-10 において規定されており、支援がすすんでいます。

1950年代には聴覚情報処理障がいの存在が確認されていましたが、あまり知られていない障がいでした。しかし、2018年にNHKで取り上げられたことから、少しずつ知られるようになり、2021年の大阪市立大学により、国内初、大規模調査がおこなわれました。

聴覚情報処理障がいの患者は推定240万人以上ともいわれており、日本人の約2%になります。さらに聴覚情報処理障がいの症状がある患者の半数以上が、発達障がい者であり、発達障がいと深いつながりがあるのではないかと考えられています。

もしかして聴覚情報処理障がい?

つぎの症状が見られた場合は、聴覚情報処理障がいの疑いがあります。

聞き返し、聞き間違いが多い

電話で相手の言っていることがわからない

雑音や他の音があると、相手の言葉が聞き取れない

聞いて学ぶことがむずかしい

相手に言われたことをよく忘れてしまう

長い話になると集中して聞き続けていられない

ただし、以上のすべてが当てはまるからといって、「聴覚情報処理障がい」に該当するとは限りません。

言語発達の遅れ、精神的な影響や、少しでも聴力が低下していると、聴覚情報処理障がいと似た症状を起こすことがわかっています。あくまで疑いとして、医師に相談しましょう。

聴覚情報処理障がいの原因は?

聴覚情報処理障がいの原因や治療法は解明されておらず、国内では診断基準も確定していません。そのため多くは、通常の聴力検査と、APDに関わる聞き取り検査をおこない、聴力が正常であるにもかかわらず、一定の基準から外れていた場合、「聴覚情報処理障がい(APD)」と診断されます。

原因として考えられるのは、脳の神経機能の問題や、睡眠、発達、心理的要因などが挙げられています。

発達障がいとの関係

研究では聴覚情報処理障がいが起こる要因として、注意や記憶などの認知力が関わっているのではないかという報告があります。APD症状を示す児童を調査したところ、不注意、衝動性、多動性が見られる子どもの多くが、聴覚情報処理障がいに似た症状を発しており、発達障がいがひとつの要因だと指摘されています。しかし、聴覚情報処理障がいだからといって発達だというわけではなく、それを明確にする方法も確立していません。

心理的要因との関係

心理的な問題があり、聴覚情報処理障がいの症状を訴える方もいます。

しかし、心理的な問題が起こったから聴覚情報処理障がいになったのか、あるいは、聴覚情報処理障がいによって心理的な問題が引き起こされたのかを明らかにする方法がなく、解明する方法について研究されています。

聴覚情報処理障がいは治療できる?対処は?

聴覚情報処理障がいの疑いがある場合は、耳鼻科、神経内科、精神科などで受診しましょう。

しかし、聴覚情報処理障がいの明確な治療法は確立されておらず、確実な治療はむずかしいです。

日々の生活で、聴覚情報処理障がいに対処する必要があります。

環境を整える

仕事などは雑音の少ない個室を用意してもらいましょう。または、パーテンションで仕切るなどして、雑音をふせぐように工夫しましょう。

補聴器などを使用する

雑音がたくさんある中で聞き取りにくさを感じるときは、補聴器のように聞こえをサポートする道具の使用をおすすめします。

たとえば、「FM補聴システム」というものがあります。ワイヤレスマイクのようなもので、声を発する人は送信機をつかい、声を受け取る側は、受信機を耳につけます。このシステムを利用すると、雑音が多いなかでも、一人の声を聞き取ることが可能です。

聴覚トレーニング

音を聞き取る力をきたえるトレーニングをおこないます。音の数を覚えたり、二つの音を聞き分けたり、会話を続けるための注意力や記憶力を高めるといった、さまざまなトレーニングを受け、聞き取る力を改善する方法です。聴覚情報処理障がいの治療として、一部の病院でもおこなわれています。

まとめ

聴力は正常であり、音は聞こえているのに、雑音が混じると聞こえにくい、言葉として認識できないなどの症状を「聴覚情報処理障がい(APD)」といいます。原因・治療法ともに確立されておらず、聴覚情報処理障がいと診断された場合は、日々の生活の中で対策が必要になります。

診断名がわからず、まわりに話を聞いていないと怒られるなど、人間関係に影響をおよぼす前に、耳鼻科や神経内科で医師に相談しましょう。

近くの障害福祉サービスをお探しの方はこちら

参考

【海外最新情報】APD(聴覚情報処理障害)の具体的な症状と解決策 – able official site

聞こえているのに 聞き取れない APD 聴覚情報処理障害 当事者の悩み | 未来スイッチ!課題解決で暮らしやすい社会へ|NHKニュース

【聞こえているのに聞こえない】聴覚情報処理障害(APD)とは|就労移行支援事業所ディーキャリア

スペシャルオリンピックスとは?独自の理念・ルール・専門用語を解説

スペシャルオリンピックスとは?独自の理念、ルールや専門用語を解説

オリンピック、パラリンピックにならんで「スペシャルオリンピックス」という国際的なスポーツ大会があることを知っていますか?

スペシャルオリンピックスは、パラリンピックとはちがった競技精神、宣誓などをおこなう、障がい者のためのスポーツ大会です。スペシャルオリンピックスとはどんな大会か、スペシャルオリンピックス設立までの歴史、スペシャルオリンピックスの独自の競技精神・ルール・専門用語などを解説します。

スペシャルオリンピックスとは?

スペシャルオリンピックスとは、知的障がい者のみでおこなわれる国際的なスポーツ大会です。国際オリンピック委員会にも認定されており、パラリンピックにならぶ正式の障がい者スポーツ大会です。運営委員会は、パラリンピックともオリンピックともちがっており、「スペシャルオリンピックス組織」が運営しています。

加盟国は169か国。パラリンピックの105か国より多いです。オリンピックと同じく4年ごとに1度、世界大会が開かれます。

スペシャルオリンピックス設立まで

設立はパラリンピックよりも古く、1968年7月20日です。

ジョン・F・ケネディ大統領の妹であるユニス・シュライバー氏が、ケネディ邸の庭を解放し、知的障がい者たちを招いてデイキャンプをおこなったことが始まりです。これは慈善活動だけではなく、政治的意図もありました。

当時、ユニス・シュライバー氏の姉が父親によりロボトミー手術を受けさせられ、重い知的障がいとなってしまいました。

(ロボトミー手術とは、当時、精神障害を強制的に治すためにされた外科手術です。脳の一部を切除する行為や、廃人になる患者も現れたため、多くの批判を受けた手術です。)

ロボトミー手術によって知的障害になったことは秘密とされていましたが、ケネディ大統領の就任でまわりに知られ、激しく批判されてしまいます。その批判をかわすために、デイキャンプをおこなったといわれています。

ただ、ユニス・シュライバー氏が重度知的障がい者になった姉のことを気にかけていたこともあって、この活動は長く続けられ、国際オリンピック委員会からの認定も受け、現在の「スペシャルオリンピックス」になっています。日本では認知度が低いですが、アメリカでは「スペシャルオリンピックス」の認知度は高く、積極的に活動がおこなわれています。

スペシャルオリンピックスの競技会精神・宣誓

スペシャルオリンピックスの競技会精神は、「試合で勝つこと」ではなく、「大会に参加すること」「大会に参加するまでの選手の努力をたたえる」ことに意味があります。

ユニス・ケネディ・シュライバー氏も以下のように、言葉を残しています。

「スペシャルオリンピックスで大切なものは、最も強い体や、目を見晴らせるような気力ではない。大切なものは、各個人のあらゆる障害に負けない精神である。この精神なくしては勝利のメダルは意味を失う。しかしその気持ちがあれば決して敗北ではない。」

スペシャルオリンピックスに参加する選手たちは、以下の言葉を宣誓します。

"Let me win, but if I cannot win, Let me be brave in the attempt."【意味】「私たちは、精一杯、力を出して勝利を目指します。たとえ勝てなくても、がんばる勇気をください」

スポーツに力を入れている障害福祉事業所をお探しの方はこちら

スペシャルオリンピックス独自のルール

「勝つことよりも参加すること、努力することに意義がある」とするスペシャルオリンピックスの精神にそって、スペシャルオリンピックスでは独自のルール・試合方法があります。

ディビジョニング・マキシマムエフォートルール

選手たちは同じ競技レベルの選手と競えるように、「ディビジョニング」という「クラス分け」をおこないます。

ディビジョニングによるクラス分けは、年齢、性別、競技レベルでおこなわれます。

選手たちは予選で競い合い、勝ち抜いて決勝にいくのではなく、予選で競技レベルをはかり、全員が決勝にいき、決勝で同じ競技レベル同士で試合をして、成績の順位をつけるシステムです。なので、スペシャルオリンピックスには「予選落ち」がありません。

しかし、それだと、あえて予選で実力を出さず、決勝で優勝をねらう選手も現れるおそれがあるため、「マキシマムエフォートルール」が設けられています。

「マキシマムエフォート」は「最大限の努力」を意味します。予選と決勝で成績に「15%以上」の差がある選手は失格になるというルールです。このルールがあるので、選手たちは最大限努力し、同じレベルの選手たちと競うことができます。

全員表彰

スペシャルオリンピックスの大きな特徴は、「参加者全員が表彰されること」です。

競技の目標は競争ではなく、努力・参加になります。そのため、成績の順位はつけられますが、全員が表彰台に立ちます。失格になってしまった選手も表彰台に立つことができます。

一位、二位、三位には「メダル」が与えられます。

四位からは「リボン」が授与されます。

さらに、特に努力したと思われる選手を表彰するため、「特別努力賞」も用意されています。

このようにすべての選手が表彰台に立ち、努力を評価されるチャンスがあります。

日々のトレーニングや体調管理もおこなう

スペシャルオリンピックスは4年に1回の大会だけではなく、参加する選手たちの日々のトレーニングを助けたり、健康管理もおこなったりするなど、さまざまなイベントを開催しています。世界中で、年間10万8千以上のイベントが開催されました。

多くの活動をおこなっているため、「オリンピック」ではなく「オリンピックス」という複数形の名前がついています。

オリンピックスに参加する選手たちは、スペシャルオリンピックスのボランティアのコーチからトレーニングを受けられます。各地によりますが、多くの場合は1週間に1度、2時間程度のトレーニングを受けられるようになっています。

ひとりひとりに合わせたプログラムにそってトレーニングができ、さらに健康管理もしてもらうことができ、万全の状態で競技の成績を残すことができます。

まとめ

スペシャルオリンピックスは、知的障がい者の体力向上、健康管理のほかに、知的障がい者に、努力する価値があると知ることや、自分に自信をつけられる、一つの機会を提供しています。

この大会は記録や成績で参加が決まるのではなく、参加したい知的障がい者の方はだれでも参加できます。ぜひ、各地区の事務局へ問い合わせてみてください!

スポーツに力を入れている障害福祉事業所をお探しの方はこちら

参考

スペシャルオリンピックス日本

SO用語集 | スペシャルオリンピックス日本・熊本

「スペシャルオリンピックス」知的障害者スポーツにおける一つの到達点 - 成年者向けコラム | 障害者ドットコム

デフリンピックは聴覚障がい者のオリンピック!出場者や競技・ルールは?

デフリンピックは聴覚障がい者のオリンピック!出場者や競技・ルールは?

「デフリンピック」をご存じですか?

デフリンピックは、パラリンピックと同じく国際的なスポーツ大会であり、古い歴史もあるのですが、知らない人がとても多いです。しかし、デフリンピックで活躍している日本選手も多くいますし、独創性の高い大会です。デフリンピックとは何か、パラリンピックとのちがいや、出場選手、競技、ルールについて解説します。

デフリンピックとは?

デフリンピックの「デフ(deaf)」の意味は、聴覚障がい者のことを指します。つまりデフリンピックは、聴覚障がい者の選手たちがスポーツの成績を競う国際大会です。

夏季大会と冬季大会が2年に1回あり、オリンピックと同じく4年に1回、開催されています。夏季大会は1924年にフランス、冬季大会は1949年にオーストリアで開催されており、歴史ある国際的なスポーツ大会です。

しかし、今まで日本で一度も開催されたことがないため、とても認知度が低いです。2006年に内閣府が認知度を調査したところ、パラリンピックなどが100%近い割合のなか、デフリンピックの認知度はわずか、2.8%。2014年に日本財団パラリンピック研究会がおこなった調査では、「11.2%」という割合になりましたが、それでもまだ広く知られていないのが現状です。

デフリンピックの大きな特徴は、選手・審判、ほとんどが手話をコミュニケーションの手段としていることです。そのため、国際手話で世界の選手と友好を深められることや、手話を社会的に普及させるのに役立っているなど、重要な意義があります。

デフリンピックに出場できる人は?

デフリンピックに出場できる人は、以下の三つの要件を満たす必要があります。

補聴器などがない状態で聴力の損失が55デシベル以上の方

国内大会で優秀な成績をあげている方

全日本ろうあ連盟の会員

国内大会とは、「全日本ろうあ連盟」に登録されている大会のことです。

国内で優秀な成績をあげていたとしても、全日本ろうあ連盟の会員でないと、日本代表候補にはえらばれません。

会員登録費は地域によって異なりますが、だいたい一万円前後となります。デフリンピック出場を目指している方は、全日本ろうあ連盟の会員に加入しましょう。

デフリンピックとパラリンピックのちがいは?

パラリンピックは障がい者の国際スポーツ大会であり、聴覚障がい者以外の選手が競技をおこないます。デフリンピックは聴覚障がい者のみが参加します。

デフリンピックとパラリンピックが分かれているのは、以下の3点が大きな理由になります。

・デフリンピックの独創性を保つため・経済的な面・障がいの度合い

デフリンピックはパラリンピックよりも歴史が古く、すでにデフリンピックの独創性ができている状態でした。デフリンピックの独創性とは、選手・審判すべてのコミュニケーションが手話によっておこなわれることです。この独創性を維持するという理由で、パラリンピックとは別になっています。

また聴覚障がい者の手話の導入や通訳者の費用負担などがあり、経済的な負荷が大きく、パラリンピックとは分かれて運営されるようになりました。

三点目に、障がいの程度が理由になっています。聴覚障がい者はオリンピックに出場できます。過去に、聴覚障がい者のメダリストもいた背景から、聴覚障がいとその他の障がいは別であるという意見も反映され、今のデフリンピックがあります。

スポーツに力を入れている障害福祉事業所をお探しの方はこちら

デフリンピックの競技・ルールは?

デフリンピックの競技・ルールは基本的にオリンピックとあまり変わりません。

競技は、夏季大会では、

陸上・バトミントン・バスケットボール・ビーチバレーボール・ボウリング・自転車¥サッカー・ゴルフ・ハンドボール・柔道・空手・マウンテンバイク・オリエンテーリング・射撃・水泳・卓球・テコンドー・テニス・バレーボール・レスリングがおこなわれました。

冬季大会では、アルペンスキーやカーリングなど冬スポーツが競技種目となっています。

聴力によるレベル分けはない

パラリンピックでは障がいの程度によってクラス分けがおこなわれていますが、デフリンピックでは、聴力の大きさによってクラス分けはされていません。

ただ、試合や練習のときは、補聴器や人工内耳を外すことがルールとなっています。

審判やスタートの合図に工夫がある

耳が聞こえない選手たちのために、審判やスタートの合図は、耳が聞こえなくてもわかるように工夫されています。

たとえば、陸上や水泳、バスケットボール、空手などのスタートの合図には「フラッシュランプ」を使います。光るランプでスタートを知らせます。またバレーボールでは、ネットを揺らして選手に伝える方法もあります。

サッカーやラグビーでは、審判は笛をならすのと一緒に「フラッグ」をあげたり、手をあげたりして、選手に知らせています。

デフリンピックの見どころとは?

聴覚障害は「目に見えない障害」です。しかし、聴覚障害があることによって、選手たちには以下のハンデがあります。

・体のバランスがとりにくい・外から得られる情報が少ない

耳には体全体のバランスをとる役割があります。バランスがとりにくいなかで、健常者と変わらずスポーツをおこなうのはむずかしいことです。

「外から得られる情報が少ない」ことも、選手たちの大きなハンデとなっています。たとえば、ラケットの動きや、ボールの音など、音を頼りにプレーすることもありますが、聴覚障がい者はそういった情報に頼れません。そのほか、チームメイトに声の指示が通らないので、アイコンタクトや手話ですばやくコミュニケーションをとり、チームワークを発揮する必要があります。

デフリンピックのハンデは、「見どころ」にもなっています。このようなハンデがありながら、健常者と変わらないプレーをしたり、連携したプレーが見られたりするなど、選手たちの技術に注目して観戦を楽しめます!

まとめ

デフリンピックはパラリンピックよりも歴史が古く、独創性を維持した国際的なスポーツ大会です。「目に見えない障がい」をもつ選手たちが活躍し、ハンデを抱えながら、力強いプレーを見せています。メダルを獲得した選手もたくさんいます。ただ認知度が低いために、スポンサーがつきにくく、選手たちが経済的な負担を抱えるなどの問題もあります。

デフリンピックを応援するには、「デフリンピック応援ツアー」が旅行会社でおこなわれているので、ツアーに参加して応援する、または、大会公式ホームページでライブ放送されることがあるので、ぜひチェックしてみてください!

スポーツに力を入れている障害福祉事業所をお探しの方はこちら

参考

デフリンピックのご紹介

意外と知られていない!?デフリンピックへの参加資格とルールについて調べてみた | Deaf Badminton Network

職場で障がい者いじめ・パワハラなどにあったときは?これは虐待?

職場で障がい者いじめ・パワハラなどにあったときは?これは虐待?

新しい職場でなじむことができず、やめてしまう障がい者の方が多くいます。また、自分がされていることが、いじめやパワハラ、虐待に該当するかもわからず、まわりに相談できない方もいます。仕事が自分に合っていたとしても、人間関係でやめなくてはいけなくなるのはツライですね。

職場の障がい者いじめやパワハラに該当する行為や、障がい者いじめやパワハラを受けたときの対応について解説します。

職場の障がい者いじめ・パワハラに該当する行為は?

これはいじめやパワハラに該当するのか、虐待にもなるのか、一人で判断できないことが多くあります。仕事でミスをたくさんして落ち込み、自信がなくなっているときは、とくに「自分が悪い」とよく考えてしまいます。

以下のことがあった場合、障がい者いじめやパワハラを疑いましょう。

・障がいを理由に簡単な仕事ばかり任される・大勢の前で怒鳴られた・ミスを叱られたときに「バカ」や「アホ」など悪口を言われた・人格や障がいを否定するような言葉を言われた・仕事に関する重要な情報をもらえない・有給休暇の申請理由などをしつこく聞かれる・職場でからだをさらわれた・職場で暴力をふるわれた・障がいがあるからと給与をへらされる など

障がい者へのいじめやパワハラは、「障がい者への虐待」とされます。

障がい者虐待防止法により禁じられており、以下のような行為が、「虐待」と定義づけられています。

身体的虐待

身体的虐待は、障がい者に暴力をふるうなどして、体を傷つけたり、またはケガになるおそれがあるものも「身体的虐待」になります。なので、殴る蹴るだけではなく、

・危険な仕事をさせる

・異物、腐りかけのものを食べさせる

・監禁する

といった行為も含まれます。

ネグレクト

ネグレクトは「放棄・放任」という意味です。食事をとらせなかったり、仕事をあたえなかったり、放置して障がい者の健康や安全に配慮しないことです。また、わざと無視することもネグレクトになります。

性的虐待

性的虐待は、障がい者に性的な行為をせまったり、性的な暴力をふるったりすることです。障がい者の前でわざと性的な会話をして、障がい者を困らせることも「性的虐待」です。

心理的虐待

心理的虐待は、言葉の暴力などで障がい者を傷つける行為を指します。具体的には、脅迫、悪口、拒絶反応などです。ほかの障がい者と差別したり、みんなの前で怒鳴るなどして、意図的に恥をかかせる行為も含まれます。

経済的虐待

障がいがあるからといって、賃金を払わなかったり、最低賃金にも満たない賃金で働かせることや、障がい者の了承なく通帳などを勝手に管理することなどが、「経済的虐待」になります。障がい者が受けている虐待で最も多いのが「経済的虐待」といわれています。

障がい者いじめの現状

厚生労働省による「令和2年度使用者による障がい者虐待の状況等」で、事業所や会社など職場で障がい者が受けている、いじめの推計や種類などが公表されました。(使用者とは、障がい者を雇用している事業主や経営担当者、また責任者や管理者などのことを指します)

こちらをもとに、障がい者いじめの現状についてふれていきます。

虐待の通報・認定は減少傾向

障がい者虐待の通報があった事業所、通報や届出の対象となった障がい者の数は前年度とくらべて25%以上減と、大きく減少しました。

【通報・届出のあった事業数】

【通報・届出の対象となった障がい者数】

出典:令和2年度使用者による障がい者虐待の状況等

虐待の通報は「経済的虐待」「精神障がい者」が最多

出典:令和2年度使用者による障がい者虐待の状況等

「経済的虐待」は過去のデータでも多く、令和2年度も「43.9%」と全体の約半数という結果になっており、多くの障がい者が経済的に苦しんでいることがわかります。さらに、虐待と認められた障がい者数では「経済的虐待」が約80%となっています。

虐待を受けた障がいでは、少しの差ですが、精神障がい者が最多です。

平成28年度は「知的障がい者」が最多であり、精神障がい者と少し大きな差がありました。しかし、精神障がい者の割合がどんどんふえていき、令和2年度は精神障がい者が最多という結果になっています。

しかし、「虐待」と認められた数は、「知的障がい」が最も多く、精神障がいは二番目に多く虐待と認められています。

就労系福祉サービスをお探しの方はこちら

職場で障がい者いじめやパワハラにあったら?

いじめやパワハラを受けていると悩み続けていると、障がいが悪化・再発して、さらに仕事のミスがふえ、いじめやパワハラの被害も大きくなるという悪循環が発生することがあります。

いじめやパワハラを受けているかもしれない疑いがある場合は、つぎのようにすることをおすすめします。

いじめ・パワハラの証拠を保管

いじめやパワハラを受けたと思うとき、メールの文面や、音声の録音など、証拠をとっておきましょう。また症状が悪化した場合は、診断書などをもらって、いじめ・パワハラの証拠を保管しておきます。

窓口に相談するときや、退職でモメたとき、労災認定を受けるときなどにも役立ちます。

窓口に相談する

社内で相談窓口を設けている場合は、相談をして社内で環境を変えてもらうようにすることも、一つの手です。しかし、社内の人に知られるのはツライ、あまり知られたくない方もいるでしょう。社外では以下の窓口を利用できます。

・ハローワーク・障がい者就業・生活支援センター・相談支援員・都道府県労働局・労働基準監督署 など

転職する

社内の環境が変わる可能性がない場合は、転職を検討しましょう。そのまま働き続けて、障がいが悪化し、働けない状態になるよりは別の会社で働いたほうが良いでしょう。

退職すると決めたら、早めに退職届を提出しましょう。退職関係でモメたときは、いじめ・パワハラの証拠が役立ちます。

また、失業保険の受給要件を満たしている場合は、「失業保険」の申請を忘れずにしましょう。「会社都合退職」になれば、退職後に早く失業保険を受けることができます。

さらに、障がい者手帳をもっている方が、障がい者枠で失業保険を受給すると、失業保険を受給できる期間が一般の方にくらべて、とても長くなります。

失業保険の申請に行くときは、以下を用意しましょう。

雇用保険被保険者離職票

マイナンバー、通知カード、個人番号が書いてある住民票のいずれか1つ

身元が確認できる書類

写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚

印鑑や通帳

失業保険について詳しくはこちら

まとめ

これは障がい者いじめ、虐待にあたるのか、わからないこともあります。とくに障がい者の方は障がいで仕事のミスが発生しやすく、自信をもつこともむずかしいので、悩んでしまいがちです。だれにも相談できず、障がいが悪化して、働けなくなる人もいます。

職場で障がい者いじめやパワハラを受けているかもしれないと感じたときは、早めに相談しましょう。

就労系福祉サービスをお探しの方はこちら

参考

令和2年度使用者による障がい者虐待の状況等

障がい者雇用でのいじめの現状や対応策は?|お役立ち情報|障がい者雇用・就職支援の株式会社エスプールプラス

障がい者が職場でいじめ・パワハラにあってしまったら |ぜんち共済株式会社

障がい者が職場や会社でいじめかな?と感じた時のチエックと解決方法

コロナ禍の防災で推奨されている「分散避難」とは?必要な備えは?

コロナ禍の防災で推奨されている「分散避難」とは?必要な備えは?

多くの方が「災害が起こったときの避難場所」に、一般避難所や福祉避難所などを考えるでしょう。避難所でどう過ごしたらいいか、避難所へ何をもっていくべきなのかを想像して、防災対策をされている方もいるかもしれません。しかし、コロナ禍のなかで「分散避難」への関心が高まっています。分散避難について詳しくご紹介します。

分散避難とは?

2022年3月、株式会社ゼネラルパートナーズが障害者の方へ「防災に関するアンケート」を実施したところ、「分散避難」について複数回答できる方は全体の約18%でした。分散避難の認知度は低いですが、このコロナ禍の密を避けるために必要な避難方法になります。

分散避難とは、避難所など一つのところに集まらず、必要に応じて、場所を分散して避難することです。

たとえば、以下のような場所があります。

自宅(在宅避難)

車の中

親戚・知人宅

ホテル等宿泊施設

まずは自宅。火災や倒壊のおそれがなく、物資もそろっている場合は、在宅避難をえらびます。つぎに、車や親戚・知人宅、ホテルなどが、危険のない場所にある場合は第二の避難先(縁故避難)としてえらびます。第三に「避難所」がすすめられています。

分散避難に関心が集まる理由は?

コロナウイルスの感染対策として、3密(密閉・密集・密接)を避けるように注意されています。避難所は一人ひとり距離をとって生活することがむずかしかったり、一緒に飲食をしたりするので、3密をふせぐことができません。

避難所にいる誰かがコロナウイルスにかかってしまうと、一気にウイルスが広まり、クラスターが発生するでしょう。コロナ禍だからこそ、分散避難がすすめられています。

避難所か分散避難をするかの判断は?

しかし、以下の場合は「避難所」に避難してください。

・倒壊、火災、浸水や土砂災害のおそれがある・警察や消防署、市からの避難指示がある

二次災害のおそれがない、避難指示がない場合は、「分散避難」か「避難所避難」どちらにするかを判断できます。

すぐに利用できる障害福祉サービスをお探しの方はこちら

在宅避難をえらぶときの備えは?福祉的な支援はある?

自宅で避難生活を送る「在宅避難」をえらんだとき、自宅への水・食料の配達や、福祉的な支援を受けられるところと、受けられないところがあります。お住まいの自治体に確認してみましょう。

避難所へ行く際には「非常用もちだし袋」と一式が必要になります。それとは別に、在宅避難をえらんだときの備えをしておきましょう。

在宅避難をするときは、以下の備えが大切になります。

災害時のけが防止などを対策する

地震が起こったとき、家具が倒れてきたことや、窓ガラスが割れたことによる負傷が最も多いです。普段から、寝ているところに高い家具を置かない、出入口に高い家具を置かないなど気をつけましょう。

窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ったり、カーテンを引いたりすると、割れたガラスが広がるのをふせげます。

3日分の備蓄をする

最低3日分は生活できるように、食料と水を備蓄しましょう。

水はもとより消費期限が長いですが、災害用に消費期限が10年になるものも販売されています。1人1日3リットルを目安に用意しましょう。

食料は、無洗米・即席麺・レトルトご飯・乾パン・缶詰などが長期保存でき、また腹持ちもよいので、備蓄に向いています。

また食料の備蓄方法には「ローリングストック」があります。

ローリングストック

①普段から少し多めに食材や加工品を買って保存しておく②日常生活で保存した食材や加工品をつかう③つかった分だけ買い足す

ローリングストックをすることで、「食品の消費期限がいつのまにか切れていた」というミスをふせぐことができます。さらに、災害の時も日常生活と同じような食事ができるので、食が変わったことによる体調面・精神面への影響をへらすことができます。

ローリングストックのポイント

・消費期限が古いものから日常の食事につかう・つかったぶんは必ず買い足す

普段料理をする方は、常備菜(たまねぎやじゃがいもなど日持ちする野菜)・乾物のストックを中心にすることがおすすめです。できあいの物が多い方はレトルト食品やフリーズドライ食品を中心に。料理をまったくしない方は、カップラーメンや菓子類、非常食などを備蓄しましょう。

そのほか備えておくと便利なもの

カセット用コンロボンベ

災害用トイレ

ティッシュやトイレットペーパー

そのほか障害に応じて必要なもの

災害が発生すると電気・ガスが使用できなくなることがあります。料理をしたり、あたたかいものを食べたりするためにはガスが必要になります。あたたかい食事は体調面・精神面にもよい効果をあたえてくれます。約6本、備蓄していると安心でしょう。

トイレも大きな問題になります。ティッシュやトイレットペーパーも普段からストックしておきましょう。

まとめ

コロナ禍の感染対策として「分散避難」が推奨されています。分散避難とは、避難所以外に、自宅や車の中、知人宅やホテルなど、場所を分散して避難することです。避難所でのクラスター発生をふせぐのにも大切な避難方法になります。避難所以外の選択肢を考えたり、在宅避難もできるよう、日ごろから防災対策をおこないましょう。

すぐに利用できる障害福祉サービスをお探しの方はこちら

参考

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/attach/pdf/guidebook-3.pdf

在宅避難と備蓄について 台東区ホームページ

あなたの自宅を最高の避難所に! 今すぐ準備したい10の備蓄品 - 記事 - 明日をまもるナビ - NHK