- 災害

- 情報

- 身体障がい

災害時に備える!身体障がい者のための避難グッズと心構え

はじめに:なぜ身体障がい者の備えが重要なのか

災害時には、多くの人が避難をする中で、身体に障がいがある人には特有の困難が生じることがあります。

車椅子、歩行補助具、日常的な介助や薬が必要な方々が、うまく避難できないケースも少なくありません。

自助・共助の視点を持ち、できる限りの準備を整えておくことが災害時の安心と安全につながります。

まず押さえておきたい基本情報

災害時に直面する課題とは?

身体に障がいがある人は、段差や狭い避難路、混雑した場面での移動が困難になります。

情報を得にくい場合もあり、また支援が得られにくい環境も課題です。

さらに、災害直後の安否確認や給水、避難環境への不安なども当事者の声として多く上がっています。

災害対策は日頃からの積み重ねが肝心

災害への備えは、いざというときに慌てないための「日常的な習慣」が重要です。

非常持ち出し袋の中身の見直し、避難経路の確認、避難場所の選定などを定期的に行いましょう。

障がい特性に応じた避難グッズ選びのコツ

車椅子や歩行困難のある方へ

車椅子のバッテリーや替えタイヤ、軽量レインコート、防寒用アルミブランケット、携帯しやすい非常食や飲料水も準備しておきましょう。

また、懐中電灯やモバイルバッテリーなどの電源確保グッズもあると安心です。

聴覚に頼らない通知手段を備える

災害放送やサイレンが聞こえない状況に備え、振動アラーム、光フラッシュ型通知器、災害用メッセージボードなどを用意しておくと安心です。

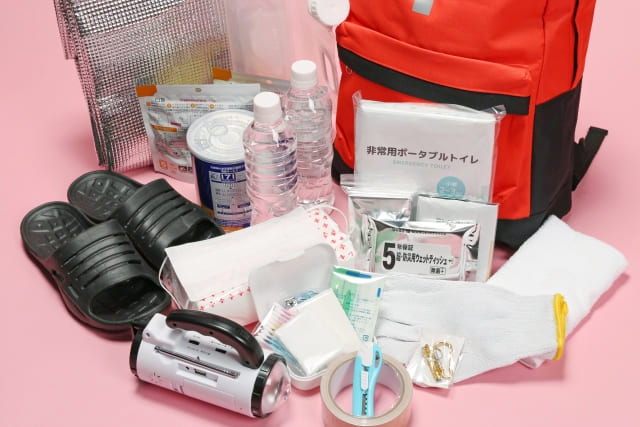

避難バッグ(非常持ち出し袋)の中身を見直す

一般的な非常持ち出し袋に加え、身体障がい者の方が必ず準備しておきたいアイテムをまとめました。

- ヘルプカード:障がいの特性や医療情報、お願い事項を書いた補助カード

- 常用薬と予備の処方一覧:最低3日分、なるべく個別包装に

- 介護・排泄用品:紙おむつ、携帯トイレなど

- 補聴器用電池・白杖・補助具の予備部品など

- 筆談ボード・簡易ラベルカード:意思の伝達手段として

こうしたアイテムがあらかじめ整っていることで、避難所でも心と体の負担が軽減されます。

地域連携と共助の力を活かす

地元自治体の「福祉避難所」の情報を把握

災害時、通常の避難所とは異なる支援がある「福祉避難所」の設置場所や対応内容を把握しておきましょう。

ご近所同士の繋がりを日常から構築

緊急時に助け合えるのは、ご近所や日頃のコミュニティです。

「いつも通り」が乱れたとき、顔の見える関係が大きな力になります。

まとめ:自分に合った「備え」で自助と共助をつなぐ安心を

身体障がい者の災害備えは、自助と地域共助のバランスがカギになります。

“どこに何があるか”を整理し、必要なグッズを自分仕様にカスタマイズすることで、いざという時に自らと周囲を守る力になります。

「備え」があなたと周囲の安心をつくる第一歩です。

毎日の備えを、少しずつでも進めていきましょう。

参考リンク

- 障がい者の防災対策~備え・もちもの・緊急時の対応~(実用的なチェックリスト付き)みんなの障がい

- 身体障がい者向け防災グッズ特集(移動や連絡に配慮したアイテム紹介)bowsai.net

- 聴覚に頼らない防災グッズ7選(音以外の情報手段を紹介)みんなの障がい

- 発達・知的障がい者の防災対策(感覚過敏やコミュニケーション配慮)bowsai.net